图片1

图片1

在清徐县的西边山下,清泉东、西湖与城内的东湖一字排开,如果你从山顶往下看,分明就是三颗碧中带靛的晶莹宝石镶嵌在生机勃勃的大地上,与山坡上的满架葡萄、平野中的茁壮禾苗相映成趣,不但滋养着一方百姓,更为太汾风景增添了无限的风采,成为清徐发展工农业、旅游业得天独厚、不可多得的条件。

清徐县水源历来丰富,除汾河、潇河两条大河外,还有多条发源于东山或西边山上的小河流。即使是在地下,也像有着奔腾的暗河日夜不息地流淌,遇有合适的地质条件,这些不甘于地下寂寞的清清细流就会忍不住好奇心,悄悄地冒出头来一探外面的世界,从而形成了无数泉眼涓流,有的流量还很大。隋朝清源正式建县时,县名就得之于城外汩汩不绝、日夜喷涌的清源水,也就是今天北方水乡平泉村的泉水汇聚而成的溪流。

聪慧的清徐人民很早就开始利用这些天赐的清泉来提高自己的生产水平、提升自己的生活质量,他们兴修水利,引浆灌禾溉果,熬粥浣衣。由于泉水富含多种有益于人体的矿物质,而且冬不冰夏不冽,保持恒温,种植的稻谷粒大饱满,珠圆玉润,不输晋祠贡米;煮出的稀粥明显要比别的地方粘稠糯香,入口即化;长出的水果也比别处山头平地的糖分高、口感好令人回味生津;缥浣过的衣服洁净如新,自带清香;洗濯过的皮肤脂凝肌润,爽滑如绵。有一种说法,长年喝边山泉水长大的闺女后生,要比别处的精神漂亮许多。

但这么宝贵的水源,千百年来,除了少许被利用造福人类外,大部分是白白地流走了。真正大规模地利用起来,还是在共和国成立以后。

1958年,县里组织附近民兵、社员在平泉边上的北营村挖塘筑坝,建起了小型水库,把以往白白流掉的泉水汇聚起来,形成了清泉湖的雏形。而在此前一年,在水屯营村南也早已经建起了缓洪池,以汇聚山脚下的梁泉自流井群喷涌出的潜流和雨季的山洪,也就是今天清泉西湖的前生。

与东湖不同的是,清泉东、西湖这两个山西境内少见的平川大水库,并非天然形成,而是在二十世纪七十年代末,汾河两岸的清徐人民通过人工一锹一锹挖掘出来的,虽然当时有了一定的机械助力,但人工还是占了大头。用毛主席的话讲,是人定胜天、改造自然的成果。

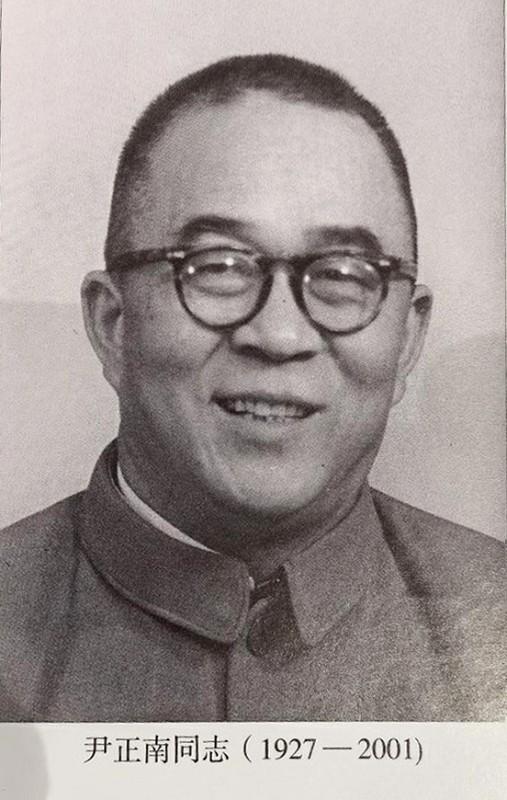

说起这两个湖,就不能不说说尹正南。

一

尹正南是一位在清徐历史上有着重要影响的令人难忘的老县委书记。他任职的4年,正是国家处于改革开放前夜、清徐县各项事业都处于低谷的困难时期。

山川虽然秀美,人民生活却相当贫困。

1978年的2月18日,年味仍浓的正月十三,春寒料峭。因在古交会战屯兰川、大搞农田基本建设而闻名全省的尹正南调任清徐县委书记兼革命委员会主任,开始了在清徐苦干实干、治水改田的4年奉献生涯。第二天,就是雨水节令,可能这也预示了他在清徐的工作要与水相连。其实,在他上任的前两三个月,清徐县的北营水库(清泉湖)工程重新上马,也是当时的清徐县领导在赴古交参观他主导的屯兰川建设后才下定了决心的。

与那个时代众多的工农干部一样,尹正南是一位从农村基层成长起来的老资格的县委书记。他祖上本是山东省临朐县人,因逃荒来了山西省襄垣县下峪兴庄村,因而既有着山东人正直豪爽,待人诚恳,平易近人的特质,也有着山西人朴实精明、踏实肯干的秉性。1938年抗战初期,他就从儿童团长干起,投身民族解放事业,并于1945年加入了中国共产党。刚满18岁时,他就先后担任了襄垣县武工队员、下峪大编村农会主席、村长和支部书记。解放后,他经过中央团校、中央党校的正规学习,文化水平和工作能力明显提高,在“文革”前30多岁时就担任了县委书记,来清徐前曾主政5个县区。1978年初,他从太原市古交区委书记任上下山,来到粉碎“四人帮”后处于改革开放前夜的清徐。

当时的清徐县,各项事业都像惊蛰后的小草,争先恐后地焕出新的生机,逐步走上正轨,但多年来贫穷落后的帽子还戴得十分稳固,即使是饱腹,这人的第一需求都未完全解决。由于受错误政策的影响,加上连续的自然灾害,天灾人祸导致了全县从1975年至1977年连续三年的农业大减产,全县的主业——农业生产处于一个萧条的低谷期。无论是县财政收入还是人民生活都穷得梆梆响,与自然条件类似的左邻太原南郊区或右舍交城县差了一大截。当时清徐的处境,是“太汾线上三县区,两头高来中间低”。交城县有一个覃村,以生产琉璃圪崩出名,就是靠着这个不起眼的小手艺,村里竟然有存款200多万元,这在当时全国的多数农村是一个天文数字,全清徐更找不出一个,但在交城却不是最富的。

尹正南是农家出身,又主政过多个农业县,对农民有着特殊的感情,知道农民的苦处。战争年代他积极带领群众土改闹翻身,太行行署曾授予他“太行翻身英雄”的光荣称号。他到清徐的头一年就把全县的村村寨寨跑了个遍,对人民生活之贫困十分揪心。他无奈地承认了现状,痛苦地反思了原因。

经过调查,他发现清徐县是全省条件比较好的县,平地多,水利条件好,发展农业得天独厚,这么个自然条件较好的地方之所以穷,根子还在于政策不对头,在于极“左”思想的干扰。特别是在前几年,县和公社对农民的生产生活限制得十分严酷,农业减产,副业还不让搞,饿肚子嘛,那倒没人管,是合法的社会主义。甚至种植品种上,也粗暴地只准种高粱玉茭子,不准种经济作物;对社员的日常生活更是横加干涉,只准参加集体劳动,严禁任何副业生产。当时的吴村公社某领导为了显示自己的革命性,在禁止社员搞家庭副业上尤其疯狂,已经达到了完全混淆两类矛盾的极端地步。牛家寨人有缚笤帚的手艺,在好年景是锦上添花的小银行,在这缺粮的饥馑年,则是多少庄户人赖以生存的活路。当时全村有百分之七十的劳力或利用工余时间,或由家庭中的老弱、半辅劳力缚笤帚,一般的家庭每年可有一百多元的收入,这对维持社员生活和市场需求都是有好处的。但在大批资本主义的口号下,这项副业被严令禁止。为了防止人们趁夜色加工,干部们秉承意旨,派民兵在村内来回巡逻,在出村口设卡堵截,甚至剪断了加工户的电线。可怜的人们为了活下去,只好偷偷摸摸地加工。不让用电,就点煤油灯;往软砸高粱穗杆会发出敲击声,为了不让干部听到,人们就在石头上垫上破布;不让带货出村,人们就半夜两点动身;大道上有卡子,人们就走庄稼地里的小路。但在这位领导的强力高压下,这项人们赖以活命的副业还是被无情地扼杀了。偷偷摸摸加工售卖笤帚的社员不仅和“四类分子”一样被押到台上受批判,而且有不少人被打、被捆、被挂牌子游街。也是这个公社的另一个村,甚至火烧社员的笤帚,揭社员家的房顶,割社员房前屋后的青苗,搞得鸡犬不宁、人心惶惶。

更为极端的是,有一段时期,一道命令取消了全县的自留地,一张布告关闭了集市贸易,人们过上了革命化的饿肚子生活。1976年,全县财政少收入了220万元,其中一半就是因为禁止农民搞副业所致。

尹正南来清徐时,正处于党的十一届三中全会的前夜,政策虽然逐步调整趋于务实,但全国的工作特别是各级干部们的思想观念还很保守。革命多年的经验和纯朴的生活实践告诉他,这么搞肯定是没有出路的,绝不能再这样下去了。当初闹革命是为了让人们过好日子,可不是不让人们过日子搞所谓的革命。

头等大事是让百姓吃饱饭!

他组织县领导班子实事求是地分析现状,查找原因。县委很快做出决定,首先从转变干部作风抓起。县社两级机关除留少数人坚持日常工作外,抽调出三分之二以上的干部,共计800多人,组成近200个驻村工作队,自带行李,包村入户,在实行“三同”中搞调研、办实事,与群众共渡难关,而且一下就是两年。5如此声势浩大而且长时间组织大批干部下乡,这在清徐历史上是罕见的。在40多年后的今天看来,对扭转当时的被动局面、推动农村工作,确实起了很大作用。

尹正南自己则选了个全县最穷的地方。他的想法是亲自闯出一条路来,带动全县工作尽快地上正路,入正轨。

这就是以穷著名的牛家寨。

牛家寨与相邻的柴家寨、油房堡、贾兆,同属有名的“西北穷区”,多年处于吃粮靠返销、花钱靠救济的贫穷状态。人口数千,工分却最贱,连续几年有的小队核算分值是负数。交城县的郑村每个工分值一块多,而紧邻的吴村公社的几个村子却几乎无一例外是负数,牛家寨更是干一天倒欠两毛多。集体经济没有积累,社员中欠款户比比皆是,人前谁也不笑话谁,背后却同是一把辛酸泪。

这年春天,虽然日头和煦而温暖,但疲懒的枣树不像杨柳桃杏那样或吐蕊绽放,或随风摇曵,都兴奋地出来迎接春天,而是像村民那样缩紧了一身黑皮,不紧不慢地熬日子,看不见一丝嫩芽。

尹正南带着工作队员住进了村。

村里给他选了家刚盖了新房子的人家。之所以能盖起新房,是因为男主人董新锁是县木业社的工人,每月有固定的工资收入。工作队领导左士瀚(农业局长)、黄河(水利局长)、李江海(县委办主任)及队员杨栓保、康培和、曹巨壁、曹玉亮等也被安排到了村内条件尚可的人家。

工作队员进村后的第一步就是沉到各个小队去了解情况,后来担任县党史办主任的康培和记得,他被分到了五队。了解情况的渠道则是当时通行的干部下乡“三同”法:同吃、同住、同劳动,住在老百姓家,在老百姓家吃派饭,参加队里的劳动,当然吃派饭是要付钱和粮票的,吃一天三顿是三毛钱八两粮票。还有就是开会和谈话,支部会、党员会、大小队干部会。尹正南也和工作队员一样都分到小队,他组织大小队干部们进行讨论,挖掘穷根。在他和工作队员的引导下,大家渐渐认识到,牛家寨以及整个“西北穷区”之所以穷,固然有自然条件较差等原因,但根子还在于宁左勿右思维和政策的干扰,在于人们特别是干部们被束缚了的思想。他在会上公开讲,清徐人说做甚务甚,讨吃的还得务棍。农民就要以过好日子为目标,把地种好。毛主席还号召多种经营呢,不让农民种经济作物、不让缚笤帚是没有依据的,不符合党的政策。

要知道,在当时的环境下,这样讲实话是需要勇气的。其实,今天看来,要让农民过上好日子,办法有的是,但关键却在一点,主政者务不务实,有没有担当。衡量一位官员合格与否的标准很简单,就是百姓生活是否因他的作为而改善。一个人如果不是真正以民众的利益为重,凡事先考虑自己,是不会冒这个险的。但这样的干部,即使对他在位时的颂歌再多,时过云散,也全是废纸,不会在历史上留下痕迹。所谓因官留名留不住,因事留名万万年。

好在尹正南是个有担当的干部。

他不仅讲了,还有了运作。他的第一步,便是从纠正“割资本主义尾巴”入手,引导干部群众解放思想,突破“左”的影响。他放宽了社员缚笤帚的禁令,条件是不影响集体生产。虽然这在今天看来根本算不上一声春雷,但在当时却是革命性的大招。

靠近省城,市场需求本来就大,社员们多年来也都有自己的销售渠道;几百年来红胶泥地塑了牛家寨人坚韧的性格,男女老少都不怕吃苦。只要干部们不捣乱,干起活来根本不用人敲钟吆喝。

口子一开,人们的日子很快就开始活泛了。

随后,他深入田间地头,化解疑虑,宣传落实政策,在村里率先试行了定额计酬、自留地归户等一系列新办法,人们多年来统一的苦瓜脸上慢慢地绽出了各色各样的笑意。

二

这时,尹正南发现,与社员们活跃的思想相比,村里的当家人的观念反而跟不上形势,就像迟开的枣花一样总是比争艳的桃花慢半拍。他对干部们说,思想观念不更新,必将在一阵紧似一阵的春雨汇聚成的春潮面前,被冲到边缘。他果断地提出建议,将经过军队熔炉锻炼、眼界开阔、接受新思想较快的年青干部放在了一线。新班子有新想法,干劲也大,而这,正是尹正南需要的。

牛家寨的村北靠近太汾公路,有着大片的盐碱地,长年铺着一层雪白的碱花,有的还鼓起成为穹庐状,就像受尽生活艰辛之苦的老农民的手背——这是从都沟河冲下来的山洪侵袭后无法疏浚的结果。与别处土地缺水干旱不同,抠开碱片,下面却经常是湿潮潮的。这种地长庄稼不行,种下的茭子经常是隔几步远才能捉住一棵苗,就是长草也挑剔,只有耐盐碱的苦苣菜和红茎草才能适应,当然还有“西四村”的代表性植物芦子草,甚至栽树也不易成活,活了也难成材。

村干部们和尹正南在地里转悠,不约而同地在这里停下脚步。“听说水稻那家伙耐盐碱,产量也比茭子玉茭子大,还是细粮。只是这水……”有人小声说。

尹正南脸上立刻绽出笑意:“对喽!旱路不通咱就走水路嘛。”这个想法,正与他的思路不谋而合。“水的事情你们不用操心,我来想办法!”他开玩笑地对身边的工作队员和村干部说:“别看他农业局长直是旱(左士瀚),我们还有水利局长老龙王(黄河)呢!”

村干部们不知道的是,尹正南当时还揣着一个大招,就是在全县大兴水利建设,突破制约清徐县农业发展的瓶颈。这项工作,已经在边山一带开始动弹并初步见效。

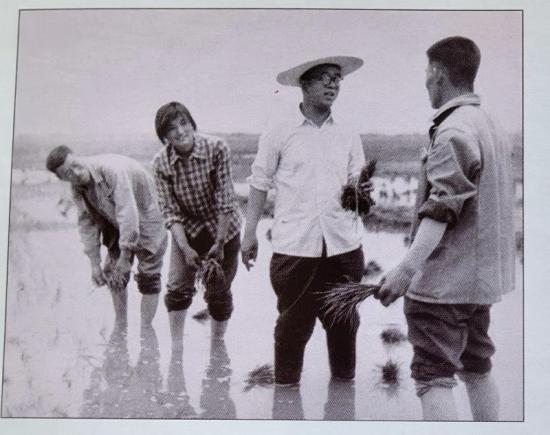

在祖祖辈辈种茭子都长不好的赖地里种精细的稻子,这可真是一场革命。很快,全村的强壮劳力就被组织起来开到了村北的盐碱地里, 在老老少少兴奋又好奇的目光关注下,按照覃村的办法,挖渠排碱,平田整地,整修道路,植树造林,按照统一规划,将村北太汾公路旁的700多亩盐碱地全打造成了四四方方的小格子,配有支渠毛渠退水渠,改造成了标准的稻田。那些有经验的老农,则抽着卷烟,边咳嗽边将珍贵的稻种撒进苗床,开始育秧。

现在,所差的就是水了。

老龙王的名号当然也不是白叫的。一声令下,一泓清泉唱着让牛家寨人兴奋的欢歌就流进了地里。尹正南卷起裤腿,手持秧苗,带着他的工作队员,和社员们一起踏进了泥水中。

几天的工夫,秧苗倒秧焕青扎了根,昔日白茫茫的盐碱滩就现出了江南景象,路成网,树成行,渠中小鱼跳,稻下青蛙鸣,村里村外一片欢声笑语。

这项工程,真可谓翻身工程,使牛家寨人大受其益。金秋十月的时候,村里家家户户都忙着打制洋灰(水泥)箱子——这家具容量大、不易受潮,存放稻谷可比传统的大瓮强多了。

人们的碗里也罕见地有了油花花——猪肉炖粉条配大米饭,绝配。

这一年,牛家寨当年便实现了粮食总产、亩产、收入三个翻番。用尹正南的话说,这就是“人叫人干人不干,政策调动千千万”。

翻了身的牛家寨人一鼓作气,又向村容村貌进军。拆了天地庙,打通取直了通向太汾公路进县城的出村大道——以往人们出村进城,都得左绕右拐躲开天地庙,甚是不便,现在打通取直,天地爷也不慑拦路了,人们可以直通公路。其他街道也尽量捋直,村内街道更加规整,既方便了生活,更加快了人们奔向新生活的脚步。至于所有的路边田间栽种杨树,那是全县绿化的一部分,后面还要说到,反正那一年,全村的大道小路,田间渠旁,全是拍手欢笑的钻天杨,像哨兵,更像丰碑,一直矗立到二十一世纪初。

工作队和尹正南又想方设法,争取资金,给村里10个小队各购置了一台手扶拖拉机,选配了10名女拖拉机手,农忙时拉肥运粮,农闲时外出搞运输挣外快。拖拉机手都是十八九岁的大姑娘,一出动就是成群结队,伴随着机器的轰鸣声,一路叽叽喳喳,笑语不断,开心和自豪都写在了脸上。

多少年来赖在牛家寨人脸上挥之不去的阴霾终于一扫而光,后生们出门时一个个把腰杆挺得比钻天杨还直,说话也底气十足——说个媳妇再也不用担心人家嫌咱穷了。

县里要树典型,各村社也都盯着牛家寨。点上出经验,面上结硕果,牛家寨的翻身通过现场会传播,各社队纷纷效仿,全县农村很快形成了解禁松绑、用活政策的小气候。

三

其实,尹正南也是顶着压力干的。

当时党的十一届三中全会还未召开,全国性的农业政策还未调整,只有极少的地方在偷偷摸摸地试验。省里高层坚决反对突破政策的阻力很大,批判包干干活是资本主义,这在当时可是千斤重的铁帽子。就是清徐县里的领导班子,思想总体上也还是保守的,谁也不敢冒那个险。在南尹村蹲点的县领导是革委会副主任任传兴,夏初时节,他发现谷子、玉米的间苗进度迟缓,有苗荒的危险,就采取了包干到人、包干到户的办法,干活效率明显提高。有人就劝他小心啊,这可是资本主义。他有点怕,就跑到牛家寨向尹正南汇报。尹的态度很明确,说现在不是讨论实践是检验真理的唯一标准吗?凡是能提高工作效率的办法,就是实践证明了的好办法;包干到人效率高,那咱就用这个好办法。尹正南不但支持了任传兴,还顶着压力向全县推广把部分农活包干下去的办法,大大提高了农村的生产效率。这是需要很大的政治勇气的,是一种大的政治担当。当然,这种担当并不是凭空蛮干,而是因为他有底气,有他革命从政几十年的经验,有他对当时形势的正确分析把握和党的政策的理解,如果上升一点高度,其实就是不忘初心,是对百姓的爱与负责。

好在他的改革尝试得到了时任太原市委书记王绣锦的肯定,才不但没有夭折,反而随着党的十一届三中全会的召开,进一步扩大与推广。

但尹正南觉得还是不理想:“思想上的保守仍然是最大的阻力。”

要想让全县赶上甚至超过南郊和交城两位邻居,就必须迈开大步,让拖拉机突突突地吼叫起来。驾驶员要是懒懒散散,按部就班,那就只能继续垫底。

1978 年12月的一天凌晨,刚刚进入五更,也就是三、四点钟,县委办秘书科长康培和在睡梦中被紧急召唤到了机关,当他冒着严寒进了办公室时,他的上级李东复及几位骨干已先一步到达,一问,才知道尹正南书记正在等候他们。

原来,党的十一届三中全会刚刚结束,尹正南听到广播后,敏锐地捕捉到了十分重要的信息,非常兴奋,夜不能寐,思考了一夜不曾合眼。天还未亮,就着急忙慌地差人把县委办的同志们喊过来学习、交流、商量。凭着几十年的从政经验,他预感到中央作出工作重点转移的重大决策,必将给中国包括清徐带来一场巨大的变革,意义重大非凡。

在此历史性的转折时刻,清徐县怎么办?是按部就班地等一等,看一看,被动地让改革的大潮裹着走,还是时不我待立马行动,主动地站立在改革的潮头,全在领导班子。尹正南一刻也不想等。他觉得这既是机遇,更是考验,必须按照中央的精神尽快把全县干部特别是领导干部的思想弯子转过来,否则就要掉队。能不能抓住机遇,凭借东风扬起发展的风帆,干部尤其是县委班子非常关键。他和县委办的同志们先在一起议了议,决定一上班就开县委常委会,专题研究转弯子的问题。

在常委会上,他引导大家联系实际,敞开思想,加深理解全会公报的精神实质。他说,在即将过去的一年里,全县形势发展很快,农业获得丰收,粮食生产比上年增长四成多,主要经济指标实现了“七增一降”,各方面工作都取得一定进展。但是,“左”的影响依然严重束缚着前进的步伐,要真正把工作重点从“以阶级斗争为纲”转移到以经济建设为中心的轨道上来,必须旗帜鲜明,态度坚决,进一步解决好思想僵化半僵化问题。

在大批资本主义的年代里,清徐县曾是批得最凶的地方,甚至到了非常荒谬的地步。结果,人为地设置了许多禁区,给干部群众套上了一道道紧箍咒,“恐资症”如同瘟疫到处蔓延,许多人心有余悸。与缚笤帚一样,东罗白种的枸杞本是农民收入的重要来源,却被当成了资本主义复辟的土壤,大量的枸杞树被砍掉。一有不同声音,即被定为威胁领导进行批判。西边山上传统的种果区也因重果轻粮被批判为抓钱丢纲。1975年冬,全县甚至“创造”出五条资本主义的“辫子”在农村提灯查找,实际批的全是生产队和农民个人的生产自主权。在全县财政收入因此减少的情况下,县委1976年的总结中还说:“就是要舍得付出代价,哪怕收入暂时减少再多一些,我们也要下决心与资本主义决一死战。”在这样的环境下,抓经济就等于搞资本主义,轻者受批判,重者被查办,而不顾人民死活、限制人民生活者却加官进爵。

为了打开思想的闸门,尹正南花费了很大精力,亲自抓了真理标准问题的讨论及“补课”,引导大家联系农村中比较敏感的一系列实际问题,一事一议明辨是非。如实行生产责任制是不是权宜之计?会不会架空领导?大抓工副业会不会伤害农业?鼓励收入冒尖会不会形成两极分化?自留地归户会不会影响集体生产等等。通过讨论,大家就事论理,释解疑虑,思想一步步开朗。

在讨论中,针对干部中普遍存在的担心否定毛主席的问题,尹正南觉得,大家一时转不过弯,其实是一个对毛主席的感情问题。他工作阅历广,思考问题细致,也很有理论高度。他说: “改正错误也是毛泽东思想,而且是毛主席一贯倡导的,就是实事求是。否定错误的不等于否定正确的,否定不了毛泽东思想,也否定不了毛主席的伟大功绩。”在他的循循善诱、认真引导下,全县自上而下迅速将思想转变到党的十一届三中全会的精神上来。

在统一全县干部群众思想和经过充分酝酿的基础上,县委根据尹正南的提议,决定围绕“快转弯、转好弯”这个主题,立即在全县各级干部中集中进行一次思想作风大整顿,按照“雷厉风行转过来,扎扎实实干起来”的总要求,全县上下思想上紧跟、作风上适应、组织上服从、政策上保证,围绕大搞现代化农业这个中心,把认识、精力和一切积极因素都统一到了一起。

县委还公开宣布取消了八条限制和阻碍经济发展、农民增收的禁令:即取消社员自留地必须由集体统一代耕的禁令;取消不准定额包干的禁令;取消不准工程队运输队外出抓钱的禁令;取消不准社员养牲口、买平车的禁令;取消不准副业超过农业收入的禁令;取消在收入分配上不准冒尖的禁令;取消限制正当家庭副业的土政策;取消对集市贸易关卡限制的禁令等。

这些政策措施出台后,立即在全县上下引起强烈反响,人们特别是农村社员欢欣鼓舞、相互转告,再也不用担心为了生活搞点小副业而被挂上纸牌子游斗了。全县干部群众思想得到了极大的解放,掀起了全力以赴发展生产、搞活经济的新高潮。

清徐县经济发展的最大牵引力——乡镇企业,就是在这一时期步入快车道并异军突起的。这些企业,在庄稼人中的能人们经营下,从小醋坊、小翻砂作坊起步,迅速向建筑、建材、煤炭、运输、商业、服务业等行业全方位拓展,逐步成了清徐农村甚至全县经济的支柱,暖气片、焦化和老陈醋三大行业成为了全县经济发展的排头兵。特别是铸造业迅速扩张,到1980年代初期,全县即发展到有28个企业,涌现出赵家堡铸造厂、高白消防器材厂等龙头企业。1979年后,乡镇酿造企业也快速发展,奠定了以二醋厂为龙头的生产集团的雏形。后来纵横天下的清徐焦化企业也是在这几年开始探索并起步的。

至于个体工商户,那更是宛若天上的繁星,仿佛一夜之间沐浴了春雨的小草,很快遍布城乡。西关的临街户李改改、王润香开了布匹批发和制衣店,牛家寨也有刘海山、王建维、柴茂发等四、五位农民大胆地出村庄,进省城,在太原市的钟楼街、大中市租赁柜台,成为清徐第一批跃入商海搏击的勇士。

尹正南以他敏锐超前的思维,在引导全县思想解放、行动转弯中动作快,效果好,在全市乃至全省先行一步,得到太原市委和山西省委的肯定。