图片1

深山藏古寺,钟声震山林。古刹名寺,是我国一种特有的文化现象。一些名寺道观,不仅历史悠久,还承载着大量的人文信息,并有古老的文化传说和民间故事。如山西的“普救寺”,有张生和崔莺莺的爱情故事;河南的“少林寺”,有僧兵救唐王李世民的故事;苏州的“寒山寺”,是唐代诗人张继一次途经寒山寺,夜泊枫桥,半夜闻钟声,触发诗情,写下了千古名句:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”自张继的名诗《枫桥夜泊》问世后,诗韵钟声,脍炙人口,寒山寺便更为人们所熟知。随着诗的广泛流传,寒山寺名扬海外。

寒山寺是苏州著名的古刹之一,坐落在苏州城西的枫桥古镇,京杭大运河东岸。它始建于南朝萧梁天监年间 (502年—519年),初名“妙利普明塔院”,距今已有1500多年的历史。相传,唐代高僧寒山自天台山国清寺来此住持,塔院遂改名寒山寺。古老的寒山寺,在历经宋、元、明、清的一千多年中,曾5次毁于兵火,屡毁屡建。据志书记载,现存的殿宇,则是在清光绪至宣统(1866年—1911年)重建的。笔者曾在小学语文课读过《枫桥夜泊》,老师抑扬顿挫的朗读,给我留下了深刻印象,也记住了苏州有个寒山寺。多年来,一直想去看看,直到2002年9月,我第2次到苏州,才实现了这个梦想。2023年3月,随团赴江苏旅游,再次参观了寒山寺。

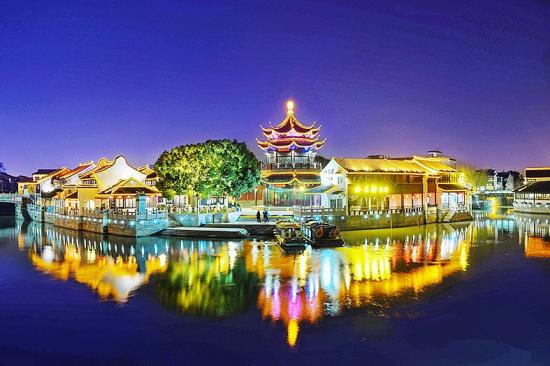

临京杭大运河的西门是寒山寺的正门。门前黄色照壁上“寒山寺”3个大字为晚清书法家、浙江绍兴人陶峪宣所题。小丁导游带我们通过山门进入,边参观边讲解。寒山寺占地面积约1.3万平方米,建筑面积3400余平方米。寺内殿宇大多为清代建筑,主要有天王殿、大雄宝殿、藏经楼、钟楼、碑廊、枫江楼、霜钟阁、普明宝塔等。寒山寺寺院的布局,并不追求左右均衡,照壁墙和山门基本是一线相承,后边的大雄宝殿、藏经楼,并不在一条中轴线上。新建的普明塔院,则按南北向中轴线布局。寺中处处皆院,错落相通。

大雄宝殿是寒山寺的主殿,面宽5间,进深4间,高12.5米,单檐歇山顶,飞甍崇脊,据角舒展。露台中央设有炉台铜鼎,鼎的正面铸着“一本正经”,背面有“百炼成钢”字样。这里有一个宗教传说:有一次,中国的僧人和道士起了纷争,较量看谁的经典耐得住火烧。佛徒将《金刚经》放入铜鼎火中,经书安然无损。为颂赞这段往事,就在鼎上刻此8字,以资纪念。殿内须弥座用汉白玉雕刻砌筑,晶莹洁白,座上安奉释迦牟尼金身佛像,神态安详。两侧靠墙供奉着明代成化年间铸造的18尊鎏金罗汉像,是由佛教圣地五台山移置于此。佛像背后与别处寺庙不同,供奉着唐代寒山、拾得的石刻画像,而不是海岛观音。画中的这两位袒胸散发、神态悠然,其超脱物累、大智若愚、狂放不羁的心境跃然“石”上。从这张画上,我们似乎找到了寒山寺建筑布局,不拘定式的注脚:恣意、不羁、放浪。

寒山寺比较有特色的是寒拾殿,此殿位于藏经楼下。楼的屋脊上雕饰着《西游记》人物故事,是唐僧师徒自西天取得真经而归的形象,主题与藏经楼的含义十分贴切。寒山、拾得二人的塑像就立于殿中。在大雄宝殿和寒拾殿之间的回廊旁,有一眼小井,这就是“寒拾泉”。相传为寒山、拾得所掘,是寒山寺著名的古迹之一,我用相机专门拍下这个景点。听导游讲,寒山在历史上确有其人,是唐代一位著名的诗僧,有诗300余首,后人辑为《寒山子集》三卷。拾得,本是孤儿,由丰干禅师携入天台山国清寺为僧,故取名为“拾得”,与寒山是好友。两人互敬互爱,均为高僧。民间有他俩的许多传说,其中最有名的是二人的一段问答。寒山问拾得:“世间有谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、恶我、骗我,如何处治乎?”拾得曰:“只是忍他、让他、由他、避他、敬他,不要理他,过10年后,你且看他!”清朝雍正皇帝册封寒山、拾得为“和合二圣”。自明清以来,信众祈求寒山、拾得护佑家庭和睦、社会和谐、人间和合的习俗,蔚然成风,寒山寺也成为和合文化的圣地。

在寒拾殿的右侧,是一座双层六角重檐式钟楼。据传,张继夜半听到的钟声,就是从这里传出的。只是光阴荏苒,日月如梭,钟楼和钟都已非唐代原物。如今的大钟为清光绪三十二年(1906年),由江苏巡抚陈夔龙督造,已有100多年的历史。巨钟有一人多高,外围需三人合抱,重达两吨。现寺里规定,交5元钱可撞一次钟。许多游人交钱上二楼,许愿撞钟。我也不甘落后,交钱后用力撞了一下大钟,钟声宏亮悠扬,余音回绕。佛教认为“闻钟声,烦恼轻,智慧长,菩提增”。每年除夕之夜,枫桥镇上,张灯结彩,近万名信众和数以千计的国际友人,汇聚寒山寺,聆听108下吉祥钟声,虔诚祈祷和平、幸福的美满人生。从1979年以来,每年一届的寒山寺除夕听钟声活动,生动地体现了寒山寺和合文化的魅力!

寒山寺碑刻众多,在碑廊里和亭阁走廊壁间,嵌有宋、元、明、清许多名人的诗文碑刻100多方。有岳飞的题词;董其昌、林则徐的题跋;唐寅和文徵明的书碑残迹;李大钊的手书等珍贵文物。据《寒山寺志》记载,《枫桥夜泊》诗的第一块诗碑,为宋代王硅所书。此碑因屡经战乱而不存。明代重修寒山寺时,画家文徵明为寒山寺重写了《枫桥夜泊》,刻于石上,这是第二块诗碑。此后,寒山寺又数遇兵火,该碑亦漫漶于荒草瓦砾之间,在嵌于碑廊壁间的文徵明所书残碑,仅存“霜、啼、姑、苏”等数字而已。1906年,陈夔龙组织重修寒山寺时,有感于沧桑变迁,古碑不存,便请晚清朴学大师俞樾手书《枫桥夜泊》第三块诗碑。诗碑竖立在外面,高3.5米,宽1米,笔力苍劲,功底深厚,是俞樾86岁时所书。已成为寒山寺的镇寺之宝,游客都要在此驻足拍照留念。

1996年10月,在大殿的后面,又重建一座五层仿唐木结构楼阁宝塔,这是我国第一座仿唐楼阁式佛塔,与敦煌壁画中的宝塔仿佛一模一样,体现了典雅优美的盛唐风格。佛塔四方五层,由须弥座台基、塔身、塔刹三部分组成,总高42米。五层塔周皆有塔廊、檐角,檐边有108只风铃随风作响。塔院门厅檐下悬有“无上清凉”黑底金字横匾,厅中立有一座汉白玉石横碑,正面刻“普明塔院”四个金光大字,背面为《寒山寺重建普明宝塔暨塔院碑记》。我们沿着塔中楼梯登上普明宝塔,俯瞰寒山寺诸景,历历在目;远眺大运河,相伴古寺千年,蜿蜒而去。寒山寺的塔影、钟声、碑刻,相应生辉,别具佳趣,吸引着众多的游人前往观瞻。

“带走一盏渔火,让它温暖我的双眼;留下一段真情,让它停泊在枫桥边……”走出寒山寺,远处传来毛宁演唱的《涛声依旧》。新时代的诗韵新声,唤起了更多人的幽情,我流连在中国文化的记忆里……