疑古思潮,一种对传统历史观念偏激性的解读,对真实的历史记录歪曲重造,源于一些文人哗众取宠式的标新立异。这种违背历史唯物主义的观点,辅之以地域文化的争夺,加上别有用心者的鼓噪,某种虚造的历史随之大行,渐成不可向迩之势,影响所及,真实的历史遂被湮没甚至被改造。所谓的“两个太原”论即是如此。对这种伪史论的来龙去脉大有辨明之必要,否则我们会愧对古人。

“两个太原”论,首发明专利权,来自近四百年前鼎鼎大名的明末遗民顾炎武。

顾炎武“两个太原”论,出自他对《诗经·小雅·六月》“薄伐玁狁,至于太原”八个字极其荒谬的解释。

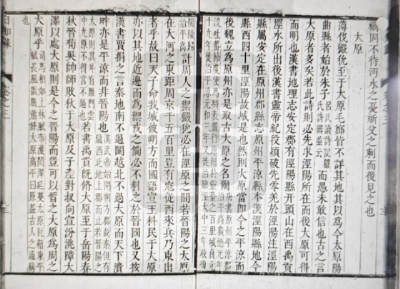

他在其所著《日知录》卷三《太原》一目中说:

“‘薄伐玁狁,至于太原’,毛、郑皆不详其地,以为今阳曲县者始于朱子,而愚未敢信。古之言太原者多矣,若此诗则必求泾阳所在而后太原可得而明也。”考太原地为什么要“必求泾阳所在”呢?下面顾先生引《汉书》《后汉书》等书曰:

“《汉书·地理志》安定郡有泾阳县开头山,在西,《禹贡》泾水所出。《后汉书·灵帝纪》‘段熲破先零羌于泾阳’,注:‘泾阳县属安定,在原州。’《郡县志》:‘原州平凉县,本汉泾阳县地,今县西四十里泾阳故城是也。’然则太原,当即今之平凉,而后魏立为原州,亦是取古太原之名尔。计周人御玁狁,必在泾原之间,若晋阳之太原,在大河之东,距周京千五百里,岂有寇从西来,兵乃东出者乎?故曰‘天子命我,城彼朔方’”。

顾先生意思是说,《六月》诗曰“玁狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳”,说明玁狁的队伍到了泾阳,既然敌人到了泾阳,“计周人御玁狁,必在泾原之间”周军就必须到泾阳与之对阵,“若晋阳之太原,在大河之东,距周京千五百里”——晋阳在黄河之东,距离西周都城很远,“岂有寇从西来,兵乃东出者乎?”所以,“薄伐玁狁,至于大原”,实际应该作“薄伐玁狁,至于泾阳”的理解。

那为什么诗人要写成“薄伐玁狁,至于大原”呢?因为“泾阳”就是“太原”,“太原”就是“泾阳”的别名,两个地名实际指同一地点。

顾先生为了验证自己的“理论”,于是冥想出一个证据。他说:

“然则太原,当即今之平凉,而后魏立为原州,亦是取古太原之名尔”——因为后魏时期泾阳曾被立为“原州”,这个“原州”的“原”字,很有讲究!之所以取名“原州”,或许原州古时候就叫“太原”。

顾炎武这个论断是否正确?答曰:完全错误!

错在哪里?首先错在对《诗经·六月》这一诗篇的理解。一般认为,这是一首记述和赞美周宣王时大臣尹吉甫北伐玁狁取得胜利的诗歌。尹吉甫曾率兵深入玁狁腹地,与之交战,取得胜利,保证了周王室的安定。

这首诗共六章,前面三章与我们争论的主题无关,关键的是“玁狁匪茹,整居焦获”以下。兹引该诗第三、四章于下:

玁狁匪茹,整居焦获。侵镐及方,至于泾阳。

织文鸟章,白旆央央。元戎十乘,以先启行。

戎车既安,如轾如轩。四牡既佶,既佶且闲。

薄伐玁狁,至于大原。文武吉甫,万邦为宪。

依顾之意,既然玁狁军队到了泾阳,周军就应该在泾阳与之开打,所以,故这里的太原就是指泾阳。但这种思维很不合逻辑。作为游牧民族,玁狁军队深入内地,首要目标是掠夺物资,东掠西抢,行踪莫定,“打得赢就打,打不赢就跑”,这正是草原游牧军队的常态。从周朝军队角度,听到敌军已到泾阳,不得筹措准备各项战略物资吗?到正式出兵,不得需要若干天时间吗?在这个阶段,周军能不打听:敌军还在泾阳吗?即使还在泾阳,我们非要到那里决战吗?——以上我们是把玁狁“侵镐及方,至于泾阳”,到“薄伐玁狁,至于大原”视作同一场战争来分析的。

除此之外,《诗经·六月》作为歌颂尹吉甫战功的一首诗,完全有可能是描写尹吉甫其人主导的几个对猃狁不同场景的战斗,亦有可能如晚清王国维所分析的,是一场战争的两个不同阶段:第一阶段在泾阳打起,第二阶段决胜于太原。

顾先生为什么非要将诗中两个不同方位的地名,生拉硬扯在一起,从而制造出一个“寇从西来,而兵乃东出”的军事假没!

接着顾先生就根据自己的假设提出了两个太原的悬想,他说:

“《国语》宣王料民于太原,亦以其地近边而为御戎之备,必不料民于晋国也。若《书·禹贡》‘既修大原至于岳阳’,《春秋》‘晋荀吴帅师败狄于大原’,及子产对叔向‘宣汾洮,障大泽以处大原’,则是今之晋阳,而岂可以晋之大原为周之大原乎?”

顾炎武认为,《国语》所记载的周宣王料民于太原,这个“太原”就是指泾阳。而《尚书·禹贡》篇、《春秋》一书及《左传》子产与叔向对话中提到的“太原”,才是今天所指的太原。前者为“周之太原”,指泾阳;后者为“晋之太原”,方为今山西太原。

“周之太原”与“晋之太原”,荒谬不荒谬?答曰:荒谬绝伦!为什么?

因为首先,“周之太原”属于时间概念(周王朝作为中国历史上的存在),“晋之太原”属于空间概念(晋作为周王朝统治地域的一部分)。由于对《诗经·小雅·六月》有关诗句极为偏颇的理解,顾炎武径直从时间与空间的角度,把整体的太原作了一个割裂:周代的“太原”指泾阳;晋国的太原指今天山西范围内的太原。但顾先生似乎忘记了这样一个基本事实:周代作为一个王朝,难道不包括晋国这个地域吗?西周春秋时期的晋国难道不属于周王朝这个历史范围内吗?把周王朝地域的一部分扯出来与周王朝相对立,能成立吗?时间与空间是不可分割的。时空上对立的两个“太原”能等量齐观地同时存在吗?

其次,太原地名既在大禹治水时代形成的《尚书》之《禹贡》篇中已出现,直到春秋时期的晋国还在沿用,难道1300年后之西周末的宣王时期(禹在位大约公元前2100年,周宣王在位约前827年—前789年),反在泾阳出现了别一个太原?而且这个太原竟为“古太原”?泾阳这个“古太原”难道能“古”过公元前2100年前大禹之时的太原?要知道,《尚书》可是中国最古老的文献载籍,“最”字号文献,它是独一无二的!竟然有比《尚书?禹贡》篇之太原还古老的太原?任谁也不会相信。

顾先生纯出主观臆想的论断,毫无理据可言,且极其荒谬可笑!

顾炎武仅据个人对一首诗8个字的理解的偏差,就人为地制造出两个太原,文人之笔真不可小觑!

但就是这个荒谬至极的“周之太原”与“晋之太原”,成为有清一代直至今天,所有虚构“两个太原”伪史论的总根源。