小时候,对舞台上黑脸包公眉宇间天眼般的一弯明月,留下了深刻的印象。到河南开封旅游,为了参观包公祠,我们特意住进丁角街如家快捷酒店,这里距包公祠仅600多米。这天天气很好,午饭后,我们一行3人快步来到包公祠。

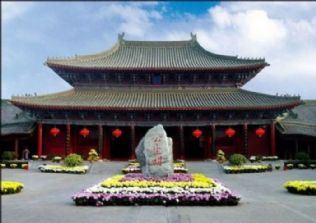

包公祠坐落在“七朝古都”开封城内碧波荡漾、风景如画的包公湖西畔,是为纪念我国古代著名清官包拯而建的。1927年,原有包公祠被黄河水淹没,1985年,又重建起了新的包公祠。这是一组仿宋风格的古典建筑群,气势宏伟,凝重典雅。祠内主要建筑有大门、祠门、大殿、二殿、碑亭、东西配殿等。大门临街,面阔3间,双狮拱卫,条石台阶,蟠龙石陛。门楣上悬“包公祠”金字巨匾。两侧楹联为:“春秋有序人民不亏时彦,宇宙无极伟业尚待后贤”。

包拯,世称包公,字希仁,庐州(今安徽)合肥人,他是我国北宋时期著名的清官。历任知县、知府、监察御史等,直至龙图阁大学士。活了64岁,死后朝廷加封给他“孝肃”的谥号。他一生忧国忧民,刚正不阿,抑强扶弱,铁面无私。因为百姓伸张正义,关心民苦,而赢得了古今中外,妇孺皆知的美名——包青天。千百年来,深受人们的尊敬与爱戴。他是人们心中的一个丰碑,他给人以生存的力量;给人以坚韧的求索;给人以执法的典范。

大殿是包公祠的主体建筑,面阔7间,上悬巨匾“公正廉明”。两侧楹联颇多,其中两幅分别为:“明察秋毫巧断案,铁面无私无愧心”;“正气塞乾坤,事属公私须有别;丹心照日月,人归善恶自分明”。大殿正中端坐包拯塑像,他头戴乌纱,身着蟒袍,端庄而坐,一手扶椅,一手握拳,仿佛要拍案而起。严峻、锐利的目光直视前方,一身浩然不可予夺的正气,使人肃然起敬。是集历史性、思想性、艺术性于一体的包公写照。两旁陈列有关包公的历史文物、古代典籍和包氏家谱。墙上镶嵌反映包公政绩的彩色壁画,有体恤民情、不畏权贵、执法如山等情节。

二殿内展有包公的出仕明志诗、开封府题名记碑、包公家训、包公书法手迹、墓志铭等。其出仕明志诗开宗明义写道:“清心为治本,直道是身谋”,使一个大义凛然、正气冲天的包公形象跃然纸上。在开封府题名记碑上,记载着从公元960年至1105年,这145年间183任知府的名字、官职、上任、离任等情况,真可谓是一本“京官”的花名册!在碑正中偏右的位置,包公名下有一条深深的凹痕。这是几百年来,老百姓每到碑前都要用手触摸他的名字,天长日久磨出来的,这正是历代百姓爱戴包公的见证。

包公家训石碑上,清晰地镌刻着:“后世子孙仕宦有犯脏滥者,不得放归本家;亡殁之后,不得葬于大茔之中。不从吾志,非吾子孙。仰工刊石,竖于堂屋东壁,以昭后世。”细细读来,字里行间,闪烁着包拯崇高的思想境界。他不仅自己奉公守法,而且对包氏后代也是如此,毫不留情,绝不手软。京剧《赤桑镇》中,因侄儿包勉贪赃枉法,包拯怒斩了侄儿。据史书载,包拯幼时丧母,是吃嫂嫂的奶水长大的,而小包勉却因奶水不够,喝粥长大。这与天地同在、与日月同辉的养育之恩,是包拯一辈子都报答不完的。可是现在却要斩了嫂嫂唯一的骨肉,包拯又怎么能狠下心来呢?最终,包拯不徇私情,秉公执法,斩了包勉。

东配殿上高悬“铁面无私”的巨字匾额。殿内摆放着“龙头”、“虎头”、“狗头”3口铜铡刀,让人望而生畏。相传,龙头铡是用于处死犯法的皇亲国戚;虎头铡用于处死违法的贪官污吏;狗头铡用于处死违法的刁民恶棍。包拯在日常执法中,忠于职守,不畏权贵,王子犯法与庶民同罪。驸马陈世美犯法,一样被处死,很好地履行了自己的职责。这里群组蜡像《铡美案》,与真人大小一样,色彩鲜明,造型逼真,生动自然,栩栩如生,倍受中外游客赞赏。另一组与真人同大的塑像,反映的是包拯秉公办案,愤铡赵王,为民除害的场面。

开封包公祠,集中全面地展示了包拯的高尚人格、勤政美德、清廉家风,及对后世的深远影响。参观之余,更加深了我对包公那跨越时空的敬仰之情。党的十八对加强党的作风建设和反腐倡廉工作提出了一系列新要求、新举措。笔者作为一名法院退休的纪检干部,我认为每一名政法干警都应该深刻领会,坚决贯彻执行。以十八大精神为指针,牢记肩负的使命,以包拯为榜样,认真践行“忠诚、为民、公正、廉洁”的政法核心价值观,树立政法机关风清气正的良好形象。