带着直往骨头缝钻的呼啸寒风、漫天盘旋着迎面喇人脸的沙石、六月解冻九月又结冰的冻土……思绪在此停留,脑海中却总会出现那么一抹白,这抹白慢慢放大,就是那株盛开的干枝梅,这抹白慢慢缩小变成白点,思维又回到了那段一生难忘的青春岁月。

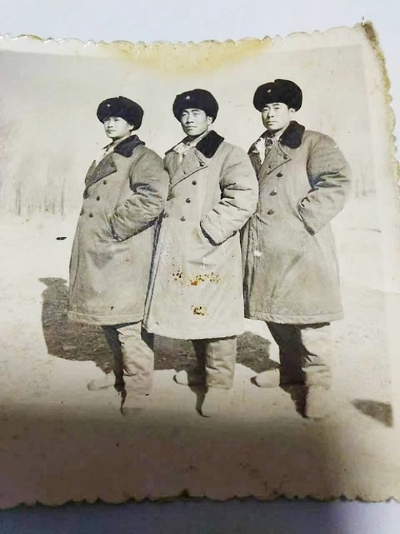

1976年2月,年轻的我告别家乡、告别亲人,成为了万千光荣戍边战士的一员。遥想当年的情景,一望无际的荒漠沙丘,没有营房、没有机械、没有水电,有的只是战士们的一双手、两条腿。面对山区寒风刺骨、滴水成冰的恶劣环境和“居无房、喝无水、食无菜”的艰难条件,年轻战士靠着“听党话、跟党走”的信念和戍边卫国的热情,愣是靠着手提马灯、镐刨锹挖、炸石开山,把一座座山头修筑成了驻守祖国北大门的钢铁阵地。这一切过去了近半个世纪,说起来却仿佛就在昨天历历在目,边防线上怀抱钢枪、戍守边疆的年轻卫士就像这漫山遍野扎根荒漠沙丘、盛开高原塞北的干枝梅,坚韧的让人肃然起敬。他们用平凡而质朴的坚守,担起了军人的职责,担起了戍边卫士的使命,更担起了祖国的安宁。每每想起,我总是为自己也曾是他们中的一员而感到自豪。

80年代军队战略调整,我跟着部队转驻大同,成为了新成立的炮兵连副连长。部队转移,战士们离开了无声的战友——干枝梅,但“斗风雪、战风沙”的劲头却永远刻在了骨子里。应对新的军事任务,为完成营建+训练双重任务,众官兵克服无基础(新成立高炮连,首次接触雷达等先进技术,军事训练技能从零开始)、无营地的种种考验,从零学习操练、亲自动手制作预制板(营地建设所需物资),通过军事训练和营地建设两手抓两手硬的不懈努力,最终建成了生机勃勃的绿色军营。

1987年,我光荣退伍,成为了一名基层党员干部,先后在徐沟镇、原高花乡(已撤乡并镇)担任武装部部长、副镇长、副书记等职位,后调入县科协担任党组成员、副主席直到退休。回到地方的二十多年,我依旧以军人姿态、军人标准和干枝梅精神要求自己,不论是扎根基层还是深入机关,那抹白始终激励着我、指引着我。转业后,我一心扑在基层,一干就是十余年,这十年,我在平凡岗位中稳扎稳打,在武装部、农业生产、基层党务、组织工作等各方面都干出了成绩。因为刚走出部队,从军人身份首次转变为地方干部,我的思绪总是会不经意间停留在刚担任徐沟镇武装部部长的那几年,面对身份的转变、工作的挑战,我始终牢记一枝梅精神,以军人敢想敢干的姿态,狠抓征兵任务、民兵训练,成功扭转了当初武装部工作一筹莫展的工作局面,由于工作突出,半年后我被调整为徐沟镇副镇长,再后来担任徐沟镇副书记。后十余年,我转调县科协负责全县科普工作,从部队到基层再到机关,身份再次转变,但那抹白始终激励我快速学习、快速胜任,从沉下身子到基层开展科技下乡,到深入一线开展惠农服务,再到组织开展各类惠民宣传、科普竞赛、示范创建。这十余年,我如干枝梅一般虽平凡但坚韧,在日复一日的努力和坚守下,使得基层科普渐显成效、全民氛围日渐浓厚,全县科普事业逐渐迎来了新发展。

思绪回到现在,我的一生是普通且平凡的,只是年轻时闯入我生命中的那抹白成为了我一生的追求,他是陪伴我战胜恶劣条件戍边卫国的战友,是激励我克服困难开展军事训练的榜样,是指导我回归平淡扎根基层的精神向导。我将把这份百折不挠、无私奉献的干枝梅精神永远传承下去,虽退伍但永不褪色,始终以军人姿态牢记初心使命,为党和祖国事业发展贡献力量,为我们清徐发展发挥余热。