一条曲曲弯弯由西南向东北方向延伸的主街道,主街道北边还有一条相对平直、只相当于主街道约五分之一长度的村人叫做“后街”的巷道,聚集起全村约二千余口人,这就是我的出生之地——“西青堆”村。“青堆”,一个颇为奇怪的村名。依照当地口语,实读作“qidai”,按照语音与文字统一的关系,实应写作“青带”,因为老百姓口中青色的“青”,就念“qi”,如青布,就叫“qibu”,但不知为何音读为“带”,写成了文字就变成“堆”字。邻近尚有另两个以“青堆”命名的村落,亦根据方位,分别在“青堆”前冠以“东”、“南”二字。村子所以称“青堆”,是因为位此三村中间的旷野上,当年曾矗立着一座人称“蛮王墓”的坟冢——墓里沉睡的,是一位来自遥远南方夷族的王爷。这座蛮王墓,历代典籍难以考知,但县志上有记载。清顺治版县志《陵墓》目记载:“魏蛮王墓,在县南十七里。后魏正平元年,蛮王梅安来朝,死葬于此,因名曰青堆。”县志在“蛮王墓”前,冠以“魏”字,是因为此蛮王,曾臣服于中国南北朝时期的北魏王朝(即县志中的“后魏”)。

但县志中的这条记载,大有考究之必要。

按县志,蛮王梅安“来朝”(“朝”应指北魏都城平城即今大同)之年,在正平元年。然中国二十四史中之专记北魏历史的《北魏书》,亦记有一次蛮王梅安来朝之事。而所记其来朝之年,并非在正平元年,而是在此前二十八年之北魏泰常八年。其书第一百零一卷(列传第八十九卷)记载西南诸夷族之《氐、吐谷渾、宕昌、高昌、鄧至、蠻、獠》合传中说:“太祖既定中山,声教被于河表。泰常八年,蛮王梅安率渠帅数千朝京师,求留质子以表忠款。始光中,拜安侍子豹为安远将军、江州刺史、顺阳公。”

按这里的太祖指北魏王朝建立者道武帝拓跋珪,“泰常”则是拓跋珪之子北魏明元帝拓跋嗣的年号,泰常八年即公元423年。“正平”则是拓跋嗣之子太武帝拓跋焘的最后一个年号,“正平元年”为公元451年。两个年份前后相距二十八年。

这就带来一个问题:县志中所载蛮王梅安是正平元年入魏的,而作为中国二十四部“正史”之一的《魏书》则明确载写蛮王梅安曾“泰常八年”入北魏,难道“正平元年”四字,是“泰常八年”四字的误写?县志上记载有误吗?筹思再三分析研究,窃以为不是。县志上记载的完全有可能是蛮王梅安的另一次入北魏,而这次入北魏,因种种原因未被正史记录。因为首先,蛮王梅安泰常八年所朝之人,是明元帝拓跋嗣。而正平元年,蛮王梅安所朝之君为太武帝拓跋焘。其次,梅安泰常八年朝见之地在洛阳,而县志所记正平元年蛮王行程之目的地是北魏前期的都城平城。第三,查遍《魏书》,也未发现蛮王梅安泰常八年朝魏期间卒世的任何信息。

按泰常八年蛮王梅安入北魏,《北魏书》有两处记录,除以上卷一

百零一所引外,《北魏书》卷三《太

宗纪》亦有纪录。而此卷明确记载

蛮王梅安是在洛阳朝见魏帝的:“(泰常八年)夏四月丁卯,(魏帝拓

跋嗣)幸成皋城,观虎牢。而城内乏

水,悬绠汲河。帝令连舰上施轒轀,

绝其汲路,又穿地道以夺其井。遂

至洛阳,观石经。蛮王梅安,率渠帅

数千人来贡方物。”而直到本年闰

四月,拓跋嗣才开始北返,两个月

后,他才返达平城:“闰月己未,还

幸河内,北登太行,幸高都……辛

酉,帝还至晋阳。班赐从官,王公已

下逮于冢贱,无不霑给。五月丙寅,

还次雁门。皇太子率留台王公迎于

句注之北。庚寅,车驾至自南巡。六

月己亥,太尉、宜都公穆观薨。丙

辰,北巡,至于参合陂,游于蟠羊

山。”蛮王梅安既在洛阳受到拓跋

嗣的接见,他有没有可能再耗费两

个月时间随拓跋嗣前往平城?即使

他有这种可能,又怎能死在今天称之为“青堆”的地方,而在正史上未留下任何记录?

现在唯一合理的解释就是:蛮王梅安曾两次入北魏:第一次是泰常八年,第二次是正平元年。如以上推论正确,仍有一疑问:梅安第二次入北魏,为什么未被当时官方史官记录?

首先就蛮王梅安这一方来推想,他病亡在我们今天叫“青堆”村的地方,是在他前往平城的路上,而非在返国的途中。他病亡后,手下随从也未再北向平城进发,将此事报告北魏朝廷,或者即使手下随从曾有进入平城者向北魏朝廷报告,但由于此时北魏政权正经历一场大乱而无人理会。

此时的北魏政权究竟经历何种变化?

按正平元年(451)又为统治南方的刘宋政权之宋文帝刘义隆元嘉二十九年。此年的前半年,拓跋焘正挟得胜之势,进行一场吞灭南朝刘宋王朝的大战。

按北魏太武帝拓跋焘(408—452)是一位武功卓著之主。他在位期间,曾击败柔然,灭夏、北燕、北凉,克蒲坂,入长安。进攻吐谷浑,据其地。降鄯善王,通西域。又取宋虎牢、渭台等地,最终统一北方。太平真君十一年(450),他亲率大军南下,击败宋将王玄谟,占悬瓠、项城,兵至长江瓜步口。据《魏书·世祖纪》,此年年底到次年年初,他尚在长江边指挥对南朝向作战:“(太平真君十一年十二月)癸未,车驾临江,起行宫于瓜步山。永昌王仁自历阳至于江西,高凉王那自山阳至于广陵,诸军皆同日临江,所过城邑,莫不望尘奔溃……”而直到次年六月,才正式将年号由“太平真君”改为“正平”的。而这个“正平”年号,名义上有两年之久,实际上仅存在八个月。历史上有名的“正平之变”,就发生在这个时间。史载拓跋焘晚年脾气暴躁,诛戮过多,常常在杀完人之后追悔莫及。由于刑罚严酷,国内政治混乱。此年,在中常侍宗爱的煽动下,太子拓跋晃被迫自杀。正平二年“三月甲寅”,怕被太武帝诛杀的宗爱,先下手为强,将太武帝弑杀。《魏书》卷九十四《宗爱传》:“正平元年正月,世祖大会于江上,班赏群臣,以爱为秦郡公。恭宗之监国也,每事精察。爱天性险暴,行多非法,恭宗每衔之。给事仇尼道盛、侍郎任平城等任事东宫,微为权势,世祖颇闻之。二人与爱并不睦。为惧道盛等案其事,遂构告其罪。诏斩道盛等于都街。时世祖震怒,恭宗遂以忧薨。是后,世祖追悼恭宗,爱惧诛,遂谋逆。二年春,世祖暴崩,爱所为也。”

从太武帝拓跋焘这一方面考虑,或者他压根儿就没有得到招见蛮王梅安的机会:因为在他等待梅安赴京之时,极可能就被宦官宗爱害死了。

此蛮王万里迢迢,第二次亲自前往北魏都城平城朝圣,或出于对北魏太武帝拓跋焘的崇拜而朝贡称臣,或竟怀揣着与北魏合谋共灭刘宋的大计?但不幸的是,终因路途劳顿,或因水土不服,或竟在路途听到了所崇敬的拓跋焘大帝不幸的消息,多重打击下,终折命于途路之中。

时处中国南北朝社会大动乱时期,一个南国夷地王爷,为了朝拜自己心中的偶像,不远万里,长途跋涉,数月的寒署炎凉。更危险的是,需要穿越作为北魏敌对方的中国南方刘宋王朝的统治区,其间的劳累苦辛、担惊受怕可以想见。

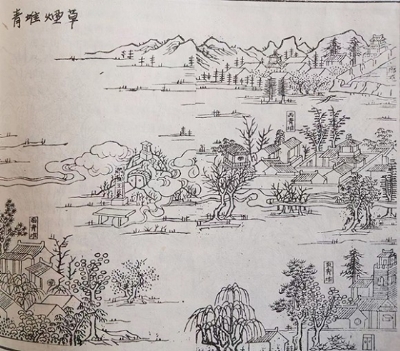

这座蛮王大墓,经历一千五百年,直到清光绪年间乡志还有记录,并曾列作县中八景之一但不知何时被铲除,且铲除得干干净净,难觅一丝踪迹,空留下一席渔樵话本,空留下三个以“青堆”命名的村庄。

真可谓:

司马八王闹中原,拓跋雄主霸平城。蛮王慕威来归顺,怎奈中道崩殂亡。

一抔黄土掩亡灵,千五百年草萋萋。渔樵牧场耕作地,任由后人论短长。