小时候,读过李冰治水的故事,因此也知道了都江堰这个地方。多少年来,总想亲眼看看这座历史文化名城和伟大的水利工程,1991年5月,这个愿望基本实现。当年与县人大的7名同事,赴都江堰市人大考察学习,公干之余,办公室胡主任带我们参观了举世闻名的水利工程。那时,旅游业刚刚兴起,景区建设不完善,标识和介绍很少,游客也寥寥无几,人们随意参观。那一次,参观都江堰仅是走马观花,只留下一些粗浅的印象。2008年5月12日,汶川大地震,都江堰距震中映秀镇仅30公里。通过电视看到:地震给都江堰市造成重大损失,满目疮痍。得知唯有水利工程几乎完好地保留下来,但也不免有些担心。2019年6月,到四川旅游,自然一定要到都江堰仔细看看。

都江堰市原名灌县,位于四川省成都市西北58公里。岷江源自松潘县岷山南麓的弓杠岭,从出山口的玉垒山向东南倾斜,据测算到成都的落差高达273米。所以对整个川西平原,岷江是地道的悬江。在古代,每当岷江洪水泛滥,川西平原就是一片汪洋;一遇旱灾,又赤地千里,颗粒无收。岷江水患长期祸及川西,鲸吞良田,侵扰民生,成为古蜀国生存发展的一大障碍。公元前256——前251年,蜀国郡守李冰借鉴前人治水的经验,根据当地的地理特点,巧妙地利用岷江出山口处的特殊地形,率众在恰当的位置,创建了宏伟的水利工程。虽经历了2270多年的岁月沧桑,但一直发挥着巨大的作用。工程以灌溉为主,兼有防洪、水运、城市供水等多种效益,使成都平原“水旱从人,不知饥馑,时无荒年,谓之天府”。至今仍灌溉着四川省34个县(市、区)的1000多万亩良田,并向成都等数10个城市提供用水。其选址之精妙、设计之独特、效力之巨大,在世界水利史上堪称奇迹。1982年,都江堰被列入第一批风景名胜区;1988年撤销灌县,建立都江堰市(县级);1994年又被列为历史文化名城;2000年,在联合国世界遗产委员会上,都江堰水利工程因历史悠久、规模宏大、布局合理、运行科学,且与环境密切结合,治水理念具有突出的创造价值,被确定为世界遗产。2007年,被国家旅游局正式批准为5A级旅游景区。

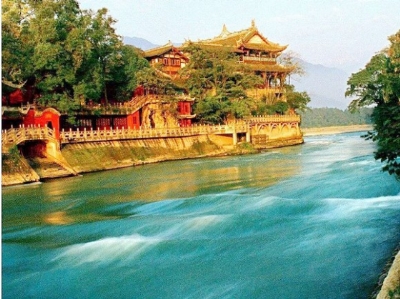

中午时分,小黄导游带我们一行24人,乘中巴车来到南桥的水上餐厅。这是一座雄伟壮丽的廊式古桥,坐落在岷江内江之上。它始建于1878年,原名为“普济桥”,曾多次损毁,1959年重建,更名为“南桥”。后又进行过重大改造,可惜在2008年大地震中,严重受损。2009年再次改建,现存南桥长54米,宽12米,3层重叠翘飞檐,上盖琉璃瓦,为桥楼式建筑形式。5个桥洞内,从宝瓶口过来的江水,波涛汹涌,浪花飞溅。长廊内,书画并茂,彩绘各异;长廊两端,宫灯高悬,雕刻绘画,富丽堂皇。我们在这里吃过午饭后,在导游的带领下,穿过南桥广场,进入景区。

离堆公园是都江堰的市内出入口,也是市区最美丽的园林公园。进园后,呈现在我们面前的是一条宽阔而考究的堰功道,全长150米,宽14米。鲜花居中摆放,池水潺潺两边,龙口喷水吐浆,盆景灌木相间,古桩乔木林立,间隔矗立铜像。凡是对修建、维护都江堰作出突出贡献的功臣,在这里均立有纪念铜像,如三国的诸葛亮、唐朝的高俭、清朝的丁宝桢等共12人。公园内有一株古银杏树,吸引了大家的目光,这株古银杏树高6.3米,树围5米。相传是东汉末年益州别驾张松亲手所植,至今仍枝繁叶茂。堰功道的尽头是一处三重殿宇,名为“伏龙观”。我们爬上观前的42个台阶,进去参观。前殿陈列的李冰石刻像,是1974年修建外江节制闸时,从河床中挖出的。高2.9米,重4.5吨。据考证,石像造于东汉灵帝初年,距今已有1800多年,是我国现存最早的圆雕石像,非常珍贵。伏龙观后面最高处建有观澜亭,两层八角。登高远望,都江古堰、西岭雪山、青城秀色,尽收眼底;俯视脚下,江涛滚滚,浪花如雪,直泻宝瓶,景色十分壮观!看着江水,我突然想起朱熹的一句诗“问渠哪得清如许?为有源头活水来”。

出伏龙观向西北方向前行,便见一索桥悬挂在大江之上,这就是我国著名的五大古桥之一安澜桥。听导游讲,清嘉庆八年(1803年),当地人何先德夫妇募资重建竹索桥。桥全长320米,以石墩为桩,用10根粗如碗口的竹缆横飞江面,上铺木板为桥面,两旁以竹索为栏,两岸行人可安渡狂澜,故名“安澜桥”,后人又称“夫妻桥”。它是沟通内外江两岸的交通要道,也是我国西南地区各族人民普遍使用的交通工具。如今的安澜桥,是1974年兴建的。以混凝土为墩,钢缆为索,上铺木板,远看长桥,宛如跨江长龙。当走上长桥,虽脚踏木板,手握钢索,因桥上你来我往,依然左右摇晃,使人感受到索桥剧烈晃荡的刺激,悠哉美哉!

过桥后,导游带我们参观宝瓶口、飞沙堰和鱼嘴,它们构成了都江堰水利工程的主体。鱼嘴是都江堰的分水工程,因其形如鱼嘴而得名。它昂头于岷江江心,包括百丈堤、杩槎、金刚堤等一整套相互配套的设施。其主要作用是把浩浩荡荡的岷江,一劈为二,分成内、外两江。外江是岷江的正流,主要用于排洪;内江是人工引水渠道,主要用于灌溉。内外江之隔为金刚堤,堤的尾部有一段矮矮的堤坝,即为“飞沙堰”。飞沙堰看上去十分平凡,既不高又不长,但起的作用却很大,可以说是确保成都平原不受水灾的关键要害。当岷江水量小时,此坝可拦水入内江;当水量大时,余水就可漫过堰堤,回归岷江正流。它的另一作用是“飞沙”,巧妙地利用离心力的作用,将上游带来的泥沙和卵石,从这里抛入外江,确保内江畅通无阻。宝瓶口是内江引水的咽喉,就在离堆脚下。当年,李冰带人开凿的这条宽20米,高40米,长80米的口子,因它形似瓶口而功能奇特,故名“宝瓶口”。由于宝瓶口自然景观瑰丽,有“离堆锁峡”之称,属历史上著名的“灌阳十景”之一。

至于二王庙、玉垒关、卧铁、飞龙铁鼎、人字堤等景点,也都是留存年代久远,富有神奇传说的名胜古迹,让人留连忘返。这次重游都江堰,使我感触颇多:在两千多年前,科学技术极其落后的情况下,古人尚能做到人、地、水三者高度统一的“生态工程”,真让后人敬佩!这真是:

一堰工程传万代,两江春水孕丰年。

沃原千里钟灵秀,不忘功勋祭古贤。