穹顶之城

俄罗斯人多数信奉东正教,所以圣彼得堡城内教堂众多,其中不乏恢宏大气和美观大方的,它们不仅是信徒们的精神家园,也是我们外地游客认识圣彼得堡不可回避的参观对象。

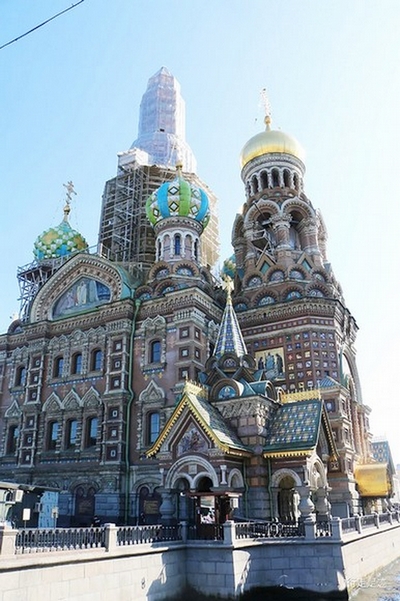

我以为最漂亮的是位于格里博耶多夫运河河堤上的滴血大教堂。教堂高81米,这在整体建筑都不高的圣彼得堡市中心算是相当高的高度,宏伟自不必说,难得的是没有所谓的正面、反面和侧面之分,从任何角度看过去都美轮美奂。还有我喜爱的洋葱头顶,颜色、大小各不相同,从哪个方向看都看不全,来来回回转了两圈,才算数清了大大小小一共是九个洋葱头。

教堂整体是砖红的底子,古朴又典雅,外墙由金箔、宝石、彩釉瓷砖、搪瓷、青铜、大理石、彩色玻璃与无数马赛克拼贴成色彩丰富、线条繁复优美的图案和宗教故事,美得无与伦比。

这么美丽的教堂为何会有如此血腥的名字呢?1881年3月1日,沙皇亚历山大二世的车队沿着格里博耶多夫运河行进时,遭到了民意党极端分子的炸弹袭击,亚历山大二世不治身亡。在他殒命的地方,亚历山大三世提议建造了滴血大教堂。亚历山大二世是俄国杰出的政治家,在位期间废除了农奴制,因此滴血大教堂也被称为“农奴解放者”纪念碑。

滴血大教堂是典型的俄罗斯风格建筑,高大宏伟、优雅炫丽的外观和特殊的社会、文化意义使其成为圣彼得堡的地标。但是在圣彼得堡,它着着实实是个异类,因为在它的周围,满是古典主义风格的建筑,伊萨基耶夫教堂便是古典主义风格建筑中最耀眼的明珠。

伊萨基耶夫教堂高101.5米,位于涅瓦河南岸不远的地方,在涅瓦河一带游玩,它的巨大的金色穹顶总能赫然跃入眼帘。穹顶外直径25.8米,内直径21.8米,据说仅外部镀金就用去100公斤紫金,加上四个小圆顶和十字架,镀金花了整整8年时间,怪不得160多年过去了,金顶依然熠熠有神彩。

教堂四周竖着深玫瑰色花岗岩石柱,远远地看,以为只是整齐罢了,走近去看,石柱高高地托起雕花山墙,给人希腊神庙的感觉,实在宏伟得不得了——每根石柱高17米、直径2米、重114吨,真当得起全世界最大的教堂廊柱的称号。

吸引我的还有门廊上方的三角楣饰、穹顶周围的圣徒和天使雕像以及巨大的门扇上的浮雕,每个人物都神采奕奕,精巧细致。

用相机拉近镜头,可以看到教堂二楼的平台上有游客在眺望,想到他们必能看到教堂内景和圣彼得堡的全景,心里不免遗憾。喀山大教堂被安排参观了内景,富丽堂皇得如同宫殿一般。有信徒在轻轻吟唱颂歌,有的在祝祷,有的亲吻圣像,其他的看不明白在做什么,一律很虔诚的样子。游客中也有信徒,走到圣像前默默地画十字,大部分游客如我一般,既不是信徒,也看不懂,静静地转一圈,走人。

教堂外观很庄严,有精美的雕花,但岁月的痕迹太明显,看着不如伊萨基耶夫教堂有神采。面向涅瓦大街的一侧,94根花岗岩石柱如张开的双臂环抱着广场,这个最有看头。

彼得保罗要塞拥有圣彼得堡最早、最重要的一座教堂。1703年,圣彼得堡建城当年,彼得大帝就开始在彼得保罗要塞建造木头教堂,不过现在看到的是1712年——1733年重建的石砌教堂,这里一直是俄国历任沙皇的安息之地。

教堂钟楼高122米,是市中心的最高建筑,在涅瓦河畔游玩,总能看到它金针似的直刺天空。钟楼也是座明星建筑,是50卢布正面图案的背景。

我们还参观了尼古拉教堂和斯莫尔尼宫教堂,都是蓝白相间的建筑,没有别的教堂那般庄严,很清纯的样子。

在俄罗斯的这几日,见到了不少东正教堂,有行程里安排的,也有随意看到的,尤其在莫斯科,看到的基本都是纯正的俄罗斯风格东正教堂。一直对洋葱头顶有种莫名的喜欢,但是没有细研究过,以为只是一种建筑风格,数量和形状随设计师的喜好而定,没有什么特殊寓意。来俄罗斯之后才发现,洋葱头顶也是有学问的:

1.东正教堂不只有洋葱头顶,还有球形顶、盔形顶和锥形顶。2.穹顶的数量是有寓意的。1个代表上帝的统一,3个代表三位一体,5个代表基督和《福音书》的四位撰写者,9个代表基督教中天使的九个等级,这几种比较常见,我们在俄罗斯见的也就是这几种。再多的,13个代表耶稣和十二信徒,25个象征着对圣母以及二十五位旧约先知的赞美,33个代表耶稣在人世的一生,这几种不常见,我们就更无缘得见了。偶数的也有,但是很罕见,比如莫斯科的科斯马和达米安教堂就有2个穹顶。3.穹顶的颜色也是有讲究的。纪念基督和重大宗教节日多用金色,金顶最常见,绘有星星的蓝色穹顶通常是献给圣母的,三位一体教堂通常用绿色,银色象征纯洁和圣洁,用于纪念圣人,黑色多用于修道院,而彩色穹顶会让信徒联想起新耶路撒冷的美,圣瓦西里大教堂和滴血大教堂就是彩色穹顶的典型代表。

除了上述三点,东正教堂还有个特殊的地方,就是穹顶上方的十字架多了一条倾斜的横杆。上面的横杆代表耶稣的头,下面的横杆代表耶稣的脚,至于为何倾斜,是因为东正教以为人死后,会有一把灵魂之秤来称人灵魂的重量,灵魂轻者上天堂,重者下地狱。

还有,东正教信徒画十字的顺序与天主教不一样。天主教的顺序是额头、胸口、左肩、右肩;东正教是额头、胸口、右肩、左肩。还有一个现象,女信徒进入教堂必须戴头巾,所以教堂入口处总有几条头巾,是为没戴头巾的女信徒们备用的。为什么要戴头巾呢?基督教教义讲,男性露出头发表示顺服上帝,女性遮住头发则表示顺从男性。戴头巾既是宗教传统,也是虔诚和谦卑的外在表现。

文化之城

参观伊萨基耶夫教堂时,小Li导游指着涅瓦河对岸的一幢红色三层楼的侧面介绍说,那是普京总统和梅德韦杰夫总理的母校——圣彼得堡国立大学。远观大学主楼侧面,感觉并不宏伟,其实正面看相当宏伟,整座建筑长400米,拥有全世界高校最长的走廊,红色的底子,雪白的雕饰,富丽堂皇又不失庄重典雅。就在我们去圣彼得堡的两个多月前,我们的习大大刚刚在圣彼得堡出席了接受圣彼得堡国立大学名誉博士学位的仪式。

圣彼得堡国立大学于1724年由彼得大帝创建,在近300年的教学中,涌现出了众多杰出人士和科学家,欧拉、罗蒙诺索夫、门捷列夫、巴甫洛夫、切比雪夫、楞次、果戈里、列宁、屠格涅夫、波波夫、朗道等等,为俄罗斯贡献了9枚诺贝尔奖和2枚菲尔兹奖,为世界和人类科技进步写下了不朽的光辉篇章。

圣彼得堡国立大学无疑是圣彼得堡乃至俄罗斯历史最悠久和最优秀的大学,但圣彼得堡并非只有圣彼得堡国立大学,全市有90多所高等院校和400多个科研机构,居民中受过高等教育的占42%,是个名副其实的教育之都。50年代大量中国学生留学的圣彼得堡国立技术大学、俄罗斯国立师范大学、圣彼得堡国立精密机械和光学学院、圣彼得堡电工大学、门捷列夫工作过的圣彼得堡国立工艺学院、欧洲十大著名医科大学之一的巴甫洛夫医科大学、米奇尼科夫医学院等都是历史悠久的一流大学。

涅瓦河北岸的一座淡蓝色建筑,因为楼上建有高高的天文台而特别显眼,这是彼得大帝下令建造的人类学民族学博物馆,是俄罗斯最早的博物馆。去过了那么多博物馆,但是还从没接触过这类型的,据说彼得大帝曾投入巨资收集巨人、畸形儿等人体标本收藏在这里,看来这位目标远大的帝王,不仅有着异于常人的胸怀,还有着异于常人的兴趣。

圣彼得堡的博物馆多达264个,我们前面介绍过的冬宫、夏宫、叶卡捷琳娜宫、斯莫尔尼宫、彼得保罗要塞、伊萨基耶夫教堂如今都已辟为博物馆。听说还有面包博物馆、木偶博物馆、扑克牌博物馆,真是“世界有多奇妙,看看博物馆就知道”。

有人说圣彼得堡从建城的那天起便充满了奇迹,我以为那是因为它的街道上行走着俄国最不寻常的人——不朽的艺术丰碑普希金、“疯癫”的讲故事能手果戈里、睿智的小说家陀思妥耶夫斯基、现实主义艺术大师屠格涅夫和契诃夫、无产阶级奠基人高尔基,这些熠熠生辉的文学巨星闪耀着圣彼得堡璀璨的星空。都说俄罗斯人酷爱读书,圣彼得堡有2000多个图书馆,这个数字足以说明问题了。无论是爱读书催生了文学巨匠,还是文学巨匠引领了风向标,不容置疑的是圣彼得堡是俄罗斯当之无愧的文化中心。

艺术之城

俄罗斯族是个热爱艺术的民族,这一点从圣彼得堡街头散落的大大小小的剧院便能体现出来。尽管不认识字,但从建筑外观和广告牌还是能看出来,比如马林斯基剧院便是在毫无预期的状态下看见的,等端起相机,剧院最美的一面已经过去了。

马林斯基剧院起源于1783年,直到现在依然是俄罗斯首屈一指的歌剧、芭蕾剧院,两个多世纪以来,世界各国的艺术家、表演学派创始人、歌手、舞者们都以登上这个舞台为荣,欧洲古典主义音乐作曲家莫扎特、意大利伟大作曲家罗西尼都曾在这里一展才华,俄罗斯本土的许多艺术家更是将这里作为终身舞台。我们熟知的柴可夫斯基的《天鹅湖》《睡美人》《胡桃夹子》都首演于此,使得世界芭蕾中心从法国转移到俄罗斯,成为世界芭蕾史上占有重要地位的俄罗斯芭蕾学派诞生和发展之地。

我们前面提到了圣彼得堡的教育,其实在圣彼得堡还有许多艺术类院校,其中不乏世界名校,比如与奥地利维也纳音乐学院齐名的圣彼得堡国立音乐学院,享誉世界的音乐家柴可夫斯基便是学校的骄傲,还有肖斯塔科维奇和米亚斯科夫斯基也是学校的骄傲;瓦冈诺娃俄罗斯芭蕾学院是世界一流的芭蕾舞学校,培养出了芭蕾大师乌兰诺娃、巴甫洛娃、纽里耶夫和巴里什尼科夫。

还有一所不得不提的艺术院校是列宾美术学院,也在瓦西里岛,紧临缅希科夫宫,过去是皇家美术学院,很气派。

列宾学院的骄傲自然是列宾了,这位十九世纪后期伟大的批判现实主义画家,创作了大量的历史画和肖像画,最广为人知的代表作就是《伏尔加河上的纤夫》。

与列宾同时代的画家苏里科夫、克拉姆斯柯依也曾就读于列宾美术学院,都是巡回展览画派的代表人物。

除了本国画家的作品,在圣彼得堡也可以欣赏到其它国家的画作,仅艾尔米塔什博物馆就收藏了15800多幅,从最古老的圣像画,到现代绘画作品,应有尽有,达·芬奇的两幅《圣母像》、拉斐尔的《圣母圣子图》、伦勃朗的《浪子回头》,还有提香、鲁本斯、雷诺阿等人的作品,都是最珍贵不过的。

上面提到的歌剧、芭蕾、绘画是需要进入场馆参观的,但有一种艺术在圣彼得堡的街头便能看到,那就是雕塑。俄罗斯人将自己崇拜的英雄、喜爱的艺术家和作家做成雕塑,树立在公园、广场等地方,以供人们瞻仰。在我们入住的酒店门口,就树立着俄国革命家、哲学家、作家、批评家、人本主义的代表人物——车尔尼雪夫斯基的雕塑。

十二月党人广场矗立着一尊青铜骑士像,骏马腾跃而起,骑士神情坚定,目光炯炯,马后蹄踩着一条毒蛇,象征被打败的敌人。青铜骑士是叶卡捷琳娜二世女皇为纪念伟大的彼得大帝而建的,所表达的是彼得大帝冲破重重阻力,在沼泽地上建起了美丽的圣彼得堡,打开了面向欧洲的窗口,带领落后、封建、贫穷的俄罗斯走向了繁荣。雕塑由法国著名雕塑家法尔科耐建造,不用从艺术的角度,就用我们凡人的眼光看,它的任何一面都堪称精妙。“青铜骑士”的称谓来自普希金的同名叙事诗。“罗曼诺夫王朝的两位最伟大的帝王+著名雕塑家+俄罗斯文学之父”的组合,注定了青铜骑士的不凡,它无疑是圣彼得堡的又一地标。普希金的《青铜骑士》,我们不妨从百度来一读。

圣彼得堡的雕塑真是多到数不清,门楣、屋顶、梁柱、墙壁随处可见,走在这样的街头,就像漫步在艺术殿堂,美不胜收。

革命之城

冬宫南侧呈半圆形的黄色三层建筑与冬宫合围起一个面积5万平米的广场,这便是冬宫广场。广场除了中央的一根红色纪念柱别无其它建筑。纪念柱通高47.5米,中心部分由一整块红色花岗岩雕凿而成,直径约4米,重达600吨,因为广场宽敞宏阔,纪念柱尤其显得宏伟高大。然而更令人称奇的是,这么宏大的纪念柱却没有地基,石柱、底座和顶端的青铜雕像之间也未用任何方式固定,完全靠重力保持不倒,这就是著名的亚历山大纪念柱。据说纪念柱刚建好时,当地人都不敢在冬宫广场逗留,尤其是大风天气,怕柱子跌倒被砸伤。事实是,180多年过去了,柱子依然笔直地屹立在广场上。

亚历山大纪念柱是为纪念1812年反抗拿破仑战争胜利而建造的,顶端是一尊手持十字架的天使雕像,天使脚下踩着一条蛇,是战胜敌人的象征。

广场南侧半圆形的建筑——旧参谋总部大楼长580米,雄伟如城墙。中间凯旋门上建有驱驾战马战车的胜利女神像,也是为纪念反抗拿破仑战争胜利而建造的。

在涅瓦河与大涅瓦河分流处,有一艘灰绿色大船依靠在那里,它就是炮轰冬宫、打响十月革命第一炮的阿芙乐尔号巡洋舰。“阿芙乐尔”意为“黎明”或“曙光”,在罗马神话里,“阿芙乐尔”是司晨女神,它唤醒人们,送来曙光。

1917年11月7日,巡洋舰上的全体官兵按照革命军事委员会的命令,将舰开到尼古拉耶夫桥。上午10时,列宁以革命军事委员会的名义起草了《告俄国公民书》,在阿芙乐尔号巡洋舰上向全国广播。晚上9时45分,阿芙乐尔号按照信号,向冬宫发射了第一炮,揭开了伟大的十月社会主义革命的序幕。十月革命推翻了克伦斯基领导的资产阶级临时政府,建立了苏维埃政权,开创了人类历史的新纪元,也为世界各国无产阶级革命、殖民地和半殖民地的民族解放运动开辟了胜利前进的道路。

卫国战争中,阿芙乐尔号巡洋舰上九门大炮被拆下部署在城市外围,留在舰上的水兵们,用留下的一门主炮积极作战,最终自沉于港湾中,战后被打捞出来。1944年巡洋舰被修复,1948年作为军舰博物馆,永远地固定在涅瓦河上。

说到卫国战争,圣彼得堡(当时叫列宁格勒)遭受的损失最惨重,在872天的围攻和封锁中,它孤立无援,几乎弹尽粮绝,但是经过列宁格勒军民的殊死抵抗,列宁格勒保卫战最终取得胜利。

在这场战争中,数以百万计的战士和平民丧生,无数历史建筑被摧毁或严重受损。战后修复时,伊萨基耶夫教堂门外的大理石柱上的几处弹痕没有修补,旁边挂着一块铜牌,上写:“这是在1941年——1944年,德国法西斯发射的148478发炮弹中其中一发留下的罪证。”

为了保护建筑和艺术品,圣彼得堡人民想尽了一切办法。许多博物馆在轰炸前转移了藏品,未来得及转移和不方便转移的藏品,被隐藏起来或埋到地下。俄罗斯博物馆就将大型雕塑《安娜·伊万诺夫娜》涂上厚厚的油脂,用毛毡密封起来,藏到地底。夏宫则将雕塑装进箱子里,藏到喷泉的隧道里。

还有许多教堂的金色穹顶被涂上了防护性灰色油漆,伊萨基耶夫教堂的金色大圆顶正是因为这种出色的伪装,才让敌军的轰炸机对它“视若无睹”,因此躲过轰炸。

也有的宫殿和教堂改成了临时避难所、战地医院或仓库。冬宫的地下室被改造成了防空洞,工作人员和家人住在里面,不分昼夜轮班值守。而美丽的滴血大教堂被当成蔬菜仓库,因此得名“马铃薯救世主教堂”。

正是千千万万英雄的圣彼得堡人民用自己的勇气、意志和信心守护和保卫了自己的城市,为圣彼得堡赢得了“英雄城”的称号。

现代之城

各位是不是以为圣彼得堡只有那些古典的建筑呢?错!在圣彼得堡市外围,也有新式建筑,乘船游到小涅瓦河的下游段,就看到了新建筑,有的正在施工,楼层高了,样式也简单了,观赏性大打折扣。桥也高大了起来,长到不能一次收进镜头里。

一路见到了两个体育场,一个彼得罗夫斯基体育场,一个圣彼得堡体育场。前者带有苏联时期的味道,曾是俄罗斯足球超级联赛球队圣彼得堡泽尼特足球俱乐部的主场,举办过1980年夏季奥运会;后者2017年才建成,仿佛一艘飞船落在芬兰岸边,承办了2018年俄罗斯世界杯的部分赛事。

早在参观夏宫时,遥望对岸,海天相接之处,一座高楼拔地而起,高耸入云,甚是惊艳,这是欧洲新晋第一高楼——462米的拉赫塔中心。

乘船到小涅瓦河入海口处,拉赫塔越来越清晰,也越来越高大,每个面略微有点扭曲,螺旋上升,交汇于塔尖。如同广州的“小蛮腰”、北京的“大裤衩”一样,拉赫塔也有一个俏皮的小名,叫“小秋葵”,别说,还真像。

圣彼得堡就到这儿吧,缺憾是行程太短、体验太少,但不管怎样,来过了,还是不枉此行。纵横交错的河流,亮如白昼的夏日白夜,美若童话的冬季雪景,美轮美奂的建筑,这些名片足以使圣彼得堡被称为全世界最美丽、最迷人的城市之一,作为东西方的交汇点,相应相生的丰富文化艺术更是绝无仅有。将圣彼得堡列为一生必去一游的城市之一,我认为是不错的。