1988年,我在清徐县集义公社温李青大队下乡。并担任工作队队长。进村之后,我们工作队依靠大队党支部开展工作。党支部在工作队指导下开展生产。工作队员与全体社员劳动在一起,生活在一起。亲密相处,共同劳动。社员们高兴地说:队员社员一条心,迎接今年大丰收。全体工作队员积极参加劳动,博得了全村社员们的赞赏与爱戴。每天在社员家吃派饭,社员同志们便将村人美味可口的传统饭菜给我们吃。清早是粥儿拌汤,中午是白面擀尖尖,晚上是稀饭擦酥饼。当时,举国上下将毛主席著作《为人民服务》、《纪念白求恩》和《愚公移山》,亲切地称作《老三篇》。社员们便将经常给我们吃的饭菜,打趣地称作“老三顿。”至今回想起来,仍然十分愉快。

当时,党的十一届三中全会尚未召开,改革开放尚未起步。社员们的生活仍然困难。全年发放的口粮为每人每年380斤原粮。粗粮有限,细粮缺少。社员们每年秋季分了口粮,到春节之后,粮食就很紧张了。多半是依靠大队发放借粮来维持生活。社员们给我们吃以小米、白面为主的饭菜,条件还是不具备的。但出于对工作队员们积极劳动的一种感恩与关爱,社员们就去大队借粮,党支部也尽量满足社员们借粮的要求。我们工作队全体同志们,对社员们为我们吃这样的“老三顿。”深深地感到不安。于是,在田间劳动时,与社员们亲切交谈。语重心长地劝说社员同志们,不要一味地给我们吃社员并不富裕的“老三顿”。有时心情沉重地说:克服困难给我们吃“老三顿”,我们于心不忍呀!

但是,说归说,到饭的时候,仍然是队员们并不心安理得的“老三顿。”队员们在吃饭的同时,便尽力地抢着干家务活儿。掏猪圈,担水,喂鸡鸭,帮助年青社员看孩子……奏响了一曲曲队员社员共鸣曲。

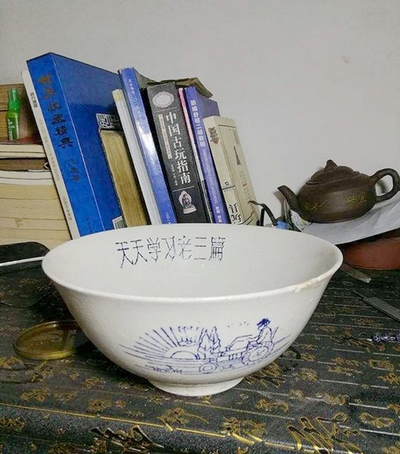

我们清徐县的集义公社是一个产粮区。老百姓生活习惯中,多吃以粮食为主的饭菜。粥儿拌汤,那粥儿是用最新鲜的小米制作的。而且水与米的比例,米多水少。做出的粥儿是很干而硬的。为的是劳动起来,耐饿,能多出活儿。拌汤一是为了调味,二是为了好下饭。中午的白面擀尖尖,用的是当年新鲜的小麦碾制的白面。筋道味香耐消化。一般好劳力一顿饭,至少也要吃一斤面的擀尖尖。好后生一顿吃二斤面的,也并不稀奇。一碗白白细长的面条上面,再浇上红红的西红柿和绿色发亮的豆角丝或黄瓜丝等新鲜蔬菜,再就上一截大葱或两三瓣大蒜,真是吃多少也不觉得饱。晚上的擦拭酥饼,也是集义地区特有的美食。将锅里倒上适量的食用油,烧热之后,里面倒上白面。将白面用油炒至金黄色散发出一种特有的香味,称为油酥面。之后,再将和好的雪白且细软的白面块擀为薄片,里面撒上炒好的油酥面。卷起来之后,切为小季子。用手揉成小圆球之后,擀为圆饼状,上铁鏊上烤熟。这种擦酥饼,吃起来香味四溢,用手剥一层一层,感觉比城市里的糕点一点也不差。吃上这样的擦酥饼,再喝上一大碗稀饭,真是绝配。社员们劳动上一天,再吃上这样的“老三顿”,真是芝麻开花节节高,在当时只是一种奢望。

那年,由于我们工作队与村党支部配合默契,全体工作队员与本村社员的努力劳动,全村五千亩土地,共生产粮食五百万斤。我们又恢复了村办砖窑和大队缝纫组,增加了收入。全村社员的工分值,由上一年度的二角三分四厘,提高到二元四角。全村社员的借粮全部免除,生活有了显著的提高。我们工作队,也被县委评为先进单位。