清代之前,清源县广泛流传“清源八景”许多文人墨客为八景吟诗作画。在清顺治《清源县志》中,就有“清源八景”,为:汾河晚渡,净梵晨钟、中隐环青、平泉碧流、陶唐古迹、里克遗祠、白石云松、青堆烟草。明进士邑人王福曾有八景律诗,赞美八景风光。

清顺治清源知县和羹也对八景诗有七言绝句诗赞美,后他又新增另外八景,为:东湖夜月、西岭香岩、别墅池塘、讲堂琴韵、平恋积翠、上净西凉、山寺槐荫、长堤柳浪。也作有八景七绝诗留世。后人把早已流传的八景称之谓“前八景”,把和公后增的八景称“后八景”,清源古八景前后有十六景。

清光绪七年(1881),知县王勋祥住持,由清源举人王效尊主编《清源乡志》时,把《清源县志》的前八景,和和公新增的后八景,经过综合精选出八景,其中选前八景中的六景,选后八景中的二景,融合成新八景,为:汾河晚渡、中隐环青、平泉碧流、陶唐古迹、白石云松、青堆烟草、东湖夜月、西岭香岩。此八景一直在民间广为流传。

一、汾河晚渡

清源古城东,汾河由北向南纵贯县境,古代汾河水流充沛,河上无固定桥梁,两岸来往行人主要靠划木船摆渡。东、西木庄之间的渡口古称来阳渡口,是沟通清源、徐沟、榆次、太谷之间的通街要道,来往繁多,十分繁忙,特别是夕阳西下,暮色黄昏之际,更是过客匆匆,舟师喋喋,车马喧喧,桨木汩汩,形成一道有声有色暮色苍茫的美丽景线,被誉为“汾河晚渡”。清顺治时清源知县和羹有诗曰:

汾河不断水常流,车马喧填古渡头。

过景西临争放缆,不知何处问归休。

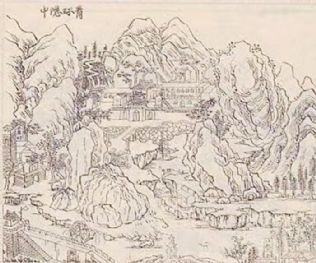

二、中隐环青

清源古县城北有中隐山,山中有古刹名清泉寺,中隐山景致秀丽,清泉寺处于群山环抱之中,青山绿水,交相辉映,寺内花木甚多,清泉滴滴,九莲洞冬暖夏凉,是历代文人雅士读书修养,消夏避暑之胜境,被列为八景之一。知县和羹有诗曰:

招提四面锁苍峦,云去云来绕戒坛。

肥遁不须劳举爨,参差喇柏可三餐。

三、平泉流碧

清源古城西北约五里的平泉村有不老泉,泉水自山麓平地涌出,水清如镜,此水也称清源水,古代时水量很大,泉水流成一条河流,名清源河,可灌溉清源城周围良田,清源且因此泉而得名。不老泉水为温泉水,冬季水温可达几十度,泉过可见蒸气热气腾腾。为清源古八景之一。知县和公有诗曰:

一泓澄澈古今流,缕析条分满绿畴。

若得蜕鸣随处是,宁烦司牧代民忧。

四、陶唐古迹

位于古县城东南15公里处的尧城村有尧帝庙,亦称无梁殿。据史书记载,尧庙为陶唐氏族部落首领尧帝曾经住过的茅屋故址,庙后有夯土城墙残垣一段,庙西九莲洞、娘娘庙、藏经楼等建筑,为珍贵文物。清知县和公有诗曰:

梗阳东去一城图,古帝高踪此地传。

野老迄今崇庙祀,涂歌无处不尧天。

五、青堆烟草

距县城南约4公里东青堆村南300米处,有一蛮王古墓,史传为蛮王向朝廷进贡返回时病故厚葬于此。原墓规模很大,以砖石彻成,并建有地下厅室,常年有人看守。墓地冬天青草不枯,故称“青堆”,因气候变化,或有人说守墓人地下室生火取暖,一缕缕青烟在青草堆上徐徐升起,围墓缭绕而不散,成为当地一大奇观。故为八景之一。清知县和公有诗曰:

泉台顶上草苍苍,下有占风纳赆王。

莫为幽魂怀故国,骨留中土有余香。

六,东湖夜月

县城东有东湖,从古到今都为清源城三盛之一,旧时,湖边垂柳柳千株,湖内荷花花万朵。把东湖装点得分外妖娆,每当皓月当空,湖面如镜,湖映明月,实为县城一大美景。清知县和公有诗曰:

渚阁三清半有无,波光犹自漾水壶。

何时对影扁舟上,醉倒归筇倩鹤扶。

七、白石云松

距县城西10公里处白石沟的马鸣山上(今又称龙林山),有梵宇寺,古称马鬣寺,寺内古树参天,松柏常青,景色宜人,风光无限,为得天独厚的清凉避暑胜境,称为古八景之一,清知县和公有诗曰:

满河白石衬青松,日乱岭岈隐卧龙。

到处泉声催作赋,好乘双屐趁诗筇。

八、西岭香岩

于古县城西五里处东马峪村西山上,有一古寺名香岩寺,古称无梁殿,建于香岩山悬崖峭壁的半山腰中,居高临下,鸟瞰县城,极目远眺,边山与汾河谷地景物尽收眼底。寺内五龙洞旁有泉水涓涓,滴流不断。每年农历七月二十九日古庙会时,登山入寺烧香拜佛,游览观光者络绎不绝,为古县城八景之一。清知县和公有诗曰:

风入长松响洞箫,天香何处落山腰。

南能礼罢时跌坐,错认吾身到绛霄。

明清以来,历代文人墨客对清源古八景多有诗词书画留于后世,流传甚广的有明代进士王福对前古八景有八首律诗有史书记载,清代知县除和羹外,还有知县储方庆、清代举人路宜中、本县举人刘祚全、王象极等诗人对古八景有诗赞颂。只是随着岁月沧桑,斗转星移,清源古八景中有的景致已不复存在,但古八景给乡人留下的乡愁记忆是难以磨灭的。