地道战,嘿!地道战,埋伏下神兵千百万……这首抗战歌曲,我从上小学就会唱,唱百遍不烦,听百遍不厌。电影《地道战》也不知看过多少遍,看了还想看。马槽里出来了八路军打鬼子;碾盘底下枪声响,鬼子应声倒下;老钟叔在老槐树下拉响警钟;还有高传宝那熟悉的声音:“各小组注意,打一枪换一个地方,不许放空枪”……这一桩桩、一幕幕的情景,随着年岭的增长,脑海里一直抹不去。能亲眼看一看当年地道战的现场,是我多年的一个梦想。

2016年7月19日,我与老伴及女儿一家,自驾车到白洋淀游览后,在我的提议下,来到了河北省保定市清苑区的冉庄村。我们先后参观了冉庄地道战纪念馆、冉庄村公所、冉庄抗日军事指挥部和星罗棋布的掩体工事,并在导游的带领下,参观了地道,感受当年抗日军民浴血奋战的英勇精神。走进冉庄地道,就如走进了那段历史,走进了战火纷飞的岁月。1937年“七七事变”之后,日军大举南侵,采取“铁壁合围”,进行灭绝人性的“大扫荡”,实行“烧光、杀光、抢光”的三光政策,使冀中人民蒙受了巨大的战争苦难。在被逼无奈的情况下,冉庄人民在中国共产党的领导下,以其聪明才智和创造精神,巧妙地设计了各种工事和地道口。冉庄民兵利用地道优势,在抗日战争和解放战争中,配合武工队、野战军对敌作战157次,歼敌2100余名,曾荣获“地道战模范村”称号。

冉庄地道战遗址,现在仍保留着上世纪三四十年代,冀中平原村落的环境风貌,还保留着当年构筑的地道及各种作战工事。冉庄地道以十字街为中心,有东西南北4条主要干线,再由干线延伸出24条支线,全长16公里。最后形成了家家相连,村村相通,能进能退,能攻能守的地道网。地道一般距地面2米,洞内高1米至1.5米,宽0.7米至0.8米,分为作战用的军用地道和供群众隐蔽用的民用地道两种。地道内设照明油灯、指路牌,十字街口设作战指挥部、休息室,还有地下兵工厂、翻眼、陷井等多处秘密设施。

我们一行进入地道,真实感受当年地道战的场景。地道四通八达,导游一再强调不要随意走动,否则很难找到出口。开始的地道较高较宽,光线也好,走了一会儿拐了个弯,就越低越窄了。到后来只能低着头,小心翼翼地跟着前边的人走。忽然一个迎面的砖墙挡住了去路,走近一看,地道往下挖了一条“U”字型通道。据导游说,这是当年防毒气用的。我们从“U”字型通道上来,在弯弯曲曲的地道中穿行,路过了几处用木板盖着的陷井,也不时看到侧面有一些连结着的通道。走了大约40多分钟后,我们从一户人家住房里的出口鱼贯而出。往左行,沿途所见老乡墙壁上还保留着“打倒日本帝国主义”、“誓死不做亡国奴”等宣传标语。

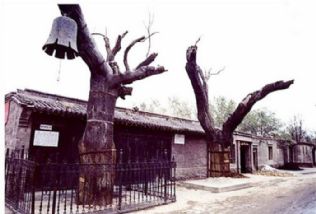

继续前行,远远就望见了《地道战》中的那棵老槐树和那口大铁钟,老钟叔的高大形像一下子涌现在我脑海里,一种亲切感油然而生。导游告诉我们,当年的大钟早已化成铁水,做成地雷用了,这是后来人们根据原样,重新制作的挂了上去。在老槐树旁边的一座房子里,导游让我们看了当年作药铺的一个地道口。这是用粘合在一起的地砖制作的一个地道口,平时可以用柜台盖住,一旦用时就可以脱身。在街道的北边,也是一个沿街的院子里,导游让我们看了用马槽作掩护挖得地道,槽底木板可以抽动,下边就是地道口。我们还参观了用锅台、土炕做得地道口,院子里的真假枪眼等,真是大开了眼界!

冉庄地道战纪念馆展厅,建成于1959年8月,占地面积980平方米。以“抗战奇观,地下长城”为主题,以地道的形成、发展、完善及在抗日斗争中发挥的特殊作用为主线,以冉庄地道战为重点,向人们展示了冀中地道战波澜壮阔的斗争史,颂扬了中国人民众志成城,不屈不挠的斗争精神。馆内珍藏着431件宝贵文物,主要有挖地道使用过的镐、铁锨、辘轳和照明灯;民兵集合、作战使用过的铜锣、军号、牛角号;地下兵工厂制作的土枪、土炮、子弹及使用过的工具;烈士遗物、遗诗、资料、照片、奖旗;支前使用过的纺车、织布机及运输工具小推车、救护伤员的担架。还有大量的照片、图表、雕塑等。

1961年3月,冉庄地道战遗址被国家定为全国首批重点文物保护单位;1995年1月,被共青团中央确定为全国青少年教育基地,曾任总书记的江泽民为基地题写了牌匾;1997年6月,被中宣部列为全国百个爱国主义教育基地之一。从建馆至今,冉庄每年都要接待数十万国内外参观者。聂荣臻元帅、杨成武将军、吕正操司令员、张爱萍、孙毅等许多革命前辈及国家领导人,先后为冉庄地道战遗址和纪念馆题词。许多影视片如《烈火金刚》、《敌后武工队》、《平原游击队》、《模范边区晋察冀》、《平原诗篇》等都曾在此拍摄。

告别冉庄,我的思绪依然激荡在那个战火纷飞的年代,久久不能平息。我的耳畔仿佛回想着一个声音:牢记历史,珍爱和平,创造未来!