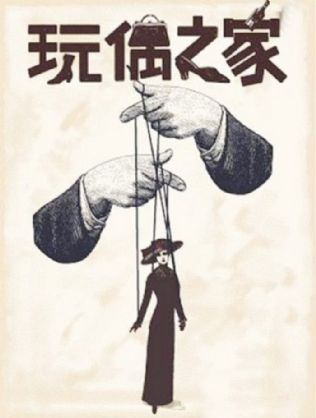

《玩偶之家》写于1879年,它通过海尔茂与娜拉夫妻之间的矛盾冲突,描写了女主人公娜拉从信赖丈夫到与丈夫决裂,最后终于脱离“玩偶”家庭的自我觉醒的过程,深刻揭露了资本主义社会的丑恶,热情歌颂了妇女的解放。作品从家庭夫妇之间的矛盾冲突来揭示社会矛盾,对娜拉和海尔茂的不同性格,可淋漓尽致地体现在作品之中。

一、女性阶级地位

娜拉是个具有资产阶级民主思想倾向的妇女形象。她出身在一个中小资产阶级家庭里,她的父亲并不富裕“钱一到手,不知怎么又从手指缝里漏出去了”。这种家庭环境,无疑对娜拉的成长有一定的影响。娜拉受过资产阶级学校的教育,善歌善舞,天真烂漫,容易满足于个人小天地里的幸福生活,有许多不切实际的幻想。她不同于大资产阶级的妇人、小姐,追求不劳而获的靡烂生活,她不希望过寄生虫的生活。娜拉的这种不厌工作,乐观知足,热爱生活的性格,同她的家庭出身是有密切关系的,她同情社会上的受害者、不幸者。对阮克医生的不幸,娜拉伸出友谊之手,表示深切的同情。

其实娜拉身上更为可贵的品质是倔强,不肯向恶势力屈服。从外表看,人们以为她是个无忧无虑的人,其实这是误会。她对林丹太太说:“你们都以为在这烦恼世界里,我没经过什么烦恼事?”实际她也有“烦恼事”,如家庭经济困难,要借钱为丈夫治病,借了钱要想尽办法还债等等,但她从不垂头丧气,还是很积极、乐观。债主柯洛克斯太利用她的借据上的假签字,对她进行威胁、恐吓,她没有丝毫软弱的表现。为了救丈夫的命去借债,债主威逼她,她仍然不把事情告诉丈夫,自己坚定地准备承担一切责任,为了保全丈夫的名誉,甚至决定自杀,所有这些都是娜拉倔强性格的表现。娜拉这种坚强不屈的精神正是她最终同海尔茂决裂,脱离“玩偶家庭”的性格基础。

二、女性思想成长

娜拉毅然决然地同海尔茂决裂,更主要的是有她的思想基础。现实生活教育了她,使她不仅认清了海尔茂的丑恶灵魂,而且也认识了现实社会的不合理。娜拉对资本主义社会的教育、道德、宗教、法律等问题的看法,跟一般资产阶级如海尔茂的见解是不相同的。所谓“醒悟”后的娜拉,对资本主义社会持敌视态度。当海尔茂说她“你不了解咱们的社会”时,她激昂地回答说:“究竟是社会正确还是我正确!”“我知道大多数人赞成你的话,并且书本里也这么说。可是从今以后我不能相信大多数人的话,也不能一味相信书本里的话。”对于资本主义社会的法律,娜拉深受其害,更是深恶痛绝。“国家的法律跟我心里想的不一样我不信世界上有这种不讲理的法律。”娜拉的言语显示了她是一个具有民主思想倾向的妇女,她同海尔茂决裂的行动是她用民主思想进行反抗的必然结果。其实仔细思考,通过塑造娜拉这一鲜明的妇女形象,主要是表达了中小资产阶级妇女要求自由独立,维护人格尊严等思想愿望,并对现存的资本主义制度表现了某种程度的怀疑、否定和批判。

易卜生通过海尔茂这个反面形象,批判了资本主义社会里婚姻、家庭的虚伪,以及伦理道德和法律宗教的不合理性,揭露了资产阶级的丑恶。网上资料考证,在他的《社会支柱》一剧中有一句名言:“道德衬衣有一股霉味——好像死人穿的寿衣。”

三、激进历史意义

娜拉的出走,具有重大的历史进步意义。但是,仔细思考,在当时特定的社会历史条件下,她的这一行动又是不可能取得真正的成功。由于阶级、社会、环境的局限,易卜生不能,也不可能为他们思索的人生问题得出正确的结论,为妇女的彻底解放找到一条正确的道路。所以娜拉虽然离开了海尔茂的“玩偶之家”,但是却逃脱不出那个制造“玩偶之家”的、不自由的、黑暗的社会。正如鲁迅先生所说:“从事理上推想起来,娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。因为如果是一匹小鸟,则笼子里固然不自由,而一出笼门,外面便又有鹰,有猫,以及别的什么东西之类;倘使已经关得麻痹了翅子,忘却了飞翔,也诚然是无路可走。还有一条,就是饿死了,但饿死已经离开了生活,更无所谓问题,所以也不是什么路。”但是,我们能通过易卜生的这部作品,在展现生活和揭示人物命运的过程中,能够以发自内心的力量,把他所思索的人生问题深深地打入我们心里,能通过他的这部作品引发我们的一些思考和理解,让我们在回味中咀嚼其中的含义,思考和探索这些问题,这点我认为是受益无穷的。

其实在读完《皮格马利翁》这部作品,给我最大的感受最直观的就是丽莎这个女主的人物线的转变,其实整个剧本对丽莎这个人物的塑造其实也是很成功的。在第一幕中,丽莎是一个穿着非常破旧,衣衫褴褛并且有十分浓重的乡村口音的卖花女。但是,你仔细观察,不论是与人交谈卖花,还是与初次相遇的希金斯争论,这个时候的丽莎反而是最真实,最自在,最随性的了。因为丽莎此时的生活不受任何人的影响,不受任何生活条框的约束,虽然在社会底层漂泊无定,可能温饱也是问题,但是自己却是自由的,也并没有感觉自己周围充斥谎言与矛盾。但是,再后来,丽莎找到希金斯并要学习贵族上流语调时,看似时丽莎的一种自我进步,有人也称此为丽莎的自我救赎,而我却为此时的丽莎感到可怜。因为在我认为,丽莎能有如此举动,完全是因为与希金斯初次见面时,她听到希金斯说如果一个人改变了语调行为,可以做许多原先不能做到的事,好比此时自己在四处奔波卖花,如果能提升气质语调,自己可以开个花店。也正是因为当时希金斯的一番话,让处于社会底层的丽莎动了心。虽然不确定当时希金斯的动机,但也勉强算是一种“引诱”。而当丽莎说明一切,希金斯由最初的态度坚决再到最后的松口答应,仔细分析,其实并不是出于善良,对丽莎的帮助与同情,更多的只是一种实验心态,将丽莎当作一种工具,一种实验对象,在自己的操作之下,看看会发生怎样的变化。在我看来,希金斯完全是利用了丽莎的善良与憧憬来进行自我征服欲和挑战欲的满足。慢慢的,当丽莎逐渐熟练了上层的生活方式并习惯了现在的思维模式,丽莎矛盾迷茫了。自己被上层贵族追求,被聚会上的人们猜测是别国公主,收获众人欣赏的目光,可当这一切暗淡无光的时候,回到家中时,看到希金斯与好友两人正为别人没有识破的愚蠢而嘲笑时,丽莎慢慢发现,自己其实在他们心中的形象与地位依旧是个卖花女,自己现在所收获的和自己起初想要的并不一样。于是,丽莎渐渐自我觉醒了。

其实,奥德赛的原故事对雕像变成的少女性格描述是很少的,萧伯纳创造的的《卖花女》有意对原故事进行改编,设置了一个开放式的结局,但我认为这其实是萧伯纳对当时社会的父权制观念的一种挑战与冲击。

根据了解查证,萧伯纳是西方女性主义运动的著名倡导者,他一反维多利亚时期“男人是猎手.女人是猎物”的传统观点旗帜,鲜明地提倡男女应该享有平等的地位,支持妇女经济独立提倡妇女在社会中发挥积极的作用。他所领导的社会主义改良团体“费边社”甚至还倡导支付家庭妇女们从事家务的报酬。所以在剧中伊莉莎会选择离开希金斯便是最自然的事情。通过这一结局的安排萧伯纳的女权主义思想得以清晰地体现。希金斯教授作为剧中的男主角。以往评论多把他作为ー个爱上自己作品”但不善表达自己感情、行为怪癖但不失可爱的学者来看,对这一人物的深入分析较少,其实在女性主义视角下希金斯教授是当时社会环境下典型的男权主义者。在剧中希金斯热爱他所研究的语言事业,几乎将所有时间都花在研究上,似乎除了研究语音,他再也没什么其他的兴趣爱好了。尽管作为一个语音学教授,他能辨听出细微的语音差异。但是他对女性了解甚少。在剧中他对伊莉莎、他的管家皮尔斯夫人甚至他的母亲态度都异常粗暴。他对待女性的这种行为并非是无意为之而是他的内心女性观的真实反映和体现。

当然,就女权主义或是女性意识觉醒来说,很多人拿《玩偶之家》的娜拉和丽莎做以比较,其实在我看来,如果从女性觉醒方面说,没有可比之处,因为环境遭遇不同,两个女性会做以怎样的反应,我们也并不了解。但是在大家眼中,好像两者都是对自己进行了思考,对女性地位有控诉。在我看来,娜拉不过是在丈夫和家庭的冲击下,难以接受现实,个人认为她对自己,对家庭并未有深刻的了解与思考。就像鲁迅先生所说,娜拉的结局不过是堕落或者回家。而丽莎,她则是真正亲身经历了自己由最底层到上层的变化,不仅地位上,在思想上,自己也一步步在变化,以至于在不断思考中,感觉到现实的压抑与残酷,这种残酷不是生活艰难,而是一种思想折磨。她对自己的深思过后,自己真正清楚了自己想要什么,所以最后毅然留下希金斯一人,奋然离去。至于她的结局到底怎样,我们其实不必思考太多,就像作者本身意图,他也不会希望两人最后会走到一起。因为丽莎在思考之后,她应该会明白自己真正的感受,真正的去生活。

西安建筑科技大学大三学生