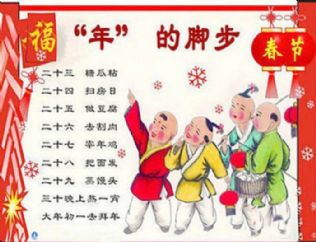

“二十三糖瓜粘;二十四扫房子;二十五磨豆腐;二十六炖大肉;二十七宰公鸡;二十八把面发;二十九蒸馒头;三十晚上熬一宿,大年初一扭一扭!”春节将近,这首耳熟能详的童谣便又开始提上日程。春草夏蝉,每年它们都会如期而至,似乎万物冥冥中自有约定,就像一种默契的使命,这首童谣属于年前特定的时间段。我亦如此,童谣一响起,我的记忆便被那些连续的片段所充斥,然后在我的脑海里一遍遍地辗转循环。年前那些关于吃的记忆终究是我生命里无法剥离的片段。那些最甜,最隆重,最漂亮的吃食,一个个前赴后继地呈现在我的眼前。

最甜的吃食当属腊月二十三的糖瓜,小年一到,我的馋嘴早已禁受不住糖瓜的诱惑,我会捧着白胖胖的糖瓜,像进行一场庄严隆重的仪式,然后伸长了舌头舔,看着一颗糖就慢慢的变小,最后伴随着口腔的温度滑入我的胃里。后来才知道,甜的味蕾是在舌尖,而那时候的我只是想着慢些吃,让那种喜悦感更持久。相对于我的馋嘴,母亲则是不停地嘱咐,怕那可恶的蚜虫钻进我易被侵蚀的乳牙。当然,少不了,在那灶神面前摆上花式繁多的甜食,双手合十,跪拜,为全家人祈福。

最隆重的便是杀年猪、备肉食了。杀年猪是最热闹的,那时候好几个颇有燕赵之风的大汉会轮流给村里杀猪,于是,那个巴掌大的小村庄便会传出一连串的震耳欲聋的杀猪声,然后在冬雪的陪伴下声音慢慢变远变轻,最后悄无声息,碾作尘泥。杀猪程序完成后,那便是母亲的忙活啦,母亲先把东西分门别类,猪下水,猪排骨,五花肉,里脊肉,一式一样都有各自做法。父亲支起一口大锅,先熬一锅浓浓的排骨汤,和一锅卤汤,随后猪大肠被母亲做成好吃的腊肠,个大味美的猪肝留下来给眼睛不好使的奶奶。其他的肉类也依次做成了丸

子、腊肉,红烧肉,小酥肉。放到自

家“天然的冰箱”南面的屋子,等

着过年时大宴宾客。随后的几天,

全家乃至全村人都沉浸在肉的香

味里,然后不断地沉淀上年的味

道,那种满足在“烹羊宰牛且为

乐,会须一饮三百杯”的酒味里不

断地发酵,变浓。然后我被年的染

缸不断地泡得酥软,变成了幸福

的模样。

过年当然少不了最漂亮的吃

食花馍,也少不了农家自己磨的

雪白的面粉,离不开母亲灵巧的双手。清晨一大早,母亲便开始准备剪刀、竹签、食用色素、红枣等必备材料。随后就把事先放在农家土灶上发酵好的面粉放入碱面揉来揉去,直到那面团均匀光滑发亮。然后这些面团在母亲的手中摇身一变成一个个各式各样的花馍,有象征一年团团圆圆的“团圆花馍”,有镇守粮仓的“盘神”,也有给财神爷准备的“贡品花馍”,一个个白白胖胖,栩栩如生。这时别忘了我的父亲,他可不能闲着,他得在外面劈柴,把炉火烧得旺旺的,那淘气的火苗直往外扑着、跑着、追着、赶着。这时的我也有用武之地,眼尖的我,柴火棍一掉出炉膛我就赶紧往里面塞。那是为了锅里的水快点开,总会把炉膛塞得满满的,然后炝成一个大花猫。又在母亲的笑声和叮嘱中抽出那一段段一端刚被烤焦的木柴棍。水煮沸后,母亲把精心做好的花馍放到笼屉里蒸,大约二十分钟后,那些面团便一个个胖嘟嘟咧嘴笑了,最后一步,需要我压轴啦,在母亲的指导下,每一个花馍都被我涂点上红点。就这样,花馍在一家人的忙碌和快乐中做好了。

年越来越近,向我召唤,向那边朴实厚重的土地隆重的宣告。我庆幸记得我是那个馋嘴的孩童,扎着马尾辫,提着红灯笼,在夜里不断向乡村的巷子里传播着年的记忆。

新年伊始,鞭炮声响了。那些关于吃的记忆在鞭炮的催促中如同父亲马蹄哒哒的车缓缓的如期而至,再一次撞开了我记忆之匣。我不断地咽着口水,不断地沉浸在吃的岁月里。在时间的罅隙里找一席之地安坐,找一支笔,写下一首小诗:

那时候我怕

我的莽撞或早或晚推开年的大门

所以我保持迎春花的虔诚的姿势亘久不变

滴答滴答新年的钟声近了

你听到了吗?