岁岁年年,平凡的轮回。时光犹如一位客气又无情的友人在你面前微笑地走过。朝花暮日,风景依旧;春去秋来,似水流年。一天天,一年年,岁月像风一样,在我们的指尖不经意间流走,但总有一些经历会沉淀下来,成为一段段不能忘怀的青春记忆。

啜希忱老师是我少年时体校的乒乓球教练。作为师生我们共同度过了三四年的时间,但相互间的关系却绵延了近四十年。我们彼此相互了解,有很深的师生情义。

啜老师兴趣广泛,笔耕不辍,屡有佳作问世。最近,啜老师的又一本新作即将面世,他专门打来电话,要我写点东西。写什么呢?我一时没了主意。晚上躺在床上,四十年前的体校生活像过电影似的一幕幕在眼前浮现,对啜老师点点滴滴的记忆一片片地洇开。夜色中愈加清晰,往事历历在目,恍如昨日……

我进入体校打球,已是十岁以后的事了,不算小也不算早。体校的成立,对我们这些喜欢打球的人来说,真是件大好事大喜事。一批兴趣爱好相同的人聚在了一起,有了良好的训练场所,有了专门的教练,不论教练还是队员,大家那个高兴劲就别提了。我记忆深刻的是,从一开始啜老师就将他的训练目标明确传达给了大家,简单概括就是两句话六个字,出成绩,出人才。大家信心饱满,目标明确,训练刻苦。记得啜老师那时评价一个队员球打得好不好,努力不努力,常挂在嘴边的一句话就是有没有前途。他甚至宣布了一项鼓舞人心的计划,列明了几年内向市体校、省体校、国家队输送人才的具体目标。我还记得当时定的向国家队输送的目标是一名。自己虽然不是成绩最好的队员,但依然暗自努力,梦想着有朝一日能打进国家队。但时间不长,经过一段严格的训练之后,我们很快便一个个灰心起来,大家越练越感觉啜老师定的这些目标离我们不是越来越近,而是越来越远了。现在想来,当时的目标也许定得是有些高了,我们毕竟是一个成立时间很短的体校,大家基础差起点低,而且因为年幼,心理承受能力差,短时间里成绩一下出不来,对大家心理上是一个不小的打击,一些队员就是在那个阶段放弃了打球,离开了体校。我虽然始终没有放弃,但随着时间的推移,进国家队进专业队的想法逐渐也自我放弃了。据说后来是有一位女生进入了省队,但不过那时我早已离队,对其已不甚了解。但果真如此的话,我心里也可聊以自慰——啜老师在我们身上的心血总算没有白费。

记忆深刻的一件事,是有一年啜老师到北京观摩第四届全运会。现在开全运会,除圈内人真没有多少人关注。那时可不一样。当时人们文化生活贫乏,四届全运会的召开吸引了国人的目光,尤其对我们这些“搞体育”的人更是一件大事。啜老师公派要到北京观看全运会了,我们奔走相告。到北京,看全运,那在当时可是一件让教练高兴,我们队员兴奋的大事。不夸张地说,那时人们去趟北京比现在出趟国还让人羡慕。啜老师是个热心人,左邻右舍,同事朋友,他见人便告自己要去北京,问人家有什么要捎买的东西。人们也都不客气,这个要这那个要那。我还记得啜老师把人们要买的东西都记在了一个小本子上,密密麻麻的记了许多页,大都是些零零碎碎的小东西。是啊,以那时人们的工资收入,谁又能买得起什么值钱的东西呢。当时我心里还替啜老师发愁,那么多东西可怎么买呀!可啜老师不仅热心而且细心,等他从北京回来,一桩桩一件件,分门别类,有条不紊,几乎满足了所有人的心愿。

啜老师回来后给我们讲了哪些全运会上的赛事,现在一件也记不得了。倒是当时他给我们讲的购物经历让人印象深刻。他在偌大的北京城到处寻觅,哪一件东西是跑了多少家商店才找到的,哪一件东西是实在找不到,准备放弃时才突然发现的,我第一次从他口中听到踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫这句成语。他绘声绘色的讲述让我们像听故事一样投入,仿佛自己也置身其中,今天想来还是那么有趣,那么值得回味。

啜老师给我们这些小队员也带回了全运会的纪念徽章。徽章样式一样,颜色各异。分给我的是一枚非常稀缺的红色徽章。这枚徽章红得耀眼,十分漂亮。当时不知惹来多少人的羡慕!只要带上这枚徽章,走到哪都会引来齐刷刷的目光,不少人向我“借戴”过。一枚小小的徽章,让我“荣耀”了许多天,现在想来,那时的我们是多么容易满足啊!

啜老师是一位事业心极强的人。他是体委的专职干部,他教我们打球,绝不是仅仅当做工作来做,尽管这就是他的工作,他是当成事业来做的。就像前面提到的,他的目标就是要在我们中间培养出国家需要的专门人才。为了实现这一目标,多少年来,他从没有什么礼拜天节假日,每天早晨五六点他准时会出现在训练场上,组织队员进行身体素质的训练,晚上要练乒乓球的基本功,要进行各个专项技术和实战的训练。为了观摩一个乒乓球的教学片,他会带我们跑四十多公里。须知,那时人们的交通条件多差啊。

寒来暑往,年复一年,啜老师陪我们这些年幼的孩子在训练中度过了一个个春夏秋冬。那时人们的温饱问题都没有解决,粮食都是限量供应。大家训练强度大,又都正是长身体的年龄,供应的粮食不够吃。啜老师就向上反映,多方争取,最终得到了上级的支持,给我们补助了粮票。现在听来简单,但从那个年代过来的人都知道那时粮票的金贵,在当时那是多么不容易办到的一件事啊!

说来好笑,那时我们到外地比赛,从没掏过一次车票钱。每次出去都是啜老师给联系一些单位送货拉货的货车,顺风车不掏钱。因公交车坐不起,体委也没钱,而啜老师也从未让我们向家里要钱。出去比赛需要住宿,我们就自带被褥,让组织比赛的单位找个地方,有时在比赛场地被褥一铺就可休息,出去比赛没吃没住的经历我们也有过。

记得有一次在外地比赛,不知怎么搞的,没有一点吃的了,啜老师买了一包点心数着个给大家分开吃。当时,一位叫程桂芳的女队员还打趣地说,苦不苦想想红军两万五。还有一次,也是在外地比赛,晚上没地方住了,啜老师就领我们去住了当时还算高档的太原旅馆。可钱不够怎么办,啜老师自有办法。当时的太原旅馆还是大通铺,啜老师办了不知是一个人还是两个人的住宿费,可却住了我们六七个人。想来那时旅馆管理也不是太严格,啜老师安排我们一个个分别进去,都躺下后马上熄灯,然后他一本正经,煞有介事地在屋里屋外来回穿梭,其实是在防着旅馆的检查。那一晚他就这么不时地来回走着,我们在床上都提心吊胆地躺着,好在一夜平安。第二天,我们都早早起了床,洗漱整理,起床后和其他旅客一混到一起,旅馆服务员就弄不清谁是谁了,人和床铺也就没法对应了。那可真是惊心动魄的一夜啊。那天是1975年四月六日,为什么我记得这么清楚呢,因为第二天一早我就从广播里听到一条新闻“蒋介石死了”。

啜老师是一位多才多艺的人,后来他当了文联主席,我们一点也不感觉意外。作为他的学生,我们都觉得这是很自然很正常的事。他博学多能,不仅教我们打球,还教我们游泳,滑冰,唱歌,下围棋,识简谱,打太极……因为有啜老师这样一位教练,我们几年体校的生活过得多姿多彩,收获颇丰。在那样一个单调的年代里,我们的生活却充满了乐趣。看到现在的孩子们学习负担那么重,几乎没有什么自己喜欢的业余生活,我就常常感叹,现在的孩子物质生活确实非我们那时可以比拟,但他们是否就比我们的儿时过的幸福呢?

那时,看一场新电影是人们难得的娱乐和享受,新电影插曲是非常流行的。每逢新电影上映,啜老师便给我们分配任务,一人记一句歌词,完了他汇总起来,凭印象他把曲谱写出来。然后自己刻蜡板,他刻的蜡板漂亮极了。油印出数十份,要的人多时甚至要印到上百份。很快他便教我们学起了这些新歌。那时社会上的新歌总是首先从我们这里流行起来的。

训练间隙,啜老师就给我们讲长篇小说《桐柏英雄》。他还教我们练起了太极拳。而引起我们最大兴趣的是围棋。他从一位上海朋友那里学会了围棋,很快便在我们中间传授开。那一段时间,围棋吸引了我们所有的人,人人爱围棋,人人下围棋,人人钻研围棋。我感觉那时乒乓球队都快成了围棋队了。甚至有一次啜老师还请来了省队的专业围棋运动员,给我们辅导围棋,切磋棋艺。如果我没记错的话,当时这些来的专业棋手里就有后来名扬世界的围棋国手江铸久。

每年正月十五,文化馆都要请啜老师去给办灯谜会,他的各类谜语可真多呀,每年都不重复。他的钢笔字毛笔字都写得非常好,写的文章更是漂亮。那时没见过他写的诗,这些年才看到。他的诗写得同样出色,不仅有非常美的意境,且贴近生活富有情趣。

然而,在这一切的背后,人们不知道的却是他微薄的工资收入和困难的家庭生活。常年和他在一起的我们都很清楚,他经济上非常拮据,上有老下有小,一家老小的生活全靠他二三十元的工资维持,我见过他在一个小本子上记得非常详细的开支计划。具体到生活所需的油盐酱醋,具体到需要节省的一毛一分。那是我见过的最详细的生活开支计划。就是在那样非常困难的条件下,生活带给他的是苦和难,可他带给我们的却是甜和乐,带给我们的是知识和本领。他给我们的童年以很大的欢乐,给我们的人生以很大的收获。四十多年过去了,他为我们所做的一切我始终不能忘怀,始终心存感激。

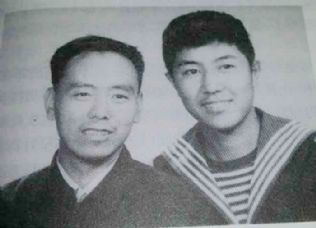

八十年代初我在北京当兵,啜老师来京出差,早早便写信告诉了。虽然那次由于和他同去的一位老师,也是我所熟悉和敬重的老师出了意外,他未能去部队看我,我也未能按预先的计划好好接待他,我们只是匆匆见了一面,但我们还是抽空到位于王府井的中国照相馆合影留念。之所以想到这件事,是因为去年啜老师告诉我,他在北京见到喜儿了。喜儿是我体校的同龄伙伴,分别三十多年没有他的音讯。啜老师告诉我,喜儿已从东北调到北京工作,他这次是专程进京看喜儿的。听到这些,我在从心底里为自己儿时的伙伴喜儿高兴的同时,也再一次为啜老师和我们之间这深厚的师生情义而感动。

时间悄悄溜走,生命淡淡老去,作为学生的我们,已不再年轻。曲指算来,啜老师也已六十八岁了,身体不好,还患有多种疾病。但他对生活却始终充满热情,总是把自己的生活安排得满满当当。

有一次很巧,我在东湖附近(原少体校所在地)与啜老师偶遇,没说几句话他便急匆匆地说要赶着去组织老年比赛。看着他离去的背影,望着波光潋滟的东湖水,我突然有一种错觉,仿佛时光倒退了四十年,啜老师和我们又都回到了昔日的乒乓球场上,回到了青春年少的时代,回到了少体校那充满朝气,充满欢乐的幸福时光……