全福寺响起悠悠扬扬的晚钟。

廊檐下的绣花女慢慢地欠起身来,收起纤芒般的绣花针和五彩六色的丝线;弄堂口的老阿婆匆匆走向石栏边,将晾晒着的衣物、瓜条和黄豆酱缸等一一撂进里屋;老街边的铁匠师傅一边擦着满头汗水,一边熄了通红的炉火;急水港上那一叶叶晚归的渔舟呢,正呼啦啦驶向古镇河湾,满樯的蓬帆差一点擦着哪座古老的石桥……

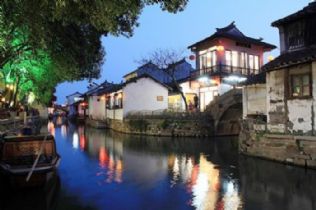

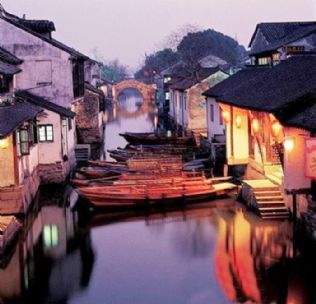

水巷里晃悠起斜斜长长的影子。细看后才知,这是粉墙黛瓦在清波里轻轻地扭动,那是枕河人家的花格子木窗在晚风中徐徐合拢……

夕阳迟迟不愿离去,而且,多么想借助昼夜交替时的这点时光,把周庄的美演绎到某个极致,然后,兑现它三百六十五个热情好客的承诺:把更多的白日游人挽留下来,把更多的夜游客吸引过来。

暮色里,一个个乌幽幽的青瓦屋顶犹如一把把旧式“油纸伞”,静静地撑在深蓝色的天空底下。屋脊梁柱是“伞骨”,椽架瓦楞是“伞面”,长在青瓦缝间的鲜苔和瓦楞草则是点缀在“伞面”上的写意之笔。真美!

尤其醒目的,是那些饰有各种禽兽头脸的苏帮屋脊和傍墙而立的徽派女儿墙,它们以翘首而望的姿态,深情地眷顾着周庄这方美丽神奇的“水中泽国”。

夜色越洇越浓,展现在游人眼中的周庄古镇,俨然是抽象的水墨。朦胧的小河,幽深的老街,隐隐约约的屋形桥姿,全都显得空灵而诗性。而且无法看清:某一幢老屋的风格是明代的简洁,还是清代的繁复?某一座石桥是花岗石的佳构,还是青石的匠心组合?某一条老街是在幽暗深处藏着尾巴,还是在那边的灯光处延伸拐弯?

一时间,仿佛没有了水与岸的分界,没有了桥与街的接痕,甚至,模糊了真实与虚幻,混淆了前朝与今世。

其实,此时此刻的周庄反倒让人有了原汁原味的感觉——源头追溯良渚,底色皈依北宋,遗存功归明清,一切的一切,尽在江南水乡的夜色里彰显独一无二的传统文化魅力。相反,见不到任何古迹旧制的粗拙复制,也见不到修缮时落下的些许败笔。

游人恍若隔世,且不知今夕何夕。可没事,只管大胆地往前走,哪怕走到了张厅里那一条才容两人侧肩而行、壁龛里闪着几颗昏黄烛光的长弄,甚至走到了古镇尽头处有些荒野的田园小径,因为,周庄民风纯朴,秩序平安,没有狗吠之拢,更没有鬼魅之惊。

盏盏灯火次第亮开,润湿湿的夜空里缀出一点点橘红。

橘红柔和如水,朦胧若雾,低调谦卑的色调契合了周庄作为民宅集聚地的纯朴风情,包括古镇里的狭街、幽弄、小桥、老屋,还有水乡人的家长里短、粗茶淡饭……

要说炫耀,那是悬挂在七进沈厅里的一盏盏大红灯笼。一人合抱不过来竹篾框子,裱上鲜亮的红绸,点上锃亮的灯光。随即,艳丽的光华将河埠头的一艘艘客船照得华姿荡漾,将轩然畅达的松茂堂照得富丽堂皇,连同一张张摆着红烧蹄膀、清蒸白丝鱼、十月白土酿等佳肴美酒的八仙桌……当然,这是历史传说的仿照,而且,带着沈万三及其家属“因富招祸”的悲剧性色彩。

同样是仿照,镇西边迷楼里的灯光显得特别雅致,因为,那灯光里透着点评时政、藏否人物的新文化气息:百年前的夜晚,柳亚子、王大觉、陈去病、费公直等南社巨子,曾四度登临迷楼,然后,藉着豪放酒兴,作诗百余首,最终,结成《迷楼雅集》而流传至今。

慢悠悠行走在古老的贞丰街上,或者静静地坐在双桥边的石凳上,箬泾河旁的美人靠也行。然后,沐着温柔舒适的晚风,吸着湿润润的新鲜空气,抬头赏一回意境高远的皓月,数一数怎么也数不完的星星。最后,来一阵凝神屏息,好好地感受一番夜周庄的奇妙静趣。可不?万籁俱寂间,竟然听到了猫咪走过瓦楞和鱼儿游过网簖的细响。

乘一回小船吧,顺便,领略一下水巷夜景的魅力。水巷悠悠,橹声欸乃。身穿蓝花斜襟衣的船娘摇着娴熟的橹技,唱着脆生生的船歌。多少枕河人家的倒影从船舷边一一退走,而迎面而来的是飘飘渺渺的桥孔。看着,看着,竟然来了浪漫的错觉:以为自己是在徒步行走呢,而且能魔法般地穿越哪个砖墙森严的水墙门,跨过哪幢屋顶危然的老宅,奇矣妙哉!

也可偕同情侣或三二好友,去哪处茶肆沏一壶,去哪家酒店斟一盅,席间,耳边飘过由哪拨民间艺人奏响的江南丝竹,亦或是从古戏台上传出来的昆曲雅韵……