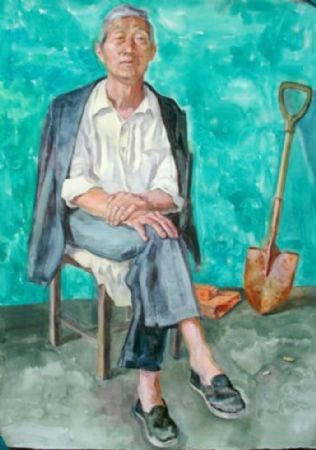

每个人都有自己最崇敬之人,子曰,见贤思齐焉,见不贤而内身自省也。有的人祟拜名星,名流,谓之当今社会时尚,有的人崇敬英雄是以崇敬之人为榜样,激励自己勇于攀登,而我所提到的崇敬之人,不是叱咤风云的领袖人物,也不是什么名人名流,而是一位早年担任过村支书,一生平平凡凡,艰苦朴素,乐道助人的一位老人——韩林保。

每当我站在新庄村这典雅而清洁的村委会门口,站在这别致优雅舒适的村民住宅区楼前,常常会看到一位从我儿时记起,就骑一辆半新不旧的自行车穿梭于街前乡路的身影,所不同的是从一个年富力强的热血青年,变成了一位慈祥可掬的老人,他就是我最崇敬的新庄村老支书韩林保老人。

老支书从小出生在穷苦人家,还未成年其母便撇下7个中就有5个未成年的子女撒手人寰了。其父中年丧妻悲痛欲绝、萎靡不振。韩林保虽上有一个哥哥姐姐,但姐姐已出嫁,大哥参了军,家里照顾弟妹的重担落在了当时还未成年人的他的身上,学业未就便辍学劳动,从小养成了勤劳自俭,吃苦耐劳,责任心强的性格。老支书一生为人正派,信守讲道德,洁身自好乐于助人的优良品德,是我一生中学习的楷模。

我曾在湖南长沙,看望一位八十年代平反复职的南下老干部,当与八十六岁高龄的老人,攀谈家乡发展变化,和乡亲们的情况时,老人第一句便问林保的情况,并心情激动地讲诉了在文革时自己被划为右派,遣返回乡的那段艰苦岁月里。在他身患重疾,命在垂危时,是韩林保和村内的另两人用担架徒步抬到三十多里以外的太谷县医院救治,才使其生命延续至今。那一幕,令这位老干部终身难忘。担架在路上二人轮换,林保怕换人耽误时间,自己一人未换,一直抬到远在三十多里以外的太谷县医院。当医生们询问病人出身情况时,(当时的特定社会)大家不知该怎样回答,医院不接手,此时林保累得在楼道坐着,听见里面医生问话,急忙起身进去告诉医生,都是贫下中农,医生才急忙抢救治疗。这位老干部脱险后,医护人员得知是从三十多里外、用担架抬过来的,并一人路上未换人,都用惊讶的眼光看着老支书,敬佩他有如此大的力量,真是奇迹。医生说如迟到一小时病人就难以救治了。有道是远路无轻重,三十多里地一口气把人抬到医院确非小事。当问到老支书此事时,老书记笑着说,当时就顾不上累了,眼看的人就不行了,如在路上耽误一会儿人就没救了。可见老书记救人心切所凝聚了无穷的力量,他解急于众、救难于人的事迹举不胜举,为我们新庄村留下了可歌可泣的典范。老书记不仅自己乐于助人,忠信孝道,对自己的儿子们也是教导有方,要求他们从小养成良好习惯,同时也感召着我们新庄村人。

老书记养育了四个儿子,无女儿,和众人开玩笑说我不爱花花草草,所以生不下闺女,常常教育孩子们要常怀仁爱之心,不以小善不为,小恶而为之,奋发勤勉,宽宏礼义待人,在家长次分明,出门以龄高为长,善贤孝道,知恩图报,并以身作则言传身教。有道是,父母德高,子女良教,在老支书的熏陶下,儿子们谨遵父训,个个品质优良,人人发奋勤勉,团结进取,开创了以餐饮文化、非遗文化、教育、农业观光等一系列逢勃发展的产业。老支书常念叨,贫不忘操,富不忘道,发家不忘乡亲,常怀报恩之心,水流千里溯有源,树高百丈有其根,让儿子们不要忘记自己的根,永远在新庄村。在他的指引下,他的儿子们对村内的新农村建设给予了很大的支持和帮助,同时也带动了全镇经济建设的长足发展。

但是,老支书在人生的道路上,也有过许多坎坷,有过被人不解之时,诗云:

五彩缤纷花世界,百味饮尝是人生。

千载芸芸论功过,万古悠悠道永恒。

在我国改革开放伊始,全国兴起了发展经济的狂热浪潮,村村办企业,人人搞经营,老支书也想着把村集体的经济搞上去。他礼贤下士,举荐能人志士担当发展集体经济的重任,但由于种种原因,也是在我国市场经济初级阶段,人们对此认识不清,十分模糊,尤其农村,刚刚走出了田间地头,没有经营理念和管理经验,导致严重亏损的企业工厂,街巷皆有,废厂弃地随处可见,村内刚刚建成的企业也难逃厄运,负债倒闭了。有不明真相的一些村民们结众上访,老支书自感自己虽没有贪污村集体一分钱,但有管理监督失误之责,便自动辞职接受审查。结果是老支书一身清白,企业倒闭是因外欠难清,市场疲软无力支撑所致。此后,老支书便带领四个儿子出外打拼,从经营小饭店做起,一直发展到今天的多种经营实体。有位日本知名人士说过,信用既是无形的力量,也是无形的财富,老书记始终以诚信为人,心系村里的经济发展,常怀改变村内旧貌的赤子之心。

如今的新庄村,在老支书和其儿子们的关心帮助下,发生了翻天覆地的变化。

当年的新庄村,其落后面貌有民谣为证:

有女不嫁烂新庄,道路不平尘土扬,全村没有好住房,雨后变成养鱼塘。

而今,新庄村已建设成为远近闻名的模范新农村,同样有民谣为证:

如今新庄变了样,道路整洁树成行,人人住上新楼房,姑娘们争相嫁新庄。

再看老支书,依然是衣着朴素骑着换了几次轮胎的自行车,为老党员送去营养食品,为村里困难户门口送一袋面,虽已年过古稀,可村里的一草一木,皆装于胸,哪棵树身歪了需扶正,哪里的路灯坏了需换新灯,哪段农田渠路需及早疏通,哪里的路牙断了需维修……就是这样一个平凡的老人,一生心系集体,默默无闻地为村里的新农村发展,发挥着自身的光和热。而其本人吃食简单,衣服不烂就能穿,无一不良嗜好,而公德爱心长存。当问到老书支,不换辆小汽车,老支书满面春风地回答,换过三次了,飞鸽换凤凰,如今换成了没大梁,新式自行车……一阵开怀的笑声越传越远,他又转到了街前地头。