2015年8月13日,我与老伴带领孙女,游览了我国藏传佛教圣地——塔尔寺。通过这次参观,使我对藏传佛教格鲁派有了初浅的理解。格鲁派中的“格鲁”,意思为善规,是指该派僧人应严守戒律,洁身自好。由于该派僧人戴黄色僧帽,又称黄教。

塔尔寺位于青海省西宁市西南25公里处的湟中县鲁沙尔镇,湟水之滨的莲花山中。是我国藏传佛教格鲁派6大寺院之一(其余5座为西藏的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺、扎什伦布寺和甘肃的拉卜楞寺),也是格鲁派创始人宗喀巴的诞生地,在藏传佛教文化的传承中发挥着重要的作用。尽管塔尔寺在6大寺院中规模最小,却是最有名的。因为塔尔寺不仅是我国藏、汉、蒙古、土等民族瞻仰朝拜的胜地,在青海省的名胜古迹中首屈一指,而且在东南亚一带享有盛名。

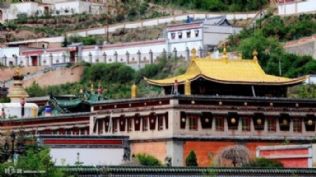

塔尔寺是明嘉靖三十九年(1560年),为纪念宗喀巴而创建的。历代不断增修和扩建,形成了今天布局严谨,富丽恢宏,藏汉艺术结合的庞大建筑群。寺依山而建,山上山下的殿堂,高低错落,巍峨壮观。全寺占地600余亩,有殿堂25座,房屋总计9300余间。主要建筑有如意宝塔、大金瓦殿、大经堂、九间殿、小金瓦殿、花寺、太平塔、菩提塔等。最盛时有僧侣3000多人,解放初期尚有1983人,目前共有僧侣800余人,已成为青海省的佛教中心。

进入寺前广场,大小车辆,川流不息。游人熙熙攘攘,服装五颜六色,语言南腔北调。人群中有磕着“长头”的藏民,有汉族的善男信女,也有黄头发蓝眼睛的外国人,还有各种年龄段的喇嘛。

一走进庙门,首先看到塔尔寺的标志性建筑——8座如意宝塔。这是为纪念释迦牟尼一生的八大功德,在清乾隆四十一年(1776年)建造的。从东向西依次为莲聚塔、四谛塔、和平塔、菩提塔、神变塔、降凡塔、胜利塔、涅槃塔。每座塔都是方形的青砖底座,塔身为白色宝瓶造型,瓶上有13层法轮,酷似北京北海的白塔。塔上镌刻经文图案,内容都是功德圆满,吉祥如意之类。这8座如意宝塔底座周长9.4米,塔高6.4米,一字并列,布局匀称挺拔,造型别具风采,给人一种向上和力量的群体美。我游遍祖国大江南北,大河上下,到过东南亚等国,但还是第一次看到8塔列队的壮美景观呢!

我们先去参观小金瓦殿,殿顶为镏金铜瓦,是塔尔寺的护法神殿,建于明崇祯四年(1631年)。殿内供奉身、语、意、智慧、功德5尊护法神像,还有数尊造型怪异的护法金刚力士。另有小佛像、镏金小宝塔及跳神用的面具、服饰、兵器等。墙上满绘各式各样的壁画。还有许多野狼、野牛、羚羊、猴子等动物的标本,制作巧妙,栩栩如生。尤其值得一提的是一匹白马的标本。据说当年九世班禅从西藏到青海时,曾骑此马,一天就到了。因此,这匹马就被信徒视为神马,上面挂满了吉祥祝福的哈达。

大金瓦殿位于全寺的中心,是该寺的主殿。建于1560年,建筑面积450平方米,高19米,三檐歇山式宫殿建筑,殿顶覆以镏金铜瓦,殿脊置金顶宝瓶,整座大殿在阳光下金光四射,灿烂夺目。殿内有一座纪念宗喀巴的大银塔,是喇嘛教的重要圣迹。传说宗喀巴降生后,其母亲将胎衣埋于地下,不久这里长出一株茂盛的菩提树,长有10万片叶子,每片叶子上出现狮子吼佛像一尊。宗喀巴长大后,四处弘扬佛法,年久未归。其母亲本着敬佛、念子之心,在此建立了一座小砖塔。后人又在小砖塔的基础上,建起了11米高的大银塔。从而形成现在的银塔包砖塔,大殿包银塔的格局。由于先有塔,后有寺,故命名为塔尔寺。我们看到银塔是以纯银作底,黄金镀面,镶嵌有各种珠宝。塔中部佛龛里供奉着宗喀巴金像,佛龛前陈列有金、银、铜,制作得各种灯具、法器等饰物。经架上珍藏着数百卷《大藏经》和宗喀巴师徒的全集,殿内还悬挂乾隆皇帝赐的“梵教法幢”匾额。

大经堂是塔尔寺佛事活动最集中的地方,也是集体诵经礼佛的场所。创建于明万历三十四年(1606年),已经三度扩建,成为寺内最大的一座藏式平顶建筑。总面积1981平方米,堂内有108根大柱。梁檐上绘有藏式风格的图案花纹,彩画细腻生动。经堂里的那些大柱子上,由绣着龙凤彩云的地毯包裹着,五光十色,富丽堂皇。正中安放着两个宽大的黄色宝座,旁边供奉着千手千眼观音等佛像。经堂内布满蒲团,可供1000多个喇嘛同时诵经。经架上放着大量的经卷,四壁佛龛内有千尊精巧的铜质镏金小佛像。屋顶装有各式高大的金幢、宝塔、宝伞、法轮、倒钟、金鹿等饰物,令人眼花缭乱,目不暇接。

塔尔寺珍藏极为丰富,有佛经、藏医、藏药、天文等大量宝贵的文物,而酥油花、壁画和堆绣,被誉为塔尔寺三绝,具有极高的艺术价值。我们在导游的带领下,来到了酥油花展厅,五彩缤纷的酥油雕塑作品,使我们大开眼界:佛像、神话人物、亭台楼阁、珍禽异兽、红花绿叶,形像逼真,色彩艳丽。真不敢想像,无形寡色的酥油,像变戏法一般,在工匠手里竟然变成了高深莫测的艺术瑰宝!