在中国,也许有好多村子叫枣林沟。而在中国历史上,枣林沟这个名字,注定会给人们留下深刻记忆的可能只有两处。

一处是陕北清涧县枣林沟村。1947年3月中共中央主动撤出延安后,在转战陕北途中,月底就在这个枣林沟村召开了一次重要的会议。会议分别成立中央前敌委员会和中央工作委员会,毛泽东、周恩来、任弼时留在陕北,主持中央工作;刘少奇、朱德等立即东渡黄河,前往晋西北或其他适当地点进行中央委托的工作。在会后一年的艰苦岁月中,毛泽东等转战陕北,先后住过12个县境内的38个村庄,从容指挥各个战场夺取一个又一个胜利,使战争形势很快达到了历史性转折。这个枣林沟对中国革命取得成功可谓意义非凡。

而我们此次前往拍摄的目的地是另一个叫枣林沟的村庄,虽然它远没有陕北枣林沟村的名气大、意义重要而影响深远,但它正以另外一种姿态和形式逐渐引起众人的注目,这就是它的土林。

说起土林,远的有云南元谋土林,近的有山西大同土林。比起声名遐迩的它们,榆社枣林沟土林可谓“养在深闺人未识”。据我们影协曾经去过的人讲,榆社是典型的黄土高原地貌,土林随处可见,而枣林沟不仅有土林奇观,而且收获玉米后那种独特的晾晒方式更吸引了众多的摄影人前往拍摄。这种方式就是掰出成熟的玉米棒子后,就在地头围成一个圈,然后一层一层摞起来晾晒,很有那种原始的纯朴风情,对于摄影人来说正是表现丰收的好题材。

10月中旬的一天,我们一行三车十二人,早晨从清徐县城出发,从榆次东阳上太长高速,然后从榆社北口下高速,先向南再向西行走大约二十公里,便到达云竹湖畔。云竹湖镶嵌于太行山巅,近有鬼斧神工黄土林相伴,远有郁郁葱葱花草树相随,真可荡尽尘埃,涤尽污浊,去却凡俗之忧。由于我们此次拍摄的目的地是枣林沟,所以简单进行拍摄、合影留念后,大家便迫不及待地驱车前往枣林沟。

途中,我们经过一个叫申村的村庄,远远望去,被它的旧民居所吸引,便决定在此逗留。这个村子呈两部分。在山坡下,是现代民居;而山坡上,则是至少有200年以上的古老建筑。据村里人介绍,年轻人外出打工者居多,留下来的村民中,有办法的就在坡下盖起新房,经济条件差的则仍住旧村子里。在拍摄过程中,我们遇到了几位老人,其中一位还甘愿当起模特让我们拍摄,让大家感受到了山里人的纯朴。还有两位热心村民带领我们拍摄了当时财主家的房子,耐心地为我们介绍这些大户人家当时的盛况。

到达枣林沟时正值中午12点,这个时候的光线是最不利于摄影的,于是大家便下车商议吃饭的问题。由于这个村子地处偏僻,住户较少,既没有小饭店,也没有小卖部,铁哥建议找村“两委”解决,花点钱,烦劳人家帮忙做一顿热呼呼的饭菜,总比啃些干粮舒服。经过打听,于是我们找到了村东南角的王书记家。

王书记下地去了,他妻子了解我们的来意后,给王书记打电话,征得同意后,便下厨房操作起来。大家便在王书记的那张大沙发上吃着女主人为我们提供的当地水果,喝着茶水侃起了大山,还有几位到厨房帮助干活。

我们来的时令还是早了点,大多数玉米还未收割。而且据王书记介绍,这两年由于种种原因,村民们已经不在地头晾晒了,那种方式已经成为了绝唱。看来今天只能拍摄土林了。

用餐过后,稍事休息,我们便开车前往位于村庄北面的土林。

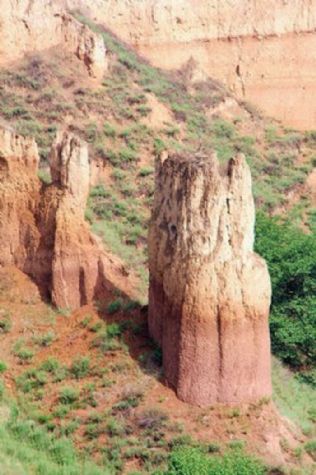

据来过这里的同行者介绍,榆社土林是目前世界上保存最为完好、最为典型的第四纪黄土地貌。土林中最常见的红土,是在距今100万年的河湖边上的原生态山麓堆积形成的,然后上面覆盖了之前几万年的次生态风成黄土。雨水的长期冲刷,使原来块状和墙状红土与黄土风化演变成一丛丛土林,土林又最终分离成孤立的下红上黄的土柱。

说实话,对于生长的山西的我们来说,曾经无数次的领略黄土高原那无边无垠的雄浑,感受那沟壑纵横的苍凉。在这些贫瘠、荒凉的黄土地上,其间也偶尔会有一些形态奇特的土柱土墙,吸引着人们的注意。但如此大规模的土林还是我平生第一次见到。榆社的土林随处可见,但枣林沟的土林更精美,更具观赏性。可谓地面沟壑纵横,土林千姿百态。黄土塬、梁、峁、沟谷和黄土柱、黄土墙、黄土蘑及黄土桥等地貌犬牙交错,鬼斧神工,叹为观止。

虽然枣林沟村仅剩二十几户人家,但村民非常勤劳,沟里只要有平点的地方,都种上了玉米、糜子、土豆等,即使已近深秋,仍显得生机盎然。

我们沿着当地农民开辟的小路爬上山顶,眼前更觉一亮。只见一簇簇土柱、土蘑等在阳光的照射下散发出瑰丽的褚红色,而间隔其中的一片片杨树林也不甘示弱,在逆光下放射出迷人的杏黄色,二者交相辉映,夺人眼球。大家纷纷惊呼起来,忙不迭地摆好姿势,拍个不停。

对于当地农民来讲,这些黄土司空惯见十分平常,甚至视为扩大耕地的障碍。对身处闹市的观光者而言,正是大自然的鬼斧神工造化的诡异迷离的诗情画卷,走近其中,方可真正领略不经雕琢的魔域仙界神韵。

我们在稍显寂寞的山梁爬上爬下,走走停停,不停地寻找机位,不住地变换视角,生怕自己的相机里把美景拉下。

太阳快下山了,色彩越发地单一而凝重起来,土林也更显得沉默,仿佛在向人们诉说着亿万年来的沧海桑田。是啊,土林奇观是宝贵的旅游资源,土林和石林不同,随着时间的推移,年复一年,在风雨的塑造下,时时在发生着生动的变化。但榆社的几处土林景区基本属于农耕区域,土林被人为破坏现象到处可见。不得不使人在感叹大自然慷慨的同时又平添了深深的忧虑。

天色完全黑下来的时候,我们才在收获和遗憾并存的复杂心情下踏上了归程。途中我闭目沉思,回想着白天看到的一幕幕景象,不由地萌发出一种创作的冲动,于是一首七律基本成型。回来纠正平仄后,便有了这首《七律行摄枣林沟土林》:

小径沿崖送嫩凉,岚烟山色远苍茫。

快门留住飞天貌,广角遐观沟壑墙。

野老农耕终滞碍,游人行摄尚匆忙。

风云变幻成奇景,屈指悠悠叹海桑。