一提到山的美景,人们自然就会想到南方的山,因为那里的山要么秀丽挺拔、四季常青,要么怪石嶙峋、山势险峻。我们北方多是突兀的、缺乏色彩的土山。正因为如此,龙林山才更显其独具魅力,因为她就像一块坠入凡间的绿宝石,即使深处后山也是熠熠生辉。初秋时节,我们几个好友驱车相约去往龙林山一睹其神秘容颜。

龙林山,旧称马名山,后考证碑文史志,更名为龙林山,位于县城西北部15公里处。远远看去,龙林山在连绵不绝的群山环抱中霸气地独享着属于自己的绿色,山上的松柏青翠欲滴、郁郁葱葱,像一个巨大无比的帽子严严实实地扣在山头。

在龙林山的一座小山头上,有一个汉白玉石雕,名为白玉飞马,只见这个飞马双翅大展,腾空而起,传递着一种拼搏奋起、自强不息的信念。

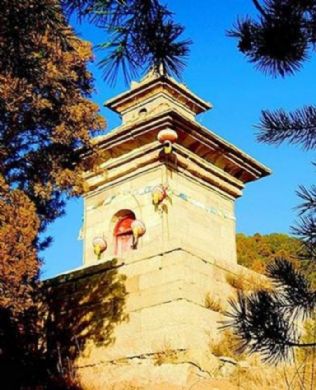

进入龙林山,便会看见一座白塔矗立山头,这就是后来建设的仿古建筑舍利塔,它就像镇山宝塔一般巍然屹立,在一片绿色之中格外耀眼。

龙林山的核心建筑当属梵宇寺,当地百姓又将其叫做马鬣寺。它坐落在龙林山的山坳里,远远地望去,整个寺庙被层层叠叠的绿色包围起来,寺庙那种特有的宁静与淡泊在这里被发挥到了极致。走近梵宇寺,才发现远望与近观果然不同,在近处,感受到的更多的是佛教文化的博大精深,是一种超凡脱俗的意境。

在梵宇寺门前,有古槐两株,因其树干的高低和树枝的分布,还有树冠的形状都极其地相似,当地人又称之为龙凤槐,只见两株古槐枝繁叶茂,绿意参天,是隋开皇16年寺院的高僧所栽,至今已有1400余年,树高20余米,树身周长达5米多,实属树中之王!据史料记载,清顺治年间,知县和羹为清源县八景赋诗,其中一首为《山寺槐阴》,诗中写道:“饱历风霜不记年,鼓柯振叶上参天。法王宫下樵苏少,况是深山地处偏。”由此可见,早在340多年前,古人就对这两株槐树叹为观止了。最近几年,前来龙林山游玩的人们络绎不绝,大家把这两株古槐看做是神灵的化身,并争相拜它,以祈求万事如愿、心想事成。

在梵宇寺的东北角,有一个龙池洞,天然的泉水从龙嘴里流入池内,池底有出水口,流向洞外,因而龙池内常存泉水,不会溢出池外。据说此泉水的微量元素锶的含量是普通水的15倍,长期饮用,可以延年益寿。

从龙池洞出来,上山的路就不太好走了,这些羊肠小道正如鲁迅先生描述的一样:世上本无路,走的人多了,也便成了路。路的两边时不时可以看见一些不知名的野花,这些野花绽放着独特的色彩,装扮着自己的美好家园。有的路段还可以看见或粗或细的树干,横在路中间,嵌在土里面,两头不见踪影,你都不知道它从哪里来又到了哪里去,我们不禁要感叹生命的顽强。有的路是石头自然堆砌的,蜿蜒崎岖,竟是另一种风味。

文殊唐塔是龙林山的一大亮点,是珍贵的唐代古建筑,距今已有1200多年。在文殊唐塔的门口摆放着人们许愿留下的油灯,大概都是父母为子女求学业的吧!

龙林山上古迹颇多,还有马跑泉、抗日战争胜利纪念碑、元代资公塔、和尚灵塔等等。

在山顶寻一片开阔之处席地而坐,望着漫山遍野的绿色,再仰头看一眼蔚蓝的天空中那飘逸的云朵,耳边是习习凉风阵阵掠过,还可以听到林间不知名的鸟叫声,我们竟贪婪地想让时间在这一刻驻足。

在山顶还有一段路就像天路,因为是修在山顶然后又转弯,我们站在下面是看不到转弯处的,车开上去时就像是直插云霄,下来的时候又宛若是从天上来,那种感觉真是犹如置身仙境一般。

龙林山的美,美在一份独特,美在一份自然,美在一份超然脱俗,美在一份宁静致远。

相关链接:据有关资料记载,在抗日战争和解放战争中,这里还是晋绥革命根据地的前沿陈地,我们大批队伍曾在此驻扎。龙林山地区的广大人民群众,在中国共产党的领导下,与日本侵略者和蒋阎政权进行了可歌可泣的浴血奋战,为中华人民共和国的建立立下了不朽功勋,特别是有许多热血青年都献出了宝贵的生命。为了不忘过去,继往开来,县委、县政府不仅把这里列为风景名胜区,还命为爱国主义教育基地。