清徐有名山,谓之中隐山。

一

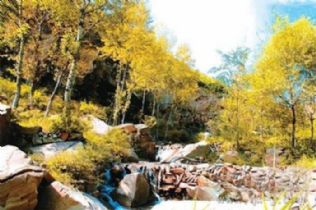

某朝某代某年某月某日的一个清晨或许黄昏,一位模山范水的旅行者,迎着灿烂的朝霞/绚丽的晚霞,沿清源水溯流而上,穿过喷珠泻玉的平泉,峰回路转,又一次登临位于城西北七华里的山中之山。见青山四合,闻流水潺潺……他心中蓦然出现一个词——中隐。眼前地理形势不就是“四周峰峻,其山中隐”么!并且,正合隐逸三境界,小隐在野、中隐在市、大隐在朝之中隐中庸之道。就它了,山之名!此时,无名山成为了有名山,旅行者成为了命名者。

之后,“中隐环青”被列为清源古八景之一。

感谢他吧,失记的命名者,是他给这座充满灵性的山赋予了神形兼备的名字——中隐山,他不慕高官厚禄坐庙堂之上,亦非看破红尘遁迹山林,而是为这一方生民选择了市井,过老百姓勤劳、朴实、宁静、平凡的日子。

百度搜索全国山名,仅桂林有一山与我同名。前人独具匠心,吾辈特立不孤。

中隐山,从它成名之始,便蕴含了深厚的文化内涵。

二

释迦牟尼自西天来,中隐山备受青睐。山中建佛寺,寺以水名,谓清泉寺,地处小峪沟,俗称小峪寺,或以山名,呼之中隐寺。文献记载,始建于元至正三年(1343年)。佛寺环山抱水,依山势而筑,层楼宝殿,分上中下三院。后在中院北建九莲洞,南建五福洞。寺有八景焉:内则茶烟海洞、角楼挂月、洞脊朝阳,外则虎洞龙蟠、泡泉喷雪、乳水九源,

对面寿岭五雲、凤岗晴霭。

从此,风景胜地中隐山又成为佛山,善男信女,晨钟暮鼓,香火袅袅,梵音弥弥。

中隐山建寺约半个世纪,清源北门街王家公子王福王棘轩住寺读书。一日夜深,有狐仙女“飘然含笑入帘来”。狐女见公子少年俊秀,春心萌动。公子亦倾情美艳,与之“百花深处订私盟”,共赴巫山,握雨携云。临别赠以信香,嘱告公子燃之即御风来。从此,两人朝夕相会,相互唱和,宛若夫妇。逢清明节,公子暂归乡扫墓。有不速之友数人,来寺约他野游,未遇,在其屋内玩乐。一友误燃信香,狐女闻香而来,事遂泄露。向晚,公子回寺焚香而久等不至,迨夜半,狐女愀然而来。言曰:“半载姻缘,今夕已届。君前程远大,希自勉之。嗣后如遇灾患,可临风呼我,当来相救。”王郎闻言柔肠寸断,恋恋不舍至天明,狐女怅然别离。

次年春,王公子参加会试遭遇火灾,忆及狐女临别留言,临风急呼,遂获救,免于难。之后,被神灵滋润和护佑的王福一帆风顺,青云直上。

这不是《聊斋》么?是,神话,来源于坊间传说。故事虽荒诞不经,却表达了青年男女对爱情的自由追求与美好憧憬。

最早记载的有寺后摩崖石刻和梁西坪《王棘轩外传》、路宜中《游中隐山中隐寺有感前辈王棘轩先生事慨然赋此》。今天,石刻毁损,文字尚存;梁作已佚,古风传世。路先辈优美的诗章为中隐山、为后人留下了一段惊艳凄美的爱情传奇。

王福卒于1476年,生年不可考。谨录其自述,供读者一睹先生风采。

“身长七尺,心小一粟。冠冠章甫,衣衣缝掖。一生会歌、会戏、会玩,半世好儒、好道、好释。颇能联缀文章,粗会编捏词曲。鹿鸣宴头花曾簪,琼林宴御酒曾吃。未尝倚势欺人,曷能矜已傲物。因口快而多招谤毁,却性坦而不惊荣辱。腰不为米而折,膝不因势而屈。头颅平而不尖,脊梁硬而尤直。但气高不随时趋承俯仰,遇时偠致仇怨不去坑陷罗织。志壮时教投礼部求名,时乖世佞去吏曹辞职。噫!这个人端得是谁?乃正统景泰间陕西监察御史、天顺成化间顺天府尹王福。”

王后任两浙运司,退休还乡十余年后卒,葬平泉。

王前辈自述有自赞,却不是自吹自擂。他死后,商辂为其撰墓志铭《两浙转运使前顺天府尹王公铭》。

商辂是谁?商辂可不是一般的主儿,是大明朝第一猛人。年轻时获乡试、会试、殿试三连冠,时称“三元及第”(同时获得解元、会元、状元),是明代近三百年科举考试中的唯一。入仕后辅佐英宗、代宗、宪宗三朝,历官兵部尚书、户部尚书、太子少保、吏部尚书、大学士。如此重量级人物为其唁奠,想想吧,王乡贤岂是等闲之辈!

遗憾的是,安卧于中隐山下、清水源头的他,竟遭受碑折墓毁、焚骨扬灰之灾,罹难之时他没有呼唤他心爱的狐仙女吗?或许呼救了,神仙也阻挡不了人间的浩劫。

三

庚申(1860年)暮春的一个午后,路宜中与徐川名士郝容臣、许元度等友人结伴游学中隐山。

路宜中?对,就是那个作长歌咏王福的路宜中(1822—1880),籍贯,清源乡上阎村,字笠人,号万花主人。举人,曾任荣河县教谕,清徐一代文宗。

那天,“侵晓风尘扑面飞,更兼傍午雨菲菲”,诸文友效法孔夫子浴沂舞雩,雇一辆马车在斜风细雨里起程。有人看到他们冒雨赶路,且乐哈哈的样子,不解而问:干嘛去呀?知情者笑答:一准是上山看花。是啊,热衷于亲山近水的万花主人可不是这一次冒傻了,几年前的初秋也曾赴中隐山小居,清茶素食,当了几天方外人。

路宜中一行抵达环四面以山青、绕一湾之水碧的清泉寺时,已是暮色苍茫,夜幕初落了。僧人为他们沏茶备食,夜宿九莲洞。“前是泉声后鸟声”,尽听天籁之音,浑忘尘俗。次日,朝阳东升,红霞万里。几天里,诸君谈禅问道,攀山寻古,设筵花下,吟句挥毫,共成《庚申暮春中隐山清泉寺雅集诗》。

切莫认为这是一帮花痴酒徒逍遥派,在国家干戈满地,鼙鼓连天之际,路先生首倡与同仁上书当局,纵论“对洋人宜剿不宜抚”,并请缨从戎。壮志未酬,设帐授徒,间或游走山水,抒怀明志。

四

清同治五年(1866年)冬,在广西马平人、徐沟知县银沆、徐沟诗人苏始大的召集下,江右名士许观澜、广西银宝林、浙江萧山周锡祜、苏州王师忠、北京袁鸿庆、桂林江晓、江苏蒋柱周、吴知微等文人雅士,小居清泉寺,结为莲社。

他们“扫花径,穿云根,拂苔读碑,敲冰煮茗;呼灯暖酒,呵冻分题”,为清徐留下了一组宝贵的诗章——《清泉寺小集诗并序》。

诗集收诗二十首,均为步韵诗唱和之作。许观澜既作首唱之诗,又赋小集之序。嗣后,由蒋柱周书丹,勒石为碑,立于寺。

这是中隐山历史上最有意义的一次诗会,南北诗家聚首清泉寺,载笑载言,一觞一咏,你唱我和,互相交流。他们有的是旧友,有的是神交已久的新朋。用许观澜的话说,“寄滩歌于涂水,移梦友于清泉”。把南国的文化介绍到徐沟地面,邀请思念中的知己相会清泉净地。银沆,两次出任徐沟知县,在初任职的第二年即组织、参与了此项活动,且是“重来小峪叩僧扉”,可见他是一位重视文化事业的领导干部。

贤人曾莅,中隐诗存,清徐之幸。

五

古往今来,有多少风流名士、庶民百姓来这里接受佛陀的、自然的洗礼,尽管诉求有所不同,相同的是都怀着一颗虔诚的心。

陈受中(1879~1937),清源陈家庄人,法学家、教育家、书法家,曾任中华民国参议院议员、山西省议会议长、山西省政府委员兼教育厅厅长。他与中隐山结下了不解之缘,每在政务繁忙之余,抽闲返乡小住中隐山清泉寺。陈受中独坐山中,看蓝天白云、芳草森林,听百鸟啁啾、溪流叮咚,消除身心疲惫,梳理工作思路。民国十七年七月,居于此,为清泉寺考证之助,他撰写了《中隐山清泉寺记》。其中抒发了他的心情:“余当公馀之暇辄往居,面开窗独坐,群崖在目,而树上鸟声时与沟中水声相应,至可乐也。”

民国十八年,陈受中怀着对先哲崇拜之意,为路宜中诗集作序。他说:“吾乡路笠人先生,前辈中以诗学称者也。余生也晚,不及见先生丰仪,然于泉林逸境往往见其遗作,皆富有古大家风,辄神往焉!……”

他为中隐山书“中隐晖青”,铭刻于寺后摩崖。

历代文人对中隐山情有独钟,在他们的眼中,飒飒松涛是诗,关关鸟鸣是诗,汨汨流水是诗,雨打芭蕉、雪映禅台、花容月影……都是诗,从而有了难以计数的篇章。

撷取几首,以飨读者。

明代乡贤王福有诗赞:

半山雄峙梵王宫,叠嶂周遭耸碧空。雨过新添松郁郁,春来绿重草葱葱。四围寒黛烟霞外,万仞晴岚雾霭中。胜地天开何所拟,匡庐太华与崆峒清代江苏人、清源知县储方庆诗曰:

一年几度到山中,四面青山一梵宫。夹寺飞泉归绝壑,入云高岭架长虹。登临有路开樵径,晤对无心属画工。多少烟岚堪领略,吾将大隐与谁同?

今清徐诗人高中昌寻同治五年诗迹,步许观澜韵而作:

石桥南畔望禅扉,烟树空山涧水微。四面碧云环古寺,一楼残桷吊斜晖。抚碑不惜花凝目,踏级何嫌尘染衣。莲社鸿泥寻不得,萧斋犹自诵经稀。

六

在斯文扫地的年代,中隐山在劫难逃。

上世纪八十年代末,笔者前往中隐山,劫后的清泉寺一片狼藉。瓦砾遍地、杂草丛生、殿堂倾坍,十几尊泥塑被置于断壁残垣的一隅,身上遮挡的破塑料布在寒风中哗哗作响。伤痕累累的众神,瑟瑟缩缩挤在一起,等待着凡人的救助。

萧条、荒废、颓败,那里还有一点文化的气息。

新千年新世纪之初,朝野合力,雄伟的大殿在原址拔地而起,寺院面貌焕然一新。僧俗共庆,诵经悟道者有之,拜佛者有之,游山玩水者有之,吟诗赏月者有之,香火复袅袅,梵音又弥弥,中隐山清泉寺似乎浴火重生。

一天,与清泉寺主持谈古,中年僧人一脸茫然,讷讷无言。见此情景,惊讶之余我亦无语。“山不在高,有仙则名。”中隐山之仙不是危楼高阁,不是金碧辉煌,而是历史深处的文人骚客、神仙伴侣和因他们而产生的优美故事,以及佛法、青山秀水,并由此孕育、凝聚而成的人文精神。失去了它,再华丽也只能是一具无灵魂的木偶泥胎。

中隐山,你是一座有生命、有故事的山。