但是,大家可知道,在我们享受这份“小幸福”的背后,一些人需要默默为此付出怎样的劳动?近日,笔者来到清源镇孔村,在王谦智、边如凤夫妇家里,亲身体验了他们30年来的养牛、送奶之路。

这一刻,钟情养牛

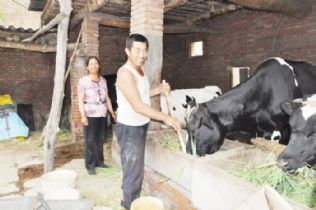

初夏的早晨微风习习,还透着一丝凉意。这个季节天总是亮得特别早,还不到六点钟,主人公王谦智就早早地起床了。他先从储藏室里取出一簸箕铡短了的玉米秸和青草,均匀地摊到奶牛的料槽里,等到饲草吃得差不多了,又添上玉米面和豆饼等混合配制的精饲料,在牛吃的同时,开始挤奶。当乳白色的温牛奶散发着特有的香味徐徐地流进奶桶时,王谦智惬意地笑了。

56岁的王谦智生于一个贫苦的农民家庭,父亲早年就因病去世了,而他成了唯一的顶梁柱。小学刚毕业,王谦智便早早地投入社会,靠种地务农维持生计。可即便如此,日出而作、日落而息、年复一年的耕作还是改变不了家里贫穷的面貌。但努力付出就会有所收获,长年累月的磨砺,王谦智不仅逐渐精熟于各类活计,还凭着自己的勤劳朴实和吃苦耐劳,赢得了未来老婆边如凤的芳心,二人结为了夫妻。

在他们那个年代,种地的收入少得可怜,虽辛苦耕种一年,收获却寥寥无几,就连平时的零花钱都很紧张。为进一步改善生活,夫妻二人思谋着找个第二职业来养家糊口。

养牛!没错!夫妻俩怎么会想到选这个行当?原来,在1984年的时候,村里兴起了养牛热,不少村民瞅准了县乳品厂收购奶源的时机,都自发养起了奶牛。王谦智夫妇考虑到,养牛可以为家里带来收入,但经营不善可是会赔本儿的,这可是不小的挑战。经过深思熟虑,当年10月份,夫妻俩还是决定咬咬牙,果断将队里分到的一头耕牛卖掉,又从银行贷款4000多元从徐沟镇庄子营村买了头母牛,并盖了几间牛舍,开始养牛生涯。

“特别是资金,太难了,那时候家里穷,又赶上刚结婚,为了养牛把多少年的积蓄全部搭进去了,真压得自己喘不过气来,”王谦智说。当时牛奶价格很便宜,送到乳品厂,一斤奶才可换两角五分钱,价格很低,倒也足以养家糊口,顶事不少。

朝夕情,视牛如子

牛是养起来了,可夫妻俩创业也并非那么顺利。看着别人经营挺容易的,但真正操作起来的时候就不是那么回事了。养牛的前几年,二人没有经验,没有技术,经常会出现牛生病、临配种时误配等情况,其实出现这类问题很正常,总能有补救的机会,但遇到牛怀胎后不到期就落胎的情况,既丧失了小牛,大牛的奶也很少,就足以让夫妻俩伤心几个月了。在那段日子里,一件接一件的烦心事让夫妻俩头疼,真不知道该如何是好。

凡事贵在坚持,只有坚持才会有绝处逢生的希望,夫妻俩深信,只要坚持,一切都会好起来的!于是,养牛最难的时候,他们没有放弃,也没有怨天尤人,而是从自身方面找问题。为掌握养牛技术,他俩多方求教,并购买了大量书籍学习;为了解最新养牛技术,他俩学电脑进行网上查询;并与养殖户一道,共同摸索探讨养牛经验。经过一年的努力,第一头小牛终于出生,夫妻俩心里别提有多高兴了。

最为难得的是,王谦智夫妇全然不顾满身浓重的牛粪味,一心扑在牛身上,一头扎进了牛堆里。遇到母牛产崽,夫妻二人轮流值班,守在一旁,生怕牛崽被压坏。遇到牛生了病,二人便忧心忡忡、紧张不已,日夜守在牛舍,给牛喂水喂药,直到牛康复为止。“牛病了我们最难受,都不知道该怎么办才好,”王谦智说,刚开始的时候,为了给病牛接尿化验,他一晚上都会睡在牛圈里,而且经常与牛相伴到天明。夫妻俩把牛当成自己的亲人来看待,而牛的生活状态也决定了他们的喜怒哀乐。

搞养殖这一行非常辛苦,时间长,耗体力,特别是养奶牛,每天早晨天不亮就要起床收拾牛圈、挤奶和喂牛,按照早中晚三次计算,再加上下地务农与送奶的时间,一天下来,几乎要忙到深夜才能休息。不过,功夫不负苦心人,多年付出终得回报,在他俩的悉心照料下,养殖的奶牛茁壮成长,规模也日益壮大,最多时达到了8头。

三十载,驱寒送暖

下午4点半,院子里,王谦智麻利地把两桶装满鲜奶的奶桶装上摩托车,准备出发送奶。老婆边如凤正忙前跑后打点着需要带的东西。因为在接下来的4个半小时里,王谦智要骑行大半个清源城,将牛奶分别送到200多个订户的奶瓶中。“牛奶喝的就是个新鲜,我每天挤三遍奶,必须当天送出,从我这里订牛奶的多是老主顾。王谦智信心满满地说……

其实回顾起来,夫妻俩的送奶历程还是颇为曲折的。一开始牛奶是直接送往县乳品厂的,直到后来村里有了收购点。由于奶价较低,为增加收入,他俩开始往县城零散送奶,而这一坚持就是近二十年。起初是老婆骑自行车往县城送并招揽零散顾客,后来随着乳品厂的倒闭,村里的收购点也取消了,为了将多产的奶全卖出去,王谦智逐渐顶替老婆加入了县城的送奶队伍。

接下来才是真正迎接考验的时候。在王谦智看来,冬天送奶困难最大,如果碰上下雪,天冷路滑,就更加难走。2009年11月的一场大雪后,积雪没过了膝盖,摩托车骑不了,王谦智只得推着载有一百多斤牛奶的自行车从家一步一步挪着去送,一路“摸爬滚打”,移动的十分艰难。等回到家已经是筋疲力尽,浑身湿透,再加上天冷,整个人都快冻僵了,一连好几天,王谦智都是在这样恶劣的环境中坚持着。而就在去年冬天,王谦智在县城南二街送奶途中,连人带车摔倒在了地上,他顾不得疼痛,赶紧检查牛奶的情况,看着自己辛辛苦苦劳作一天的成果撒了一地,王谦智欲哭无泪。接下来,他赶紧向邻家养牛户调奶救急,随后送给剩余的订户。

一切为订户着想,一切从订户的角度出发,在送奶的路上,王谦智靠着自己认真周到的服务赢得了众多订户的认可。骑车送奶时会碰到爆胎的意外,他从不为自己开脱责任,路上堵车,但这都不是推迟送奶的理由。他说最怕生病,平时遇到病病痛痛,打点针、喝点药马上就得走,因为送奶这个营生别人替代不了,找不见地方。

时值晚上9点多,王谦智把自己负责的订奶户全部送完了,然后骑车向家的方向驶去,消失在茫茫夜色中。

回顾一路走来的风风雨雨,夫妻二人充满了自信,但也有些自责和愧疚。多年来,他俩靠养牛改善了生活条件,盖起了新房,供出了两个大学生,也有了一定的成就感,而作为地地道道的农民,能把生活提高到这样的水平,他们感到很知足。但有所得就有所失,“养牛又脏又累,太辛苦,孩子们跟上我们也受罪了,从上幼儿园到大学毕业,我们根本关心不到,有时候他们放学回家,我们还在地里干活儿,或者是割牛草,根本吃不上一顿便饭,反而是他们还给我们做饭呢,我们真是对不起孩子,不过,他们很懂事,也能理解,这也好,培养锻炼了他们艰苦朴素、勤俭节约、吃苦耐劳的习惯。”

另外,养殖业是一个全天候、连轴转的作业过程,夫妻俩连走亲访友和参加红白事的时间也很难挤出,有时候只能二选一,单独行动,时间还不能太长,因为一个人根本忙不过来,想想别人家的夫妻都是双双结伴参加,而他俩的这种尴尬境遇、内心的酸楚又有谁能体会得到呢?!

“我们现在年纪大了,家中大事也办得差不多了,孩子们看到我们太辛苦,一再劝诫别养牛了,过几天清闲日子,可我们与牛也有感情了,实在放不下,只能逐渐减少吧!我想,人活一辈子,就要活得扎实、充实点,一辈子能做好一件事情,也算是一种幸福吧。”夫妻俩会心的笑了。