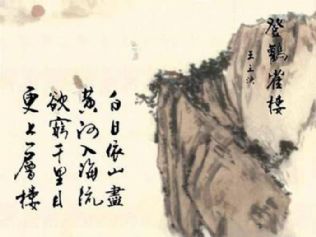

王之涣(688——741)字季陵,祖籍晋阳(今太原),五世祖王隆之徙居绛郡(今绛县)。曾任冀州衡水主簿、文安县尉。为官清正廉明,“墓志铭”说他:“尝或歌《从军》,吟《山寨》,嗷兮极关山明月之思,萧兮得易水寒风之声。”其诗“传乎乐章,布在人口。”《全唐诗》仅存其诗六首,但足以传世。宋·司马光评其《登鹳雀楼》一诗说:“如后人撢诗名者,岂能及之哉!”宋·沈括说它:“能状其景。”古人评价甚高,而后人的诠释却颇让人费解。

诗中的“白日依山尽,黄河入海流。”诠释到:“前一句写眼见之景,诗人登上鹳雀楼举目远望,看见太阳依着连绵起伏的群山渐渐落下去……最后看不见了。”

我讲完之后了,学生举手问:“一登楼就日尽了,夜黑乎乎的,还怎么看黄河呀?还怎么更上一层楼呀?还怎么穷千里目呀……”问了一连串的“怎么”。我瞠目结舌。后来和家长沟通,有的家长说:“王之涣骗人!”原来,鹳雀楼西是“八百里秦川”,根本没山。

清·王尧衢知道楼西没山,可似乎“尽”总得有山可依呀?便在《唐诗合解笺注》里写到“楼前所望着,中条之山。其山高大,日为所遮,本未尽而若依山尽者。”

鹳雀楼在蒲州西南黄河高阜处,中条山在风陵渡之北,蒲州至风陵渡段黄河为南北走向,中条山尚在黄河东岸,不再日落的方向上。日在中天尚不能遮,怎能说“若依山尽者”呢?

我经过一番实践,也经过一番思索,似乎也看到了夹缝中的一线光明。现在说一说,作为投石问路的一块小石吧!

《登鹳雀楼》之所以千古不朽,首先在于气势恢宏。但日尽说,前两句说俗了,只不过是太阳落山了,黄河入海了,平淡无奇,说不出什么恢宏,说不出《登鹳雀楼》诗的真谛。

那么,“白日依山尽,黄河入海流。”所表达的景象是什么呢?

俗话说:水流千遭归大海,日行一昼尽西山。本意说的是“日月经天,江河行地”的运转永恒。其气势可以从郑板桥的一句比喻看出来:“譬之《六经》,犹苍蝇声耳,岂得为日月经天,江河行地哉。”(清·郑燮《郑板桥集、卷一、焦山别峰庵雨中无事书寄舍弟墨》)这里,郑燮倒不是贬低《六经》,而是说与“日月经天,江河行地”比,《六经》犹如万钧雷霆中的蝇声耳。由此可以看出,在古人眼里“日月经天,江河行地”气势之恢宏是多么的无与伦比了!如果在联想阳光、雨露,润物细无声,柳暗花明又一村,又是一个充满生机,充满希望的绿的世界。“白日依山尽,黄河入海流。”不正是结合鹳雀楼的景物,写出的“日月经天,江河行地”的景象吗?有这样的恢宏,下联的“欲穷千里目,更上一层楼。”才能诱人。