一早,我们一行7人就从乌鲁木齐市出发,驱车前往世界著名的旅游胜地——吐鲁番。在前往吐鲁番的路上,看到浩瀚的戈壁滩上有一列列排列整齐的沙土小丘,一直延伸到天山脚下。不知是何物,我心里甚觉纳闷。是否类似于蒙古草原上的敖包呢?还是维吾尔族人的坟冢呢?但为什么有如此之多?如此排列整齐?且一列列都伸向那白雪皑皑的天山呢?不解,问导游。王导告诉我们,那下面就是举世闻名的新疆吐鲁番坎儿井。

俗话说:“地靠水,树靠根,没有水,地不生。”水是绿洲的生命之源。众所周知,吐鲁番是我国著名的“火洲”,干旱少雨,滴水贵如油。全年平均降水量只有16毫米,年蒸发量却有3000毫米以上。只能凭借北面的天山、西面的喀拉乌成山的雪水资源,但这些雪山融水流出山不久就消失在戈壁砾石之中了。在这种情况下,古代吐鲁番人为了生存,利用盆地优势,把深层地下水逐渐变为浅层地下水,有效地防止了水量的蒸发。辉煌浩大的坎儿井工程,同万里长城、京杭大运河,并称我国古代靠劳动人民的智慧而创造的三大工程之一。

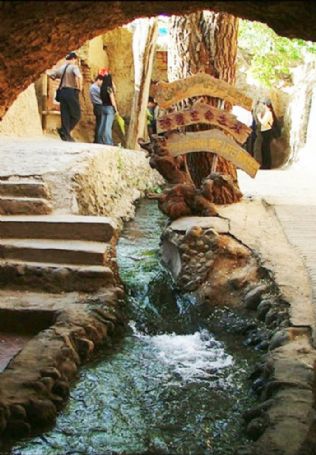

之前,我只听说过“坎儿井”这个名词,却一直不知道那究竟是怎样的井呢?如果不是在新疆所见,还真有点不可思议。我们紧跟王导,沿着一个井口的台阶拾级而下,来到暗渠边。借着昏暗的灯光前行,河道就像电影《地道战》里的地道一样,也像城市里备战时留下的防空洞一样。顶部呈弓形,两侧平滑,一人多高,底部是水道,清澈的渠水流向远处,行人可以沿着暗渠两边自如行走。我们一边感受着这里的凉爽,一边倾听王导自豪的介绍。坎儿井的“坎儿”,就是井穴之意,是干旱少雨地方一种特殊的灌溉系统,至今已有2000多年的历史了。新疆的坎儿井主要分布在吐鲁番、哈密等盆地,共有1600余条,总长度超过5000公里,相当于长城一样,比运河还壮观。其中吐鲁番的坎儿井1237条,至现在仍使用的853条。总出水量每秒约10立方米,年流量达2.94亿立方米。接着王导风趣地说,坎儿井的水是经过几十层的沙子过滤的,比现在纯净水厂生产出来的水还要纯净,在吐鲁番连毛驴都喝得是纯净水了。我们用手去感觉,的确很清,也很凉爽,给人的感觉真舒服啊!

从地下走上地面后,我们来到了坎儿井博物馆的展厅,在这里我进一步了解了坎儿井的原理和结构。坎儿井由坚井、暗渠、明渠、涝坝(蓄水池)4部分组成。它是一项利用北高南低的地势,不需任何动力而将地下水引出地表的地下水利工程。坚井,是用来开挖暗渠,运送沙石及通风用的。井口呈长方形,一般长1米,宽0.7米。每隔20——30米开挖一口坚井,越向上游,坚井距离越长;越向下游,坚井距离越短。我们在公路上看到的许许多多的沙土小丘,就是通过坚井挖出来的。暗渠是主体,也就是地下河道。一般高1.7米,宽1.2米,最短的仅有一二百米。明渠,就是暗渠出水口至农田之间的水渠。涝坝,是在暗渠出水口,修建一座蓄水池,积蓄一定水量,然后灌溉农田。其水源为高山峡谷地带的雪水潜流,在一定的间隔距离内挖掘众多的坚井,坚井与坚井底部再挖暗渠贯通。一井接一井,一站接一站,一直引向绿洲,注入涝坝,再引向农田。坎儿井并不因炎热、狂风,而使水分蒸发,因而流量稳定,保证了农田灌溉。

坎儿井又称“林公井”,这是为什么呢?据史书记载,民族英雄林则徐因禁绝鸦片,抗击英军,被贬谪到新疆。他虽不是坎儿井的发明者,但他大力推广坎儿井,并在修建坎儿井的过程中做出了重要贡献。公元1845——1847年,年逾花甲的林则徐,在新疆兴办水利,垦荒屯田,表现出卓越的施政才干和实干精神。在他的推动下,仅吐鲁番、鄯善、托克逊3地县就新挖坎儿井300多条。鄯善县七台乡现有60多条坎儿井,据考证多数是林则徐到吐鲁番后新开挖的。为了纪念林则徐推广坎儿井的功绩,当地群众把坎儿井称之为“林公井”,以表达自己的崇敬仰慕之情。当年林公兴办农田水利的遗迹,迄今仍隐约可见。林公开渠垦荒的千秋伟业,惠泽后世,将万世流传。“火洲”的吐鲁番地区,气候极为干燥。如人体血脉似的坎儿井群的潜流网络,在吐鲁番盆地广泛采用,四通八达,缔造了新疆戈壁滩上的绿洲。坎儿井的清泉,从雪山引来,浇灌滋润着吐鲁番大地。把个“火洲”戈壁变成绿洲良田,把个葡萄、瓜果、棉花、油料驰名中外。我们来到坎儿井,临渠借饮一口坎儿水,荡气回肠。

坎儿井,是绿洲的生命之源,没有坎儿井,就没有吐鲁番。