去年一月末,与大学同学回到半年未见的母校,看到校园新的变化,心中满是感慨。我们在忻州逗留了几天,顺便去了趟久负盛名的阎锡山故居,那里的风光给我们留下了很深的印象。

阎锡山从辛亥革命开始统治山西38年,是中国近代史上赫赫有名的人物。他的故居不仅是研究阎氏家族繁衍兴衰的珍贵实物,也是阎锡山本人政治仕途升降沉浮的历史遗迹。1986年被山西省人民政府列为省级重点文物保护单位,1988年被开辟为河边民俗博物馆。

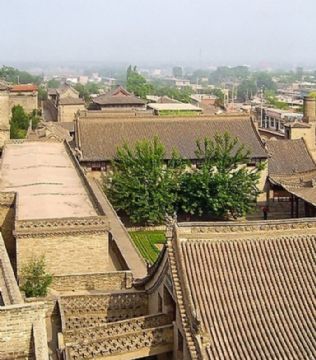

阎锡山故居位于忻州市定襄县城东北22公里的河边村,坐落于滹沱河东岸的文山脚下。始建于20世纪20年代初,历14年完工。整个建筑群坐东向西,现存27座院落、700余间房屋,占地面积38000平方米。总体设计分为上下两院,前后为东西花园。所谓东西花园,并非真正花草遍地、树木郁葱的去处,而是一套连一套的深宅大院。

买了门票后,我们便从故居的大门进入。进入大门,是东花园一院,名“归仁堂”,它是故居里最大的一个院子。映入眼帘的是一个写有“阎锡山故居”五个大字的红底影壁,影壁背面是蓝底的孙中山先生手迹“博爱”。一院四面均建厅堂,中间是花坛、假山和喷水池,周围则是用条石、鹅卵石和青砖铺墁的带有装饰图案的车马环行便道。

穿过“归仁堂”东厅中间的过道便是东花园的二院—“居仁堂”。堂前楹联:“读书修福和年绵祖德,安分养神忠厚振家声”。从对联中我们可以想象得出阎锡山衣锦还乡、光宗耀祖的风光。东厅楹联:“凭栏遥看,文山叠秀,莺语幽谷金陌美;倚石仙听,沱水流环,雁落衡皋暮云闲”。对联不但把文山沱河融入其间,而且努力营造出一种闲云野鹤的氛围。与此相适应,院内栩栩如生的石雕、砖雕、木雕以及飞檐、斗拱,均为典型的晚清宫殿式的建筑风格。

过东厅一侧的过道,便是“当仁堂”了,大概是取“天降大任于斯人,吾当仁不让”之意,主人踌躇满志之态溢于言表。它比前两个院要小得多,但就建筑艺术而言,却更是精雕细刻,格外的考究。“做事是人生的结果。做的事多就是此生的结果大;做的事少就是此生的结果小。为做人即应当做事。”所有三堂南厅墙上均刻有保存完好的十余幅阎府家训石刻,其内容或谈交友持家,或言善德治学,均为阎锡山言论。这些家训从一个侧面让我们了解到阎锡山较为真实的一面。在三院的东南方向,耸立着一座三层大楼。底层是十分宽敞的三眼大窑洞。我们顺着上楼的石阶通道来到了楼顶上。楼顶由方砖平铺,游人们可在这里登高远眺,一览故居的全景。站在楼顶上凭栏远眺,不远处的山峦出现在我们的视野之中,果然气势不凡。

从楼顶下来,我们便跟着人群四处转悠,不知不觉,便转到了得一楼下。此楼是阎锡山被袁世凯封为一等侯爵后修的。“得一”二字出自老子的《道德经》:“昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正。”阎锡山被封为侯爵,取“得一”之名,意义深远。

从得一楼前行,便到了都督府。都督府中的一处中西合璧的建筑颇有特色。游览过程中,我们看到两处房屋里都有如真人一般大小的蜡像。一处的事件是阎锡山在冯阎倒蒋前夕软禁冯玉祥将军,一次是阎锡山款待蒋介石、宋美龄夫妇。

随后,我们转到长工院,也就是当年阎府中劳动人民工作的地方。院中还陈放着劳动工具,墙上的壁画似乎说的是神农尝百草的故事。屋顶上的砖雕很细致,显示出山西大院深厚的文化底蕴。

故居中设有河边民俗博物馆。馆内陈列品以民俗文物为主,按照农、食、住、行、娱、信为内容的六大系列布局,包括民间面塑、刺绣、雕刻、饮食、信仰、婚俗等共58个陈列室,总面积1980平方米。这些展室的陈列,相互之间既相对独立,又交叉关联,生动地反映了晋北清末民初独特的民俗文化和异彩纷呈的民间艺术。

阎锡山故居里面的宅院建筑错综复杂,令人晕头转向,进到院子就找不着北了,里面到处都是暗道,四通八达。一个院子可以进到3到4个不同的院子里,就像进了迷宫或八卦阵。阎府地道以阎锡山居住的小院为中心,由青石青砖组建砌成,设有三个出口,可以直达墙外和村外。地道内建有警卫室、电台室、作战指挥室、弹药库等军事设施,是旧中国最大的私家军事地道。我们也跟着人群进到阎府地道里,在阴暗的环境里,感受了一下阎府的神秘。

阎锡山早已作古,他的功过也早已成为了历史,他为家乡人留下了故居这份独特的遗产,我们在游览的同时,解读了一位中国近代史上曾经叱咤风云的人物,也算不虚此行了。