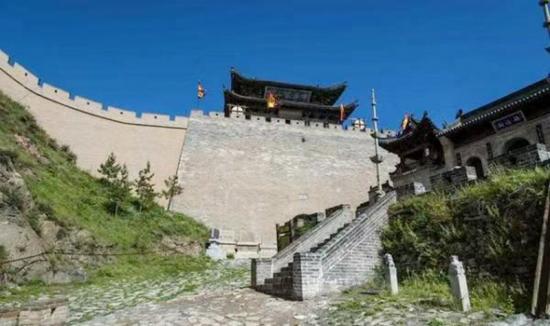

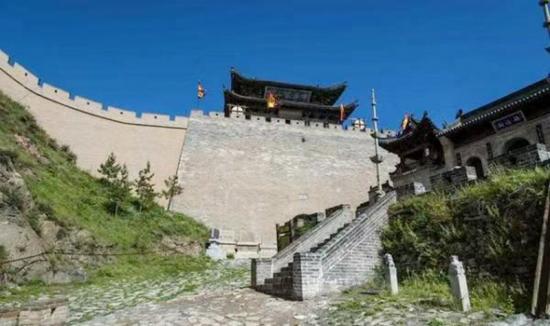

图片1

牛宝生

在岁月的长河中,历史的烽烟与文化的瑰宝交织成一幅幅动人的画卷,而出关入关的故事,便是这画卷中最为绚烂的一笔。它们不仅仅是地理上的跨越,更是心灵与智慧的远征,每一道关隘背后,都藏着无数传奇与哲思。

孩提时代,我便在村头大院纳凉的夏夜星空下,听姥姥讲述家乡戏上党梆子《三关排宴》的剧情故事。那激昂的唱腔,仿佛能穿越时空,将我带入那金戈铁马、英雄辈出的年代。那时的我,对“关”的概念充满了无限遐想,想象着那些英雄豪杰如何在关隘间演绎着忠奸善恶的戏码。

谈及关隘,函谷关无疑是最为人熟知的一个。它不仅因“紫气东来”的祥瑞之兆而闻名遐迩,更因老子西出此关,留下《道德经》这一千古奇书而名垂青史。司马迁在《史记》中的记载,让这段历史更加生动鲜活,仿佛我们能亲眼见到那位骑青牛、携经卷的老子,悠然西去,留下一路智慧与哲思。而“白马非马”的哲理故事,更是在此间流传,引人深思,让人在思辨中领悟世界的奥秘。

“白马非马”是函谷关另一著名趣事。公孙龙骑白马过此关。当时马瘟流行,故关吏说:“要度关,人可以,但马不行。”公孙龙对曰:“白马,并不是马,怎么不可以度关呢?”关吏只得让他和马都通过。

“白马非马”是战国末期名家公孙龙的成名论题。此辩题主张:白色的马(白马)并不等同于马本身(马),因为“白”作为颜色的特定属性,与“马”这一物种的本质属性相区别。公孙龙认为,当提及“白马”时,已经是在描述一个具体且包含颜色属性的概念,而“马”则是更广泛、更一般的类别,不包含具体的颜色信息。因此,从逻辑分类的角度看,两者虽有交集但不等同,即“白马非马”。这一辩题,深刻揭示了概念的内涵与外延、共性与个性的辩证关系,对先秦名学的发展起了重要的促进作用,是古代中国逻辑学思想的瑰宝。

函谷关再一次惊艳世人,是因了“鸡鸣狗盗”的奇闻趣事。此事以独特的幽默与智慧,揭示了小人物在关键时刻也能发挥大作用的道理。战国时期,孟尝君出使秦国被扣,其门客装狗偷出白狐裘献给秦王宠妾得释放。逃至函谷关时,还未到鸡鸣叫,开城门的时分。在此紧要时刻,又一门客装鸡叫骗开城门而终于脱险,转危为安。

雁门关,则是另一番景象。李贺以其鬼才之笔,吟咏出“黑云压城城欲摧,甲光向日金鳞开”的壮阔诗篇,让人感受到边关战事的紧张与悲壮。这里的每一块砖石,似乎都镌刻着历史的痕迹,讲述着过往的辉煌与沧桑。

“西出阳关无故人”,王维的诗句道出了多少离别的哀愁与对远方的向往。而“春风不度玉门关”,则以一种近乎残酷的美,描绘了边塞的荒凉与寂寞。“雪拥蓝关马不前”,韩愈的这句诗,更是将自然之威与人生之艰融为一体,令人动容。

“细雨骑驴入剑门”,蒙蒙细雨中,陆游的那份超脱与淡然,让人不禁遐想连篇。

“铁马秋风大散关”,此句描绘了陆放翁对往昔英勇抗金、收复失地场景的深切怀念,展现了其壮志未酬的悲愤与对国家命运的深切忧虑。通过“铁马”与“秋风”的意象,勾勒出战场上的壮丽与苍凉,既表现了渴望北伐、恢复中原的豪情壮志,又透露出他面对现实无奈、时光流逝、功业难成的沉郁与悲愤。

过五关、斩六将,关羽的英勇与忠诚,成为了后人口中传唱的佳话。

再来说说那则温馨而又略带讽刺的故事吧。明代陆粲《说听》中的一则记载,让我们看到了一位落第士子的无奈与自嘲。陆世明乘船归家,途经临清关,被误作商人而要求缴税。他提笔写下“献策金门苦未收,归心日夜水东流。扁舟载得愁千斛,闻说君王不税愁”的诗句,不仅赢得了关吏的同情与帮助,更让后世读者在笑声中感受到人生的酸甜苦辣。

这些出关入关的奇闻趣事,如同一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在历史的长河之中,闪耀着智慧与文化的光芒。它们不仅让我们领略了历史的厚重与文化的深邃,更让我们在品味中感悟人生的真谛与哲理。