图片1

图片1

图片1

王增斌

查证罗贯中家族,为什么要考察榆次罗氏?因上世纪三十年代发现之《录鬼簿续编》明载“罗贯中太原人”,而无论元或明,榆次都系太原属地。元代太原称冀宁路,直属县共十个,榆次位居第五位,其他九县为阳曲、文水、平晋、祁县、太谷、清源、寿阳、交城、徐沟。明代太原府直属县共十三个,榆次位居十三县之第三:前有阳曲、太原两县,后有太谷、祁县、徐沟、清源、交城、文水、寿阳、盂县、静乐、河曲十县。本《罗贯中籍贯家族查证》第八篇《宋元明三代太原行政建置》已有过叙述,兹不赘言。

一、榆次历史渊源及历代行政建置

榆次,位古晋阳城之东,原县治距今太原主城二十馀公里。地名来历,说法颇多。据《榆次县志》:上古帝有榆罔,凭太行以居冀州,其后代建立榆州国,[ 据说榆罔是炎帝部落第八代首领。唐代孔颖达《周易正义·系辞下》引晋皇甫谧《帝王世纪》云:“炎帝神农氏……纳奔水氏,女曰听谈。生帝临魁,次帝承,次帝明,次帝直,次帝釐,次帝哀,次帝榆罔,凡八代及轩辕氏也。”据说最后一代炎帝榆罔由于受共工、夸父和东夷少昊族的不断侵扰,帝都伊川无法安居,于是榆罔向北方迁徙,在榆林(今山西榆社)建立了新的氏族领地。经过了10年左右的休养生息,榆罔建立了祭祀天地日月谷雨社稷的神坛,由此出兵北上,与蚩尤及轩辕黄帝分别在涿鹿、阪泉进行会战。榆罔被黄帝打败之后,将自己的氏族南迁湖南长沙,其子方雷氏则被封于现在的榆次区社城镇乌金山,始建立榆国。]后亡于西周末。并引《周书》云:“孤而无使,曲沃(国)伐之。榆州既亡,其社存焉 (今榆社境内有社城),古谓之榆社。”榆次和榆社土地“相次接属”,故名榆次。亦有谓其位于太原、上党之间,天文上属天榆星所在,故有榆社、榆次之称(亦有谓因境内榆树多且质量优而得名)。

榆次古有“魏榆”之称。《左传》昭公八年(前534):“石言于晋魏榆(意即晋国的魏榆地方有块石头出声说话)。”汉服虔注云:“魏,邑也;榆,州里名。”清雍正年编《山西通志》卷十七《山川·太原府·太原县》:“榆次縣,故塗水鄉,晉大夫智徐吾之邑也。《春秋·昭公八年》晉侯築虒祁之宫,有石言晉之魏榆……《漢書》曰榆次,《十三州志》以為塗陽縣矣,王莽之太原亭也。縣南側水有鑿臺,韓、魏殺智伯瑶於其下。”

榆次战国属赵。秦置榆次县,属太原郡,东汉、魏、晋因之。北魏太平真君九年(448)并入晋阳县,景明元年(500)复置榆次县,北齐废,移中都县治此。隋开皇十年(590)再为榆次县。唐属并州,开元后属太原府。

北宋太平兴国四年(979),宋太宗赵光义毁晋阳城后,置并州州治于榆次。太平兴国七年(982),并州州治改迁于唐明镇(今太原市所在),榆次降为并州属县。嘉祐四年(1059)太原恢复“府”治地位,榆次为其属县之一。元改太原路为冀宁路,榆次并属之。明、清两朝榆次属太原府。民国四年(1914)属冀宁道,民国十七年(1927)直属山西省。

建国后之1954年为榆次市,下设榆次县。1958年撤销榆次县,与寿阳县同并入榆次市,属晋中专区。1963年榆次市改县。1971年复析设榆次市,下设榆次县。1983年榆次县再并入榆次市,由晋中地区代管。1999年晋中地区改设晋中市,原县级榆次市改置为榆次区。

二、现存省志、县志之《选举志》记录榆次罗姓功名人士

(一)明代举人、进士:榆次人罗元吉、罗元祥两兄弟

罗元吉为明代天顺三年举人,成化五年进士。

罗元祥为明代天顺六年举人,成化八年进士。

(二)清代榆次罗姓举人、进士

清代榆次罗氏出过一个进士、三个举人。进士为罗汝明,弓村人。

三名举人:文举人除罗汝明,尚有罗锡,弓村人。武举人则有罗曰纬,罗家庄人。

(三)清代榆次罗姓贡生

清嘉庆十一年有罗拔、嘉庆十五年有罗荃,均弓村人氏。“例仕”一目,记录民国年间罗晟宿,罗家庄人。

三、榆次罗氏聚居地考察

上引资料证明,明清两代榆次罗姓取得功名之人,不外两村:一为罗家庄,一为弓村。当今榆次罗氏集居地,仍主要在这两村。

(一)什贴镇·罗家庄

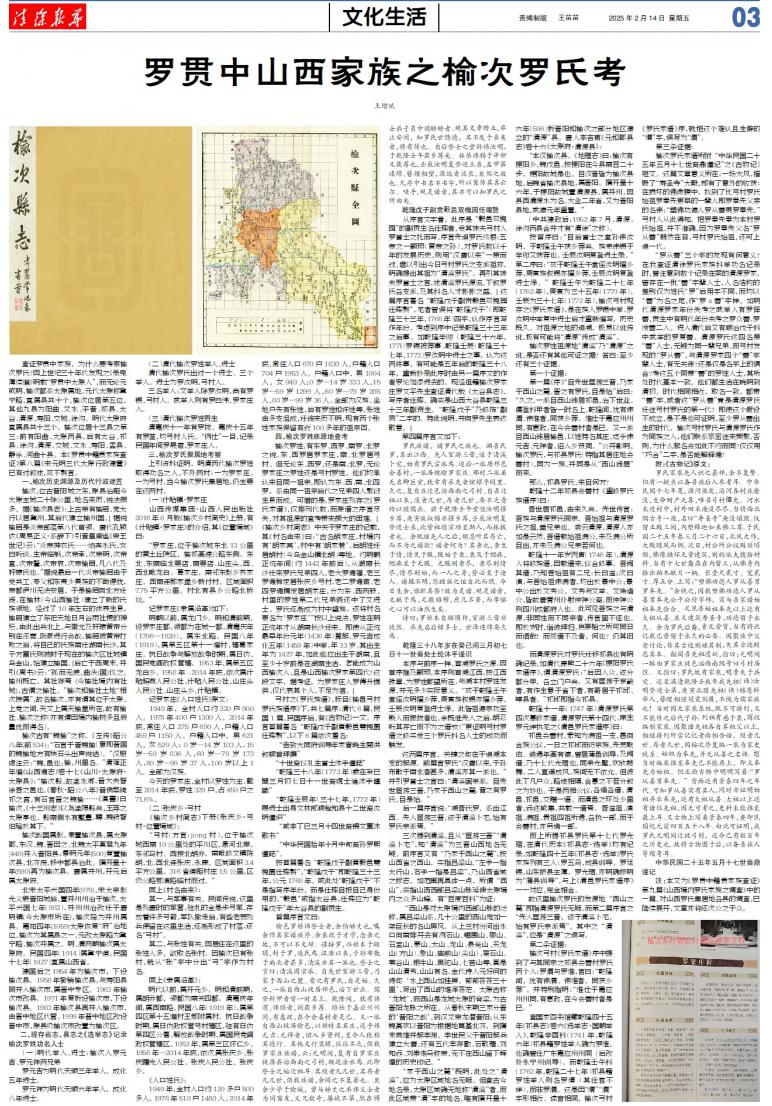

山西传媒集团·山西人民出版社2016年6月版《榆次乡村简史》上册,有《什贴镇·罗家庄》的介绍,其《位置境域》曰:

“罗家庄,位于榆次城东北13公里的黄土丘陵区,榆祁高速公路东侧。东北、东南临北要店、南要店、山庄头,西、西北毗龙白、葛家庄,南邻东赵乡苏家庄,西南连郭家堡乡新付村。区域面积7.75平方公里。村北有县乡公路北桥线。”

记罗家庄《隶属沿革》如下:

明朝以前,属龙门乡。明和清前期,设罗家庄都,领都为在城一都。清嘉庆年(1796—1820),属东北路。民国八年(1919),属第五区第十一编村,辖葛家庄。抗日战争与解放战争时期,属日伪、国民党阎政权管辖。1953年,属第五区龙白乡。1958年-2014年底,依次属什贴超英人民公社、什贴人民公社、山庄头人民公社、山庄头乡、什贴镇。

记罗家庄《人口姓氏》原文:

1949年,全村人口约320户900人。1978年400户1300人。2014年底,常住人口275户690人,户籍人口459户1150人。户籍人口中,男621人,女529人;0岁—14岁103人,15岁—59岁 836人,60岁—79岁 173人,80岁—99岁37人,100岁以上1人。全部为汉族。

今天的罗家庄,全村以罗姓为主。截至2014年底,罗姓329户,占459户之71.6%。

(二)张庆乡·弓村

《榆次乡村简志》下册《张庆乡·弓村·位置境域》:

“弓村(方言:jiong村),位于榆次城西南10公里处的平川区,潇河北岸。东邻马村、西接北胡乔,南毗修文镇陈胡,北、西北连张庆、永康。区域面积3.4平方公里。316省道距村庄1.5公里,区级公路郝演路临村而过。”

同上《村名由来》:

其一,与军事有关。民间传说,这里是残唐时的军营,驻扎的全是步弓军,存放着许多弓箭。军队撤走后,有些老弱残兵便留在这里生活,逐渐形成了村落,遂名“弓村”。

其二,与张姓有关。因居住在这里的张姓人多,欲取名张村。因榆次已有张村,就从“张”字中分出“弓”字作为村名。

同上《隶属沿革》:

明代以前,属开元乡。明和清前期,属胡乔都,领都为南关四都。清嘉庆年间,属西南路。民国八年(1919年),属第四区第十五编村王郝附属村。抗日战争时期,属日伪政权管弓村辖区,驻有日伪第四区公署。解放战争时期,属国民党阎政权管辖区。1953年,属第三区怀仁乡。1956年—2014年底,依次属张庆乡、张庆曙光人民公社、张庆人民公社、张庆乡。

《人口姓氏》:

1949年,全村人口约120多户500多人。1978年510户1480人。2014年底,常住人口670户1830人,户籍人口704户1953人。户籍人口中,男1004人,女949人;0岁—14岁333人,15岁—59岁1299人,60岁—79岁285人,80岁—99岁36人。全部为汉族。坐地户先有张姓,后有罗姓和许姓等。张姓由多支组成,迁徙来历不明,现有两个张姓家族保留有近100多年的祖宗图。

四、榆次罗姓族源地查考

榆次罗姓,有东罗、西罗、南罗、北罗之说,东、西罗居罗家庄,南、北罗居弓村。但无论东、西罗,还是南、北罗,无论罗家庄之罗姓还是弓村罗姓,他们均承认来自同一祖宗,即认为东、西、南、北四罗,系由同一祖宗后代之兄弟四人繁衍生息而成。可惜的是,罗家庄残存之《罗氏家谱》,仅排列代数,而原谱之序言尽失,对其祖源的查考带来颇大的困难。[ 《榆次乡村简志》中关于罗家庄的记载,其《村名由来》曰:“古名胡家庄,村境内有‘胡家窝’,村中有‘胡家巷’。后胡姓迁居胡村(今乌金山镇北胡)等地。约明朝正统年间(约1442年前后),从湖南长沙迁来罗氏兄弟四人,老大罗通福、老三罗通稀定居张庆乡弓村,老二罗通甫、老四罗通稠定居胡家庄,分为东、西两股。村里的罗姓第二代兄弟俩还中了文进士。罗氏逐渐成为村中望族,遂将村名更名为‘罗家庄’”按以上说法,罗姓在明正统年才从湖南长沙迁来,即使从正统最早年份元年(1436年)算起,罗元吉成化五年(1459年)中举,年33岁。其出生年为1427年,如此他应出生于湖南,且至少十岁前是在湖南生活,怎能成为山西榆次人,且是山西榆次罗家第四代?这段文字,据考证,为罗家庄人罗傅升提供,仅代表其个人,不足为信。] 弓村之《罗氏族谱》,标目《榆邑弓村罗氏族谱序》下,共七篇序:清代6篇,民国1篇,民国序后,有《古物记》一文。序言首篇署名“乾隆戊子副貢榖邑雙槐園任璨赘”,以下6篇依次署名:

“告致大同府训导年家眷晚生閆洪叙顿首拜撰”

“十世裔仪礼生誉士沐手谨誌”

“乾隆三十八年(1773年)歲在癸已閏三月初七日十一世裔處士綸沐手謹識”

“乾隆壬辰年(三十七年,1772年)赐进士出身文林郎候铨知县十二世裔汝明谨识”

“咸丰丁巳三月十四世裔锦文薰沐敬书”

“中华民国拾年十月中旬裔孙罗熙谨誌”。

按首篇署名“乾隆戊子副貢榖邑雙槐園任璨赘”,“乾隆戊子”即乾隆三十三年,公元1768年。或此处“乾隆戊子”不是指写序年份,而是任璨自报自己身份用的,“穀邑”或指太谷县,任璨应为“乾隆戊子”年太谷县的副贡生。

首篇序言文曰:

榆邑罗姓讳誉士者,余伯姊丈也,嘱余作其家谱族序。余虽疏于才学,念亲之故,不可以不文辞。谨按罗,兴姓本于颛顼,封于罗,遂氏焉。汉唐以来,子孙布散于南北者甚多,清溪亦其一派也。誉士之言曰:清溪固宗派。自先世宦游三晋,乃家于西山之麓。晋之有罗氏,自是始。久之,一派自西山徙居祁邑,治下世业。儒登科甲者皆一时名上。乾隆间,犹有讳渭、讳维者,同获乡荐。维仕于嘉应州州同,有惠政,在今会善村者是已。又一派自西山徙居榆邑,以姓特名其庄,迄乎讳元吉、元祥者,诏入乡贤祠,至今人犹称其德行。其他文行显耀,往往不乏,俱载罗家庄族谱,云:元明间,复有自罗家庄徙居县治西南之弓村,颇近涂水焉。此即誉士之始迁祖耳。其殁者凡几世,其存者凡几世,俱载族谱,余闻之不复著也。且余少学于榆城,曾与姊丈之弟讳义士者为同窗友,义兄数奇,屡试不第,然在博士弟子员中固矫矫者。观其文章醇正,举止安闲,知罗氏世隐德,其不发于吾友者,将有待也。自后誉士之堂孙讳汝明,于乾隆壬午获乡荐矣。族弟讳锡于辛卯又获荐也,壬辰汝明复登进土录,盖甲第连绵、簪缨相望,源远者流长,自然之效也。凡序中书名不书字,所以冀传其真云尔。嗟乎,观是谱者,其亦可以知罗氏之所由矣。

乾隆戊子副贡穀邑双槐园任璨赘

从序言文字看,此序是“穀邑双槐园”的副贡生名任璨者,受其妹夫弓村人罗誉士之托而写。序言先追罗氏终根:五帝之一颛顼(黄帝之孙),对罗氏数以千年的发展历史,则用“汉唐以来”一带而过,借以引出今日弓村罗氏之支派祖祢,明确提出其祖为“清溪罗氏”。再引其妹夫罗誉士之言,述清溪罗氏源流。下叙罗氏各支派,及其科名人才彬彬之盛。[ 这篇序言署名“乾隆戊子副贡穀邑双槐园任璨赘”,笔者曾误将“乾隆戊子”(即乾隆三十三年,1768年)四字,认作序言写作年份,考虑到序中记录乾隆三十三年之后事,如乾隆辛卯(乾隆三十六年,177l)罗锡被荐事、乾隆壬辰(乾隆三十七年,1772)罗汝明中进士之事。认为这两件事,有可能是五年后的乾隆三十八年,重新抄录此序时由另一篇序文的作者罗纶加添进去的。现经祖籍榆次罗家庄罗文平先生查证清代版《太谷县志》,写序者任璨,确实是山西大谷县乾隆三十三年副贡生。“乾隆戊子”乃修饰“副贡”二字的。特此说明,并向罗先生表达敬意。] 第四篇序言文如下:

罗氏族谱,谱罗氏之族也。溯吾氏罗,系出江西。先人宦游三晋,遂于清溪卜宅,始有罗氏宗派焉。迨后一派居祁邑会善村,一派居魏榆罗家庄。那时二派虽无名卿巨室,犹幸有承先者炫耀乎闾里。久之,复自庄迁邑治西南之弓村。自吾迁祖以来,没者几世,存者几世,要不乏青衿以继儒业。兹于乾隆壬午堂侄汝明擢乡荐,庚寅族叔锡亦擢乡荐,壬辰汝明复登进士录,此皆祖德宗功至斯人,而振拔者也。余既继先人之后,胡忍听其存亡,而不为之谱欤?谱者何为?其亲也,亲生于情,情见于服,服始于衰,衰及于缌麻,缌麻至于无服。无服则亲尽,亲尽则情尽,情尽则始,而一人之身,势必至于途人。谱牒不明,恐睦族之谊自此而绝。今日生余,谁职其咎?故为是谱。观是谱者,文献于焉,足徽昭穆,庶几不紊,而孝悌之心可以油然生矣。

诗曰:罗姓本自颛顼传,宦游三晋非徒然。承先启后储多士,世泽连绵要久焉。

乾隆三十八年岁在癸已闰三月初七日十一世裔处士纶沐手谨识

本序与前序一样,首溯罗氏之源,因首序推及颛顼,本序则首溯江西。按江西豫章,为罗姓郡望所在,与溯本村罗姓发源,并无多少实际意义。“兹于乾隆壬午堂侄汝明擢乡荐,庚寅族叔锡亦擢乡荐,壬辰汝明复登进士绿,此皆祖德宗功至斯人而振拔者也。余既继先人之后,胡忍听其存亡而不为之谱欤?”更证明弓村罗谱之修实受三个罗氏科名人士的成功而触发。

这两篇序言,关键之句在于追溯本支的起源。前篇言罗氏“汉唐以来,子孙布散于南北者甚多,清溪亦其一派也。”并引罗誉士之言曰:“清溪固宗派。自先世宦游三晋,乃家于西山之麓。晋之有罗氏,自是始。”

后一篇序言说:“溯吾氏罗,系出江西。先人宦游三晋,遂于清溪卜宅,始有罗氏宗派焉。”

三次提到清溪,且从“宦游三晋”“清溪卜宅”,知“清溪”为三晋山西地名无疑。前序言又有“乃家于西山之麓”,按山西省之西山,实指吕梁山,“左手一指太行山,右手一指是吕梁”,乃山西省域之标志。如范围再具体一点,所谓“西山”,实指山西西部吕梁山脉延伸太原境内之众多山峰。有“百度百科”为证:

“西山是对太原境内西部山脉的泛称,属吕梁山系,几十公里的西山宛如一架巨长的名山屏风。从上兰村汾河出水口向南排开去有冽石山、崛围山、婴山、石室山、蒙山、太山、龙山、悬瓮山、天龙山(方山)、象山、庙前山(尖山)、蚕石山、苇谷山、银牛山、黑驼山、七苦山等,真是山山清秀,山山有名。金代诗人元好问的诗句‘水上西山如挂屏,郁郁苍苍三十里’,写出了西山的雄浑苍茫。太原古称‘龙城’,而西山是龙城太原的脊梁,为古晋阳龙脉之所在。从春秋末期三家分晋的‘晋阳之战’,到汉文帝龙潜晋阳;从东魏高欢以晋阳为根据地奠基北齐,到隋末英雄并起李渊、李世民父子晋阳起兵建立大唐,还有五代李存勖、石敬瑭、刘知远、刘崇走马称帝,无不在西山留下辉煌的历史印记。”

“家于西山之麓”既明,此处之“清溪”,应为太原区域地名无疑。但查古今地名录,太原区域确无地称“清溪”者。而此区域带“清”字的地名,唯有隋开皇十六年(596)析晋阳和榆次之部分地区建立的“清源”县。唐人李吉甫《元和郡县志》卷十六《太原府·清源县》:

“本汉榆次县。《地理志》曰:榆次有梗阳乡,魏戊邑。按梗阳在今县南百二十步,梗阳故城是也。自汉晋皆为榆次县地,后魏省榆次县地,属晋阳。隋开皇十六年,于梗阳故城置清源县,属并州,因县西清源水为名。大业二年省,又为晋阳县地,武德元年重置。”

(中共建政后,1952年7月,清源、徐沟两县合并才有“清徐”之称)。

按首序曰:“自后誉士之堂孙讳汝明,于乾隆壬午获乡荐矣。族弟讳锡于辛卯又获荐也。壬辰汝明复登进土录。”第二序曰:“兹于乾隆壬午堂侄汝明擢乡荐,庚寅族叔锡亦擢乡荐,壬辰汝明复登进士绿。”乾隆壬午为乾隆二十七年(1762年),庚寅为三十五年(1770年),壬辰为三十七年(1772年),榆次弓村现存之《罗氏家谱》,是在族人罗锡中举、罗汝明中举复中进士后才重新编写,历史既久,对祖源之地的追溯,极易以讹传讹,极有可能将“清源”传成“清溪”。

榆次罗姓祖源地“清溪”乃“清源”之讹,是否还有其他可证之据?答曰:至少还有三个证据。

第一个证据:

第一篇《序》“自先世宦游三晋,乃家于西山之麓。晋之有罗氏,自是始”后曰:“久之,一派自西山徙居祁邑,治下世业。儒登科甲者皆一时名上。乾隆间,犹有讳渭、讳维者,同获乡荐。维仕于嘉应州州同,有惠政,在今会善村者是已。又一派自西山徙居榆邑,以姓特名其庄,迄乎讳元吉、元祥者,诏入乡贤祠。”公开彰明,榆次罗氏,与祁县罗氏(特指其居住地会善村),同为一族,并同是从“西山徙居”而来。

那么,祁县罗氏,来自何方?

乾隆十二年祁县会善村《重修罗氏族谱序》曰:

吾世居祁邑,由来久矣。先世传言:吾族与清源罗氏同宗,吾始祖与清源罗氏之祖,盖兄弟也。尝云清源,清源人亦如是云然。吾谱载始祖满公,未及满公所自出,亦未及满公兄弟若何也。

乾隆十一年岁丙寅(1746年),清源人将修族谱,因载谱来,议合修事。吾阅其谱,乃知吾始祖有二兄:长曰溢;次曰演,与吾始祖讳满者,均出於景中公;景中公出於文秀公。文秀与文举、文焕诸公,皆故唐青州仆射仲祥公裔,而仲祥公则四川成都府人也。此可见吾族之与清源,非同姓而不同宗者,传言固不诬也。即於岁时,诣彼拜扫。岂崇韬之所可同日而语哉!而兹谱不及者,何也?仍其旧也。

而清源罗氏对罗氏迁移祁县也有明确记录,如清代康熙二十六年《梗阳罗氏家谱序》,谓清源罗氏:“后因人众,遂分都分甲,各立门户矣。又有宦游于京畿者,有作生意于省下者,有寄居于祁邱、崞县者。”祁邱即指今祁县。

乾隆十一年(1747年)清源罗氏第四次纂修家谱,清源罗氏第十四代、庠生罗元详执笔之《清邑罗氏家谱序》曰:

祁邑会善村,素知为满祖一支,愚向合族公议,一日之祁邱而访宗族。先灵默佑。适遇年高有德,曾居蒲邑训导,及阅谱,乃十七代光珺也,同弟光壂,欢欣鼓舞。二人直道成风,族间无不依允。但彼此丁凡户众,路途相隔,合纂之不若分叙之为妙也。于是两相公议,各造各谱。清邑、祁邑,交赠一谱。而清邑之环处乡里者,远迩咸集,共载一谱焉。吾溢祖、演祖、满祖、贵祖四祖所遗,各执一部。而于会善村,亦另造一部。

而上所提祁县罗氏第十七代罗光珺,在清代历本《祁县志·选举》均有记录,如乾隆四十五年《祁县志·选举》罗氏家族列有三人:罗五马,成县训导。罗廷锡,山东掖县主簿。罗光珺,亦明确标明为“蒲县训导”,与上《清邑罗氏家谱序》一一对应,完全相合。

故这里榆次罗氏的发源地“西山之麓”即指清源罗氏无疑。而第二篇序言之“先人宦游三晋,遂于清溪卜宅,始有罗氏宗派焉”,其中之“清溪”,应是“清源”之误写。

第二条证据:

榆次弓村《罗氏家谱》序中提到了与其同宗之祁县会善村罗氏两个人:罗渭与罗维,言曰:“乾隆间,犹有讳渭、讳维者,同获乡荐”。并特别指明:“维仕于嘉应州州同,有惠政,在今会善村者是已。”

查国家图书馆藏乾隆四十五年《祁县志》卷六《选举志·国朝举人》,乾隆辛酉科(1741年,乾隆六年)祁县籍罗姓举人确为罗维,也确曾任广东嘉应州州同(后改补永宁州训导)。而乾隆壬午科(1762年,乾隆二十七年)祁县籍罗姓举人则名罗緭(其任官不详),而非罗渭。这是因“緭”“渭”字形相近、读音相同,榆次弓村《罗氏家谱》序,就把这个难认且生僻的“緭”字,误写为“渭”。

第三条证据:

榆次罗氏家谱所附“中华民国二十五年五月十七世裔鼎谨记”之《古物记》短文。这篇文章意义所在:一场大风,摧毁了“寿圣寺”大殿,却有了意外的收获:在损坏的佛像腹中,找到了比弓村罗氏始祖罗奉先更早的一辈人即罗奉先父亲的名讳:“塑佛功德人罗从善男罗奉先。”弓村人从此得知,把罗奉先奉为本村罗氏始祖,并不准确,因为罗奉先父名“罗从善”赫然在目,弓村罗氏始祖,还可上追一代。

“罗从善”三个字的发现有何意义?在我查证清徐罗氏家族科举功名记录时,曾注意到数个记录在案的清源罗家,曾存在一批“善”字辈人士,人名结构的差别仅为姓氏“罗”后用字不同,而均以“善”为名之尾,作“罗x善”字样。如明代清源罗家年份失考之武举人有罗择善,贡生中有明代年份失考之罗众善、罗绶善二人。进入清代后又有顺治戊子科中武举的罗复善。清源罗氏这四名带“善”人士,无疑为同一辈兄弟。而弓村发现的“罗从善”,与清源罗家四个“善”字辈人士,有无关连?还是仅是名字上的偶合?考这五个同带“善”的罗姓人士,其所处时代基本一致,他们都生活在晚明到清初。时代相同相近,取名一致,都带“善”字,或者这“罗从善”竟是清源罗氏迁往弓村罗氏的第一代?即使这个假设不成立,是不是也可证明,至少罗从善出生的时代,榆次弓村罗氏与清源罗氏作为同族之人,他们联系紧密往来频繁,否则,为什么起名会如此不约而同?仅仅用“巧合”二字,是否能解释通?

附:《古物记》原文:

罗氏家乘先人识之甚祥,余不复赘。但有一疑点以备吾族后人参考耳。中华民国十七年夏,潇河涨发,沿河各村庄淹没,生命财产无算,唯吾弓村倖免。河水未进村中,村外田禾淹没尽尽。当将西北隅古寺一座,名曰“寿圣寺”淹没塌毁。仅留正殿三间,内塑释迦如来佛三尊。于民国二十五年春三月二十六日,北风大作,大殿随风而倒。次日,村公所公议殿顶顷颓,佛像损坏无资建筑,则的派夫搜拾材料。当有十七世裔鼎在内督工,从佛身内拾出柏木献片一柄。长壹尺贰寸、宽贰寸、厚五分。上写:“塑佛功德人罗从善男罗奉先。”余视之,因载塑佛功德人罗从善男奉先公干公付字样,实与吾家谱始祖奉先恰合。足见吾始祖奉先以上还有太祖从善。且又建筑寿圣寺,功德留于永久。余为罗氏后裔,责无旁货,当有将此记载已资留于永久的必要。因聚族中父老讨论,传其古迹则破其制,失其古迹则忘其本。翻阅吾先祖遗训,指曰:元明间一脉由罗家庄徙邑治西南隅号曰弓村居住。又指曰:罗氏故有家乘,明季失于兵灾。迄至满清乾隆壬辰年我先祖(讳)汝明登进士第,庚寅北股先祖(讳)锡恩科举人,簪缨相继冠裳剑履,不愧为儒家族也!当时因无家乘系统,既不可排列,又不能传之后代子孙。列祖有感于衷,商议编制家乘。因聚诸先祖各自其祖父以上,相继排列所尝记忆者面相告语,殁者几世、存者几世,因按次序复编一乘为家史统系。始祖为奉先,并无从善之名讳。想当时编乘推至奉先已不能再上,即立奉先为始祖。但正面古物中明明写着:“罗从善男奉先。”背面还有景泰四年之年代。可知罗从善实有其人,同时亦证明始祖并非奉先,还有太祖从善。太祖以上还有诸位先祖,因无可考之,史料未能推至最上耳。又古物上写着景泰四年,查即民国纪元前四百五十八年。由此可证明,我罗氏元明间迁徙弓村,迄今已有数百年之历史也。故将古物图于后,以备吾族人等稽考耳。

中华民国二十五年五月十七世裔鼎谨记

注:本文为《罗贯中籍贯家族查证》第九篇《山西境内罗氏家族之调查》中的一篇。对山西罗氏集居地各县的调查,已陆续展开,文章亦将逐次公之于众。