图片1

图片1

杜润生

我父亲曾是一名醋匠,尽管由于种种原因,这份手艺未能在我这里得到延续,但他的一言一行却深深地烙印在我的心中,让我仿佛也沾染上了那股醋酸的气息。

如今,我们清徐县的醋文化越来越受到人们的关注和推崇,这也在一定程度上激发了我晚年的创作热情。我想通过文字记录下记忆中的这些故事,让读者能够感受到醋文化的魅力;同时,我也想通过画笔描绘出那些难忘的场景,以此作为对父亲的一种回报和致敬。

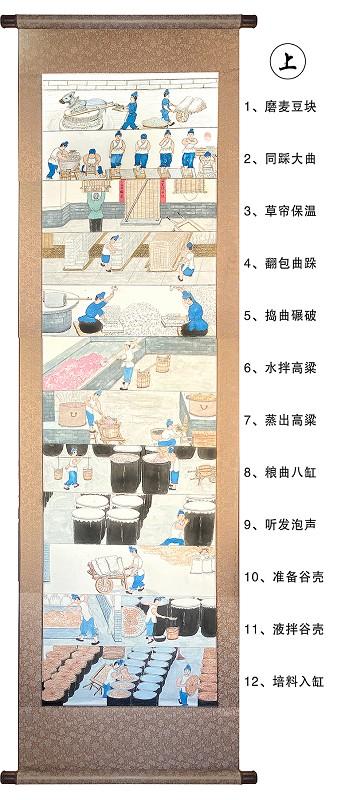

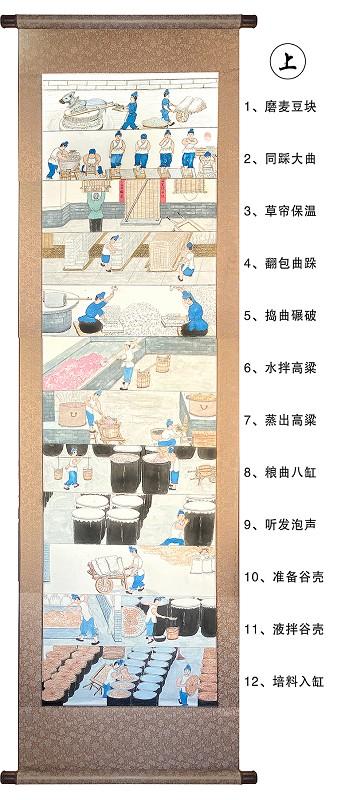

左面的图中人物和酿醋工艺流程,均基于解放前的真实案例进行创作。在叙述的过程中,我会穿插一些令我难以忘怀的故事,以供大家参考和回味。这些故事不仅记录了我与醋文化的深厚渊源,也承载着我对父亲的深深怀念。

一、原料准备:将大麦,豌豆去土后,用簸箕(根据磨转的需要)适量地流动在磨盘的石眼上。使它边流入边破磨。说到这里,想起来了1958年的一天。

东罗村大发醋坊的工人常二旺,在后院磨房里手揣装有大麦豌豆的簸箕,继续往驴拉磨的上盘流放时,正在拉转的毛驴突然停步大叫起来,二旺叔用鞭子催赶还是不走,可能是饿了、渴了?将它口上的堵布打开后,只吃了几口玉米粒,水也不喝,叫声更大了,还抛了几下蹄。

已是中午12点多,我父亲过来提醒他:“二旺,晌午了,还不收工?让饲养员找来就不好了。”随后二人一起将毛驴下了磨,六岁的我与二旺叔将驴送到四队车马院时,饲养员继毛元抱怨道:“只管你们,看不见小驴要吃奶,这么晚才回来?”直到此时,才知道它的妈妈为什么不干活。

二、踩曲:将大麦与豌豆粉粒混合,加入百分之六十的冷水,众人需用双手仔细拌匀,随后移至锅外继续操作。此时,一人站在木柜旁,将拌匀的料满满地装入特制的容器中(称为曲斗),双手用力压实一阵后,便传递给下一位。第三位接手后,双脚开始有力地踩压曲斗内的物料,这一过程大约持续十来分钟,之后他再将曲斗传给下一个人继续踩压并适时翻动……直到最后一位踩曲者,他在完成翻转后,将曲斗交给一旁手持长刀的人。这位长刀手坐在一旁,熟练地将曲斗边缘多余的部分削去,随后两手紧握曲斗两端,轻轻地在木板上晃动,让成型的曲块滑落出来,再小心翼翼地将其放置在木车上。

这样的制曲场面需要七人协同作业,尤其是那些站在曲柜上踩曲的青年壮汉,个个都是力大无穷。在每次传递曲斗时,大家还会齐声“哈,哈”两声,为这繁重的劳动增添了几分热闹与活力。

踩曲队中有一名叫马二棍的成员,他还特意为此劳动创作了一支十分钟长的歌曲:“哥哥你走西口,小妹妹我泪流下,若你他日归家来……还要听你唱着踩曲歌……”这首歌既表达了离别的哀愁,又融入了踩曲劳动的独特氛围。

三、保温方法:在解放前,酿制工作的保温环节面临着巨大的挑战,特别是在远离煤矿的东罗村,这一难题尤为突出。

到了一九五二年,公私合营之前的大发醋坊,通过采用秸秆燃烧法,极大地降低了煤价成本高昂的问题。这一天,醋坊迎来了两位来自太谷酿造厂的客人。由于耿大发的母亲出身于太谷城内的一个商人家庭,两家至今仍保持着亲缘关系,因此这两位客人是专程来学习一种既能节约煤炭又能保证保温效果的新方法。这个方法,实际上是我父亲在闯关东时带回来的。

具体做法是在曲房和坯房的前门窗内挂上布棉帘,外设草帘形成保温链,后墙外每隔三米就在室内地面建一个烧材口。火苗通过内室地面下预留的火仓,与立墙里的烟道相连,直通室外。烟道的四角各加两块砖,上面放置一口铁箱,铁箱上留一小口,内装冷水。这样,烟道的高温就能使箱内的水变热,为醋房提供了充足的热水。(值得一提的是,这种方法在六十年代的孟封人民公社醋坊也有所应用。)

秸秆燃烧过程中会产生大量的灰烬。在一个冬季的某一天,村里传来了“洋火换灰”的连续呼声。原来是本村村民闫福儿推着一辆木轮车,车上有一个木斗,车把上挂着一个装有火柴(当时称为“洋火”)的布包,在村内外巡回交换。他收集来的木草灰再卖给生产硝(一种化工原料)的厂家。

通常,这些灰烬都会被掏出来堆到粪堆里。但这一次,换回的灰烬换来了大量的火柴,进而又换成了学生用的笔、本和墨水。这不仅鼓励学生们在假期里去捡秸秆以换取学习用品,还养了一群猪(除了吃醋渣外,猪还吃学生们挖回来的草和蔬菜)。在1958年大跃进期间,这一举措还获得了奖励。村委会的常学明等人在正月十五的大街舞会上,高声唱起了“合作化的农村,一片新面貌,社会主义的根子,扎得牢又牢”的歌曲。

四、大曲管理:装在温室的大曲,在经过数日的发酵过程后,除了需要严格控制曲温外,还需定期进行上下翻垛操作。这一过程中,需仔细观察菌丝的生长情况和水分的蒸发状态。为了维持适宜的环境,会用草席封盖曲堆,并适时喷加适量的水分。若内部温度过高,则需打开门窗进行通风降温;若温度过低,则需封闭门窗以保持温暖。经过一段时间的发酵,当搬开曲块时,若见内部布满白色的菌丝,则表明这是正品大曲。正品大曲之所以优质,是因为其内部菌种多样,其中有益菌种占多数,无益菌种占少数,通过多数菌种对少数菌种的竞争与抑制,以及多数菌种功能的发酵作用,产生了多种独特的风味物质,这也是名酒、名醋之所以闻名遐迩的原因所在。

然而,传统大曲的产量相对较低,许多酿造业者因急于求成、缺乏耐心和坚持,最终导致破产。

到了七十年代,中国科学院微生物研究所(位于海淀区)发明了快速菌种培养技术(试管培养法),这一技术的出现极大地提高了酿造业的产量。我县的老陈醋厂中,制曲师李灯贸等人利用这一技术,对快曲(如3324黑曲霉)等制醋原料进行了成功的应用,取得了显著成效。

五、捣块与意外:在大曲块与熟高粱混合加水入缸进行发酵之前,需要先将大曲块捣碎并碾成粉末方可使用。提及此事,我不禁回想起1962年集体食堂时期的一个片段。那天,在大法醋坊(当时已归为公有)里,有四个妇女负责捣碎大曲块,其中一位名叫赵二林。在与其他人边聊天边工作的过程中,赵二林突然感到肚子疼痛。大家关切地询问她的状况,她只是捶了捶头,没有多说什么。众人见状,连忙将她搀扶到管账的房间休息。管账的时德儿给她倒了些开水,然而她喝完后却急匆匆地跑到门外,呕吐了一阵,呕吐物中还夹杂着一些曲块碎末。这让她感到十分尴尬。在大家的追问下,赵二林终于说出了实情:

那天早上,她的丈夫从食堂打回了饭(可能是和主食一起搭配的饭菜)。正在吃饭的大女儿(小名叫猪儿)放下碗去了一趟厕所,回来后却发现碗里的饭被家里的猫吃得干干净净。大女儿因此大哭起来,赵二林只好将自己的饭让给女儿吃,然后自己匆匆赶去醋坊干活。在与其他妇女边聊天边工作的过程中,由于肚子饿得咕咕叫,赵二林知道大曲块是由大麦和豌豆制成的,便忍不住在转身的瞬间偷偷吃了几块曲块。

大家听完她的故事后,都感动得流下了眼泪。其中一位单亲母亲从口袋里掏出三个红枣给她吃,但赵二林却摆手拒绝了。她本来就有些贫血,加上这次意外和身体不适,回去后不久便去世了。

六、拌料阶段:醋的制作离不开高粱作为培料。首先,需要将粉块与水拌匀,之后送入蒸锅进行蒸煮。

七、蒸熟处理:将蒸熟的高粱出锅并冷却至适宜温度,再加入适量的水进行调和。

八、冷却与拌曲:将冷却后的高粱加入适量的大曲粉,充分拌匀后倒入大缸中,并加盖密封。在发酵初期,需定期上下翻动,以确保加入的冷水和培料能够均匀发酵。

九、发酵过程:随着发酵的进行,大缸需要密封以防止风味物质蒸发。此时,缸内可能会发出发泡的声音,这是发酵的正常现象。

十、经典发酵:经过粉、糖、酒、酸的发酵过程后,会得到一种黄色的液体,这是拌培料的关键成分。接下来,需要将这种黄色液体加入到运回的谷壳中。

十一、液拌谷壳:在搅拌过程中,速度要快以防止液体飞溅,同时确保搅拌均匀。

十二、翻搅与保温:将拌好的培料装入小排缸中,便于后续翻搅。随后加盖草席以保持温度。

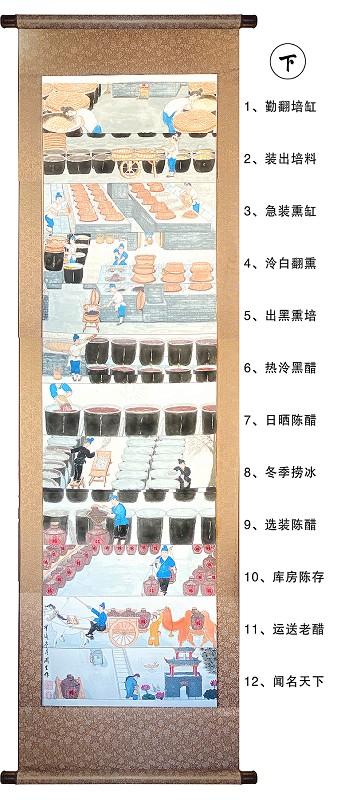

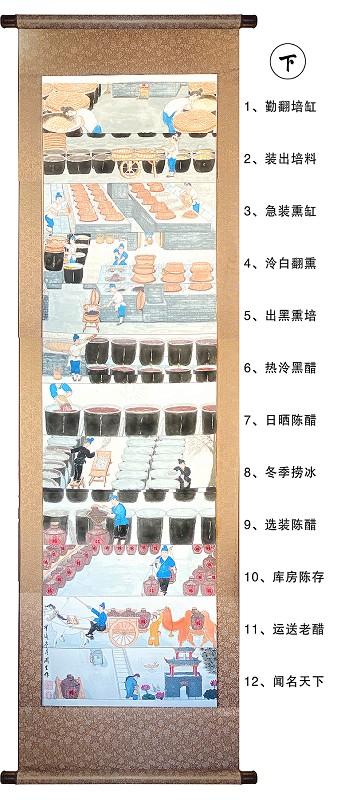

十三、升温发酵与翻搅:培料在缸内开始升温发酵,此时需要定期上下翻搅以促进均匀发酵。醋匠人在翻搅时需佩戴金属帽以防止手部受伤。由于发酵过程中温度高、湿度小,且醋味刺激,醋匠人往往穿着较少,这在冬季尤其容易导致感冒。因此,一旦有急事需要外出,需由其他人替换以免受寒。

十四、冷却处理:根据需求,可以选择急冷或缓冷。急冷时,将培料装入白泠缸中;缓冷时,则在培料上部撒些食盐并压紧后冷藏密封备用。

十五、熏制过程:将培料装入已预热的熏缸内,并加盖加火升温进行熏制。熏缸内料高于缸口时,需进行收刷和清理。

十六、泠醋准备:在泠缸中装满培料后,加入冷水浸泡约2小时使水分充分侵入。随后开始泠白醋(即前泠)。此过程时间较长,可以趁机翻搅熏缸内的培料。当熏缸内料发黑时,需倒入后缸并装入新培料。

十七、黑泠缸处理:当后熏缸内料又黑又亮并散发出特殊气味时,将其装入黑泠缸中,并将前熏缸内的料倒入后缸内,再装入新培料。

十八、泠成品醋:将前泠的白醋分批加热后浇入黑泠缸料内浸泡一段时间,然后开始泠成品醋。直至前泠白醋全部加热并加入后,继续泠制。在古代,泠醋师需通过品尝来决定泠醋量。

十九、日晒与存放:老陈醋的制作离不开日晒和存放。在刮风时需加盖保护,有杂质时需及时捞出。

二十、冬季管理:在冬季,晒缸内的醋液上部容易结冰,需细心捞去冰块和杂物以防止影响醋质。

二十一、成品装存:将色黑、味浓的醋装入专用的干净存具内。

二十二、库房管理:存放成品的库房分为早、晚存处,并在存具上标有年月日以方便管理。最早的成品醋准备出售。

二十三、清徐老陈醋以其独特的品质销往全国各地,深受消费者喜爱。在与外省人交流时,它常被亲切地称为“山西醋老西儿”,成为了山西的一张美食名片。

在1958年,一支由宁夏与内蒙组织的老红军骆驼队,在战友们的相互联络下,从内蒙的一个包棚区出发,肩负着将一群羊送往古交某村的任务。完成这一任务后,他们还需将古交的一批草药运往太谷。这段路程山峦起伏,平原稀少,充满了挑战。特别值得一提的是从古交到太谷的这一段路:古交—清源—西谷—孟封—小义—太谷,沿途风景虽美,但道路崎岖。

有一天,孟封公社东罗村大发醋坊的工人时良昌,正赶着马车前往供销社送货。在途中,他与这支骆驼队不期而遇。在相互避让的过程中,一个拉驼人好奇地指了指马车上的醋鳖(一种盛醋的容器),问道:“你好,请问这东西是从哪里来的?”时良昌自豪地回答:“就在我们村里。”拉驼人听后,笑着说:“好,等回来再聊,再见。”

当骆驼队从太谷返回时,每只骆驼身上都驮着一些农具。经过打听,他们来到了大发醋坊门前。双方经过一番交谈后,发现这些醋鳖最小的也有四十斤重。为了减轻骆驼的负担,他们将两只骆驼身上的农具分装在了其他骆驼身上,并将四个醋鳖分给了其中两只骆驼驮运。双方握手道别后,骆驼队踏上了归途。

二十四、在前往清源城的路上,有一个流传甚广的说法:“要去清源城,见阁不问人。”这是因为闻名遐迩的东湖老陈醋就源自这里。东湖老陈醋的辉煌历史一直传承至今,并且随着时间的推移,它的知名度和美誉度越来越高,成为了人们热议的话题。