王增斌

清徐历代行政建制

清徐,春秋时期为梗阳之地。隋开皇十六年(596年),析晋阳和榆次的部分地区建立清源县,在梗阳城北新建县城,因城西北有清源水而得名,为清源称县之始。隋大业三年(607年),废清源县并入晋阳县,唐武德元年(618年),又恢复清源县。此后,历唐、五代、宋、金,清源县设不变。金大定二十九年(1189年),金章宗析清源县之徐沟镇为徐沟县,金兴定四年(1220年),又在清源置晋州,辖徐沟、太谷、祁县三县。元代废州,清源、徐沟两县并存。

清乾隆二十九年(1764年),清源降为乡,隶徐沟县管辖。民国二年(1912年),恢复清源县建制。民国四年,清源再降为镇,属徐沟县;民国六年,又恢复清源县。中共建政后,1952年7月,清源、徐沟合并为清徐县。

清源罗氏溯源

清源罗氏始于中国历史上唐末五代之后唐时期,明隆庆元年(丁卯年,1567年)《清源罗氏家谱序》可证:

吾罗氏世居清源,今支派繁衍可无谱耶?无谱则无传,无传则忘本,而不知亲亲之意。况历世以来,治乱靡定,或离散东西,或睽违南北,使无家谱,子孙将迷失自矣!今将祖宗支派,除远代外,不敢妄附,故据先人口传、有京畿纪述者云:

吾先祖根于蜀都,自后唐仕于青州仆射,即今梗阳也。因路远不能还乡,籍于白马一都。又本山岭下有坡地数十余晌,群峰环抱,形势宽阔,乃卜茔于斯焉。后人众分析,有迁于城南二者,有迁于城南三者,原系民籍,并无军匠等役。后又有分迁于城南一者,有尽忠于京畿者,有迁居于省城者,有迁居于崞县者,有迁于湖广、河南者,有留居于山乡者,尚有流于他乡不知者。但支派宗祖名号,间有不能排次附录,今但自其所知,而为之录焉。有登名进士宦居御史者,有登名乡试宦居县令者,有居郎宦杂职者,至于游国学乡学,尤济济多人。大抵皆宗祖以来,耕读传家,礼仪教子,积德深厚,阴及苗裔,故繁盛如是……

清徐地面历代县志的编撰

今存涉及清徐地面之历代县志,共五部:

1.明万历版《徐沟县志》,撰人不详;

2.清顺治版《清源县志》,由邑人王灏儒纂修;

3.清康熙版《徐沟县志》,康熙五十一年(1712年)知徐沟县事王嘉谟主持编辑;

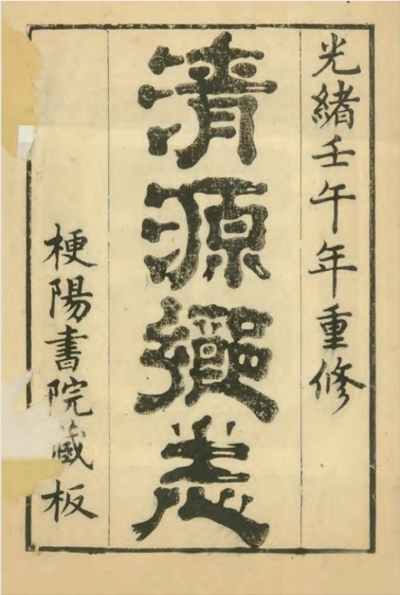

4.清光绪版《续修徐沟县志》,清光绪七年(1881年)知徐沟县事王勋祥主持编写;

5.清光绪版《清源乡志》,清光绪八年(1882年)知徐沟县事王勋祥主持编写。

罗家居住地隶属清源地面,尤以清源县城及其附近并边山一带为其主要聚集地。故明万历《徐沟县志》、清康熙五十年之《徐沟县志》,并未有丝毫资料涉及清源罗氏。乾隆二十九年撤消“清源县”,清源、徐沟合二为一,并以“徐沟县”命名(而非今日以“清徐县”命名),但光绪七年徐沟知县王勋祥续修《徐沟县志》时,并未把原清源县地面的资料并入,而是在康熙版《徐沟县志》基础上作了一些新的补充,增加了一些由于时代变化而形成的新资料,无论地理疆域、山川人物、赋税货食、文物古迹,等等等等,并未丝毫涉及原清源县管辖之地。

为了弥补这一缺憾,王勋祥又于次年(光绪八年即1882年)主持编写了独立的《清源乡志》。“志”虽以“乡”命名,但实际与真正的县志无异。

目前所能查到的清徐罗家(或曰“清源罗家”)文献资料,宋元二代,因年代邈远,很难搜集到任何有价值的资料。明、清两代,最重要的文化线索,就是历代省志、县志中的科举功名记录或人物志等类资料。

历代《山西通志》及《四库全书》所涉及到的清徐罗家资料,已见于《罗贯中籍贯家族查证》之第四篇《晋省范围内之罗氏家族查证——六部<山西通志>之<选举志><人物志>寻踪》,及第五篇《<四库全书>之元明清“山西罗氏”资料网罗》。现未查的只存历代县志。而我们所能找到的涉及清源罗家的县志,只有两部:一部是由邑人王灏儒纂修的顺治版《清源县志》,另一部即上所提光绪八年徐沟知县王嘉谟主持编写的《清源乡志》。

清源罗氏明清两代功名总况

清徐罗家,自五代后唐因始祖罗仲祥任“青州仆射”,由四川成都府移入,诗礼传家,文化底蕴深厚。明、清两朝,由于省志、县志的完整记录,我们得以目睹当年罗家彬彬之盛的文化传承。

明清罗氏家族功名总况:

据康熙《清源县志》、光绪《清源乡志》等文献记录,自明代成化丁酉年(1477年)罗贤中举,至光绪八年(1882年)《清源乡志》修撰时止,明、清两朝四百馀年间,清源罗氏共出进士2人(文、武进士各一人),举人24人(文举人10人,武举14人)。贡生(岁贡)22人(明代14人,清代8人)。除此而外,又有拔贡1人,副榜2人。荐辟1人,恩荫1人,封赠(以子而贵赠官)8人。

进士罗贤与罗邦宪

罗贤,明代弘治庚戌年(弘治三年1490年)钱福榜进士。罗邦宪,清乾隆己丑年(乾隆三十四年1769年)武进士。

顺治版《清源县志》卷下《选举·甲科·明·罗贤》:“登弘治庚戌科钱福榜,授福建道监察御史、陕西巡茶、辽东河南巡按。”同上同卷《乡贤》:

罗贤字大用,号擢庵。中成化丁酉科乡举,登弘治庚戌科钱福榜进士。初授福建道监察御史,诘朝当实授。适值公亲讣音至,家人欲少隐以待。公强讯得实,即成服,一时皆高其孝。乡亲有罚金于官者,浼公,公问当费几何?捐一钗与之。自是人不敢私属。服阕,奉命往陕西巡查。时查禁久弛,商人多与西域交通,官查极至腐。公疏其宿弊,议为经久计。上之,遂允其请,至今称便。复上便宜十事,皆嘉纳。及按辽东,先是边官率多贪残,军士苦于无告,公置之法,不少贷,辽阳振肃。按辽一载;屡上五十疏,敝政搜摘无遗。再按河南,适当乡试期,诸要职书通关节,冀图侥幸,公悉不拆封。比锁闱,矢心自誓,一惟秉正取士,以故此科得人为盛。各属吏有贪污者,公按之当即褫其职,望风解组者不可胜数,中州有真阎罗之称。入祀乡贤祠。

同书卷上《陵墓》“罗御史墓在城西南里许”。罗贤墓位今六合村古官道旁,1998年于罗家主坟“官道二老坟”出土罗贤墓神道碑残身,从右至左四竖行可辨文字为:

监察九省崇祀乡贤名宦赐进士第福建道监察御史陕西巡茶辽东河南巡按罗公讳贤神道碑乾隆三十二年岁次丁亥四月乙巳毂旦立

《四库全书》载文进士罗贤事迹:(一)清孙廷铨撰《顔山杂记》卷二《乡校》:“闻之先正之言曰:先王之兴文治,非独长养贤能,以隂消天下之跋扈而去其怒也。故五尺之童入塾,知敬杯酒之聚,无礼必哗,庠序之教,顾不重哉!及其敝也,士气浮薄,莠言日进,使秦人迁怒于诗书,而一炬尽之,又厉禁焉。卒之民气飞扬,教猱升木,其祸旋自中之,乃更速于游谈,而诗书固至今存也。故礼教虽薄,胜于无礼;学术虽敝,善于无学,何也?璆然充盛者甲兵之色也。温文逊志者俎豆之容也。今试与建羽旄擐甲胄,千夫决拾,鼓角而起,虽仁者于此奋焉,有杀人之心矣。试与列弦歌陈诗史,讲席在前,更老在右,虽勇者于此油然有安礼之志矣!若是者何也?势固使然,虽其衰敝,勿可废也。镇之学宫,莫详其始。宋元尝设山长以主守之,盖仅矣。明嘉靖间,通判罗贤增修式廓,自是春秋释菜,品式备具,诸士皆从礼俗,寖昌文学,兴起世有显者矣。”

(二)明李贤等《明一统志》卷十二《扬州府·名宦》罗贤:“弘治间泰兴知县,勤劝课,修水利,政在惠民。不避强御,俭约之操尤着。《南畿志》。”

(三)《山东通志》卷十四《学校志·东昌府》:“博山县儒学在县治,南宋时建。旧为颜神镇,元设山长以主守之。明嘉靖间,通判罗贤增修镇学,止有殿宇而堂庑未备,春秋祭祀,通判率诸生行礼。”

(四)《钦定盛京通志》卷四十三《学校·辽阳州·儒学》:“在城东门内,元初设于旧都司治。后明洪武中,都指挥潘敬叶旺移建于此。永乐壬辰,都指挥巫凯塑先师及诸贤像。正统丙寅,都督王祥重修。景泰癸酉,御史谢燫建尊经阁。成化初,副总兵韩斌重修。乙未,御史潘宣置祭器。弘治壬子,御史宋鉴建四斋及东西号房;癸丑,凿泮池。戊午,御史罗贤改建棂星门。辛酉,御史车梁重建尊经阁。正德乙亥,御史刘成德修庑像,设雅乐。廵按高越续建名宦祠。”

武进士罗邦宪事迹,因成进士在《四库全书》修撰之乾隆年间,事迹未能收入。但网载《典藏台湾》有一则时任云贵总督福康安《奏報委羅邦憲署貴州定廣協副將》的奏章。日期:乾隆四十六年元月二十四日。典藏单位:台湾国立故宮博物院图书文献处。又據清徐《罗氏家谱》记载,罗邦宪曾任乾隆御前侍卫。另《清源乡志》记录,其祖罗端、父罗纯诣,曾因其功封赠“昭武将军、贵州黎平营参将护理副将。”

清源罗氏文举名录

罗氏文举人共10名:明代6人,清代4人。

明代6人:罗贤、罗章、罗好仁、罗昂、罗晑、罗爌。罗章,《四库全书》所载《畿辅通志》卷二十五《城池·正定府》曾赞其明嘉靖年间任知县时修复灵寿县城池。已见于《罗贯中籍贯家族查证》第四篇,兹不赘述。

罗好仁,《四库全书》所载《云南通志》卷七《学校·永北府》赞其任知州时修复当地学校。已见于《罗贯中籍贯家族查证》第四篇,兹不赘述。

罗昂事迹难查,只知他万历十年中举后曾任庆阳府同知。

罗晑,雍正版《山西通志》卷六十九科目五“万历二十九年辛丑科张以诚榜”下列名:“罗晑【清源人,寜羌知州】”是把罗晑作为进士记录的,但《清源乡志》则记其为万历癸卯(万历三十一年)举人,其中一个必有误。

罗爌,万历四十六年举人,官西宁兵备道。《四库全书》列其事迹共七则,对其为人彰表推崇备至,已见于《罗贯中籍贯家族查证第四篇,兹不赘述。

清代文举人4名,其中有两个罗瑞:一为康熙己酉(1669年康熙八年)科,一为雍正己酉(1729年雍正七年)科,相隔整60年。康熙己酉中举之罗瑞,曾任福建莆田县知县。《四库全书》载《福建通志》卷二十七《职官》八《莆田县》知县任职有其名,并有注:“罗瑞,清源人,举人,康熙三十二年任。”

雍正己酉(1729年雍正七年)中举之罗瑞,事迹不详。与此名罗瑞同年中举的罗时中,为罗爌之孙。雍正《山西通志》载“顺天中式罗时中”,并注明“清源人”。

光绪乙亥年(1875年光绪元年)中举者有罗火藻,事迹不详。

清源罗氏武举名录

(一)明代武科

《清源乡志·明武科》特别注明:“内登进士者二。”但未注明进士为何人,资料当已失传。其余诸人,功名至少应为武举人。这一目中,罗家共列三人:罗良辅、罗择善,均为崇祯庚午(1360年崇祯三年)科。罗龙,崇祯己卯(1369年崇祯十二年)科。

(二)清代武举

罗家合计共11名,名如下:

顺治戊子科罗复善,顺治丁酉科罗治境、罗鉁,康熙丙午科罗绣,康熙己酉科罗纯,康熙壬子科罗大成,乾隆戊子科罗邦宪,乾隆辛卯科罗邦俊,乾隆己亥科罗为宪,嘉庆丁卯科罗岐山,嘉庆癸酉科罗玉龙。

合计明、清两代,清源罗氏武举人数总14人。加上文举人10名,共得举人数24名。

清源罗氏明清两代不同名目贡生名录

(一)罗氏明代贡生

贡生:明清两代,挑选府、州、县生员(秀才)中成绩或资格优异者,升入京师的国子监读书,是谓贡生。贡生者,进贡于皇上之生员也。贡生名目繁多,明代有岁贡、选贡、恩贡、纳贡等;清代有恩贡、拔贡、副贡、岁贡、优贡、例贡。有资料谓:贡生相当于举人副榜。

《清源乡志》有《出贡年份失考之明代贡生》一目,涉及罗氏者共十四人。其中籍贯城南三者11人:

罗尚缟、罗礼、罗正己、罗尚绘、罗儒、罗一鹏、罗早、罗众善、罗量、罗绶善、罗正心、罗正蒙。

籍贯城南二者仅两人:罗三省、罗衣。

此处的贡生,或应指岁贡:每年定时的选拔。

(二)拔贡与副榜:

拔贡:与贡生同为选拔进入国子监学习,但较普通的岁贡更为严格,属优中选优。清制,拔贡初定六年一次,乾隆七年改为每十二年(即逢酉岁)一次,由各省学政选拔,要求文行兼优。贡入京师的拔贡生,经朝考合格分等入选:一等任七品京官,二等任知县,三等任教职。不合格者罢归,谓之废贡。

副榜:一种不同于正式录取的榜示,特指乡试副榜,即于正式录取的榜名外,再选若干人列为副榜。一般每正榜五名取一名副榜。名列副榜者不得参加廷试,但可应下科会试。

《清源乡志》载罗家拔贡有罗时中;副榜有罗廷辅、罗时栋两人。

(三)罗氏清代岁贡

清代关于岁贡的规定:各省廪生按年资选拔。府学岁选一人,州学三岁选二人,县学二岁选一人。选拔人员一正二陪。岁贡选择的职权是训导,恩、拔、副贡的选拔职权归教谕。

《清源乡志》记载的清代岁贡,罗氏列入者共8人:

清顺治年3名:罗宏士、罗治坶、罗裳;康熙年1名:罗仙品;雍正年2名:罗龙章、罗珣;道光年2名:罗丕谟、罗其宝。

清源罗氏明清两代荐辟、恩荫与封赠名录

荐辟1人,恩荫1人

罗天诏,嘉庆年举孝廉方正。罗治坶,罗爌之子,荫生。

封赠(以子而贵赠官)8人:

明代封赠四人:

罗公海:以子罗贤赠文林郎、福建道监察御史。

罗瀛:以子罗好仁封文林郎、陕西米脂县知县。

罗正人:以子罗昂赠奉政大夫、陕西庆阳府同知。

罗朝赏:以子罗爌赠太中大夫、陕西兵备道。

清代封赠四人:

罗端:以孙罗邦宪赠昭武将军、贵州黎平营参将护理副将。

罗纯诣:以子罗邦宪赠昭武将军、贵州黎平营参将护理副将。

罗映远:以孙罗文藻太常寺博士衔封文林郎。

罗肇基:以子罗文藻太常寺博士衔封文林郎。

失载于《清源乡志》之罗氏家族贡、监生等各类功名人员

清徐《罗氏家谱》存记者,《清源县志》、《清源乡志》失载者,尚有48名次:

廪贡1名罗文藻,增贡1名罗泽清,例贡1名罗应昌,附贡1名罗生香,优生1名罗保身,御前侍卫1名罗邦宪。大宾6名:罗珣、罗生香、罗邦俊、罗君弼、罗其宝、罗岐山。

监生36名:罗尚经、罗俊士、罗俊民、罗祺、罗治玺、罗治垓、罗大任、罗大缙、罗元安、罗元麟、罗廷、罗纯诣、罗守邦、罗定邦、罗生藻、罗七章、罗泰安、罗星耀、罗星煌、罗星柄、罗纹、罗开、罗清瑞、罗泽浩、罗泽潢、罗泽育、罗成汉、罗向阳、罗礿、罗步瀛、罗布德、罗省身、罗成玉、罗肇基、罗文绪、罗轸。