任宝太

117年前的九月初六,是清朝光绪三十三年的秋天,以西历算,是1907年,二十世纪的第一个羊年。

此时的中国,经过了甲午战争、戊戌变法和庚子国变,整个社会和政治局势都经历了巨大的变革动荡,人民的生活日益艰难,位于山西晋中平川的清源县牛家寨,人们的日子也在勉强维持。

我的曾祖父任育深感年高力衰,精力不济,再也难以操持这个大家庭。给四个儿子都成家后,一大家子十几口人天天在一个锅里搅勺子,磕磕碰碰的事自然难免,男人们还好说,媳妇子们虽然嘴上不说,心里的不快有时就表现在了脸上。老伴,也就是我的曾祖母在世时,还可以充当润滑剂、和事佬的角色,让一家子相安无事,起码让外人看起来是其乐融融。但曾祖母的不幸去世,给了他沉重的打击,不但没了商量分忧的助手,更重要的是,没有了给家庭矛盾调节的人。儿子们都大了,娶了媳妇,再不能像过去那样责骂,至于儿媳妇,更是深不得浅不得,有了不合适的地方也开不了口,老汉心里是有苦说不出。这是内部的情况。

从外面来说,近几年的收成可是越来越让人揪心。虽然牛家寨地处平川,自然条件比起山区来要好,但耕地品质一般,又靠近边山,经常是秋天的一场山洪就把刚有了点肥力的土地冲得石头乱滚、分不清南北,致使全家终岁辛勤劳作,也收获不佳。那时候,这一带的旱地亩产最高时也不过一石多,也就是现在的120斤上下,八九斗甚至五六斗也是常事,比起邻近的直隶、河南,产量小了很多。进入光绪年间,各色各样的自然灾害就不断地频繁出现,特别是光绪初年的那场大旱灾,整整持续了四年时间。想一想,整整四年都没有下过一场足雨,这对于靠天吃饭的农民来说是怎样的打击啊,四个省1000多万人被活活饿死,死人挺在家里,躺在街上发烂发臭都无人有力气去抬,那样的惨景,让他想起来都害怕。

虽然说康熙十一年(1672)玉茭子(玉米)从晋南传入山西后很快也传到了晋中,这东西产量比其他庄稼要高,加上乾隆二十一年(1756),晋南解州的陈氏兄弟从河南朱仙镇引种蕃薯成功后也传来晋中,人们的粮食品种比过去丰富,产量也比较大,但有限的土地上产出毕竟有限,一般的自耕农家庭须有田30亩左右,所产才可自给,靠租种别人家土地的佃农则必须种60亩才不致饿肚皮。加上官家的赋税也不轻,大部分农民家里都没有多余的粮食。

算起来,此时的任姓家族在牛家寨落地生根已经200多年了,即使从有文字记载(初次修家谱)的嘉庆八年(1803)算,也已经又过去了一个多世纪,是世世代代以耕种为业的典型的庄户人家。

任家人是从太谷县任村的白西都搬迁过来的。据任村的任姓宗亲讲,始祖名叫任武,是明代襄垣县的知县,致仕后定居在任村。约在明末清初,任村的一支即牛家寨任姓的始祖任茂,为了生计,挑着担子,领着妻子及两个儿子,一路向西迁来清源。最初落脚于城关小西门街,约在来清的第三代或第四代时,正式迁入牛家寨。当时这一片还未形成村庄,本属于白石河与都沟河的冲积滩涂,虽然时不时地遭受山洪的肆虐,但洪水同时也携来了山上的泥土和养分,大片的河滩地正需要人来开垦。任家人看准了这是一片能养活人的好地方,没有怎么犹豫就把家安在了这片荒无人烟之处。移民的无助,垦荒的艰辛,在生存与繁衍的迫切需求面前,都显得不值一提。于是,在这片土质与别处迥异、坚韧得如同任家人性格的长满了芦子草的红胶泥地上,他们与早来一步的牛家先人一起,开始了创业。辈辈相承、日以继夜地开垦、耕作,与芦苇比耐力,向自然要家当,终于用汗水将根深深地扎进了这片土地,牛家寨也发展成为清徐县的大村之一。

正是凭着骨子里的这股坚韧,任氏家族不但立住了足,还有了一点积累。而传到第十二代的曾祖父,则更是一位相当勤劳且能干的人,即使在他们弟兄五位中也是拔尖的,买房置地养牲口是他人生的追求。他终其一生中的辛劳所得,除了有限的日常开销,全部用在了买田置地上,从保存至今的部分契约中,就有三份是他买田典地的凭证:

最早的一份是光绪十五年(1889)的二月二十五,他用一百二十千文的价钱,一次性从本村李某手中典入村东裤裆地(地名)四亩半、魏家坟地二亩六分,共是七亩一分。这里需要说一下,典地与买地虽然概念不同,但区别并不大,典价与买价是相当的,而且,典出方很少有往回赎或者说有能力往回赎的,只是保留有名义上的产权,随着日月的流淌,产权最终都会变更给典入方,也就是说一句话补少量钱的事。这从分家契约中也可以证实,裤裆地和魏家坟地是作为有产权的财产分给了儿子们的;再一点,就是货币,一百二十千文是制钱,也就是铜钱,每千文大致相当于白银一两。能一次性典入这么多地,花费这么多钱,在一个庄户人家来说,可不是小事一桩,十有八九是举了债的。即使是借债,也可看出曾祖父是很有气魄的。

第二次是在四年以后的光绪十九年(1893)十一月十八。这一次,曾祖父大概是把外债全还清了,且又攒了几个钱,所以满有底气地用十九千文的价钱,典入了老街坊牛步阁的门前地三亩。这三亩地,原是牛家典给他的同宗兄弟、南支的任烈的,不知什么原因,最终没有转移产权,又典给了我的曾祖。

第三次的二亩五分地是明明确确地买入的,时间是光绪二十五年(1899)二月二十四,是叔侄之间的买卖,卖方是他的侄子任执瑚,地亩的名称位置仍在门前地,价钱是十二千文。这块地的田赋是公粮一斗一升,可知当时每亩地的公粮大概是四升半,与有关资料记载的当时晋中一带的农民负担大致相符。

眼下,虽然经过他一辈子的辛劳,加上先人的遗产,家里总共已有地近八十亩,不遭大灾的话过日子是没问题的;虽然房子少了点,但孙子们还小,也还能住开。可自古雀儿燕儿大了就要出窝,合久了总是要分开的。而且,分开以后,一来小家庭船小好掉头,各自都能按自己的心思谋划各家的小日子,再一来,最大的好处是不在一起圪搅后,那些眉儿眼儿的事就没有了,一家人反而更亲,自己也省了好多烦恼。所以,他从刚进秋天就开始谋划,等收完秋,无论如何把家给儿子们分了。

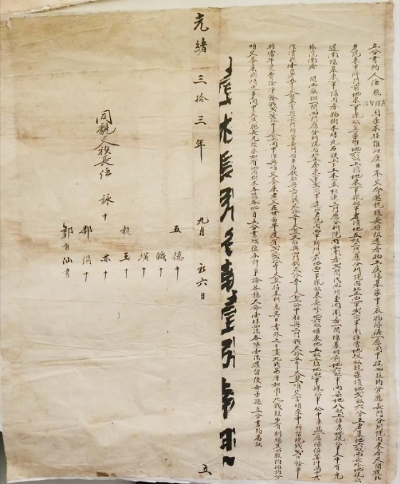

粮食都归了仓,月饼咬完了,他也谋划得差不多了。九月初五,他备了几壶酒,邀请了一干人马次日到家,给他主持分家。这其中,有南支的任詠,是任氏的族长;有东支的本家任五德、南支的本家任銊,还有血缘关系最近的侄子任执璜、任执玉、任执林;也有本村的邻居郝俊,还有能动了笔墨的念过书的先生郭有仙,共是八个人到场,为四个儿子析分家产做见证,并由郭先生代笔书写分家契约。

分家的过程和和气气,并没有任何争执,这和家风有关,更和曾祖父的公道不偏分不开。虽然不是绝对的平均,但大体上是公道均匀的。有些地亩是一个整体,分割成小条小块不见得就是好事,倒不如哥哥多个几分,弟弟少种半亩,肥水还在自家地里,也没有流到别人家,反正差别不大。所以,郭先生的笔几乎没有停顿,也没有涂改,就龙飞凤舞地完成了他的作品。

到场的人都在契约上按下了自己鲜红的指印,见证了一个大家庭的分裂和四个小家庭的诞生。大家把酒言欢,其乐融融。

这四个新家庭的户主,就是我的四位祖父,老大叫任执义,是我的大爷爷;老二叫任执礼,也就是我的二爷爷;老三叫任执智,是我的亲爷爷;老四叫任执信,当然就是我的四爷爷了。大爷爷家如今已无男丁,二爷爷家则干脆没有后人。四爷爷家只剩一个嫡传男丁,还远在东北吉林市,几乎没有什么联系,另有一个顶门的外孙,也只保证了他还姓任,他的儿子则归了本姓。

所有的家产都按四股作了均分。

老大任执义分到大院内的东房三间、道北老院内的东一半、门前地的东一半计四亩、冀家滩地六亩、上鸡地的东一半计四亩半、老坟地五亩,共计房三间、地十九亩半,还有老院的一半。

老二任执礼分到大院内北正房的西一半计两间半、南裤裆地九亩、魏家坟地二亩六分、王老墓地六亩、西长畛地四亩、道南场院地基地的东一半及上面的所有房树,共计房两间半、地二十一亩六分。

老三任执智分到大院内西南房两间、圈房一间、场院地基前的地六亩半、西渠地八亩,上裤裆地四亩半、牛有儿外院的南房和西敞棚一间,共计房两间,地十八亩,另有牲口棚一间及位于牛家院的房屋。

老四任执信分到大院内北正房的东一半计两两间半、道北老院内的西一半、门前地的西一半计四亩、东长畛地六亩、堰东地五亩、上鸡地的西一半计四亩半,共计房两间半、地十九亩半。

全家的车马、家具统一折价一百零五千文,整体由老大任执义经管,老大分别补贴三个弟弟车马钱每家三十五千文。

家中存款现钱二百余串,扣除当年全家的开销后尚余二百二十千文,留作老父作养老钱,每年得息开销。老父寿终之日,以此钱作为安厝之资,不足部分四家分摊。

以上共是耕地七十八亩六分,房屋九间半,另外还有些场院、地基及零星财产。所分配的房屋基本都在村西的任家大院内,是一座相当宽大的四合大院,应该是我的高祖置办的,如今已全在新修的开中路的下面了。在曾祖父分家时,院内尚有西厢房和东南房分属他的兄弟,只不过包括正房、东房和西南房全属于他了,这也印证了他的勤劳能干。

曾祖父在分家后的生活怎么样,我们已无法得知,想来不会太差,因为儿孙们都传承了他父慈子孝的家风。至于他何时撒手人世,也无法稽考,应该是到了民国的“五四运动”前后了。

自曾祖父分家以后,他的后人们又过了约二十年的安稳日子,家庭的财产也有了新的积累,虽算不上小康,但也比较殷实,这从之后我的祖父好几次购置田地房产的契约中可见一斑。

但进入1930年代后,从阎锡山发动中原大战以始,百姓的日子就开始紧上了。兵灾、饥馑、天灾叠加,任家的先人与多数中国百姓一样,疲于奔命,频遭涂炭,人口折损甚多,走关东逃生路而杳无音信者也有不少,就是留在家乡的,也因无法生活不得已到外村给人当长工。特别是在抗战胜利到共和国建立前的那几年,多位族人包括我曾开过粮店的亲祖父甚至在阎锡山“兵农合一”的暴政下活活饿死,大爷被阎军抓到西山白家庄修碉堡死于非命,妻离子教,三叔在东木庄给人当长工被匪军暗害,尸骨无存,父辈兄弟四人仅剩父亲孤零零一个,仍不放过,被深夜抓去当兵,太原解放后才安然回家。至于同院的多位长辈,大多被阎军抓去当兵打仗而一去难返,昔日人欢马叫、热闹兴旺的任家大院几乎看不到男人们的身影,只有幸存的孤寡老幼在三天两头的枪炮子弹呼啸声和阎家官差上门抓丁逼粮逼捐的喝叱声中战战兢兢地苟活,一片肃杀凄凉。

只有共产党得了天下,才从死亡线上救了老百姓。如今,牛家寨的任家在和平稳定的环境中早已恢复了元气。自太谷县迁清近400年来,由父子三人开枝散叶,繁衍壮大,子孙以牛家寨为主,遍及海外及国内北京、上海、黑龙江省哈尔滨、吉林省吉林市,省内也分散到了太原、晋中、吕梁等市,把任氏家族诚信、善良、踏实、勤奋的良好传承带到了各地,并发扬光大。这其中,虽无达官显贵,但仍不乏事业有成者,有跟随八路军转战多地、一直打到大东北并在工业战线担任领导工作者,有在教育界甚至国内顶级大学担任教授者,有取得博士、硕士学位和担任各级公务员者,大学文化者更济济一堂,广泛服务于农业、工业、交通、教育、医疗、政法、纪检监察及其他行业。一个世代务农的贫寒家族,有此成就,在当个村长都须有三千元身家门槛的民国时代,是无论如何也不可想象的。

其实,中华民族数千年的文明发展史,又何尝不是一部浩荡的人类迁移拓荒、耕读传家史呢。当代作家梁晓声说,“最好的家风,一定是有读书传统的家风。”几百年来,任氏家族虽然代代仅得温饱,但仍有存远见者节衣缩食供子孙读书,哪怕仅能识文断字,仍坚持把耕读传家作为安身立命之本。随着工业化的开发,我们无法改变牛家寨成为历史的命运,耕的传统终将走入记忆,但读的家风却已渗入血脉。只有与书为伴,这个家族才有可能更加兴旺,与千千万万的家族一道,共同描绘出中华民族栉风沐雨,薪火相传,筚路蓝缕,玉汝于成的复兴画卷。