任宝太

光绪三十年,即公元1904年的7月4日,清政府举行了中国历史上最后一次科举考试即甲辰恩科考试,次年即宣布所有的乡试会试,包括各省岁科考试一律停止。这样,我国从隋朝开皇年间始创、延续了1300多年的科举制度划上了句号。

科举制度,是隋、唐、宋、元、明、清历代选拔人才、铨选官员的重要手段,是在汉代“察举”“征辟”和魏晋时期“九品中正制”之后形成的新型选官制度,克服了中国长期以来以出身和门第选拔人才和任用官员的弊端,打通了下层人士通过读书努力向上的进身通道,在中国历史进程中具有重要意义。

明清科举每三年举行一次,考试分为乡试、会试、殿试三级,通过乡试者称为举人,会试合格通过殿试者称为进士。科举制度建立以来,山西共出现3725名文进士。在元代以前山西也出过状元,但明清两代虽然进士众多(两朝进士总数超过5万人,山西占5%左右),却未出现状元,榜眼和探花也很少,与文风茂盛的江南相比不值一提。

具体到清徐县,则表现更为一般,在山西省各县中,考中者人数并不靠前。两县历代共考中进士29名(清源19名、徐沟10名),且主要集中在明、清两代,比之邻近的阳曲县(含今太原迎泽、杏花岭、万柏林和尖草坪区)的120名、太原县(今晋源、小店二区)的84名、榆次县的65名、太谷县的45名和文水县的59名要少许多,若清、徐分开来看,就是比交城县的26名也少。举人的情况也大致如此。造成这种状况的原因是多方面的,经济条件、文化氛围、民众眼界都是主要原因,但两县面积小、人口基数小也是一个重要原因。由于稀缺到凤毛麟角的地步,民国时代在清徐两县享有崇高名望者,大部分是清末取得功名之人,特别是进士和举人。

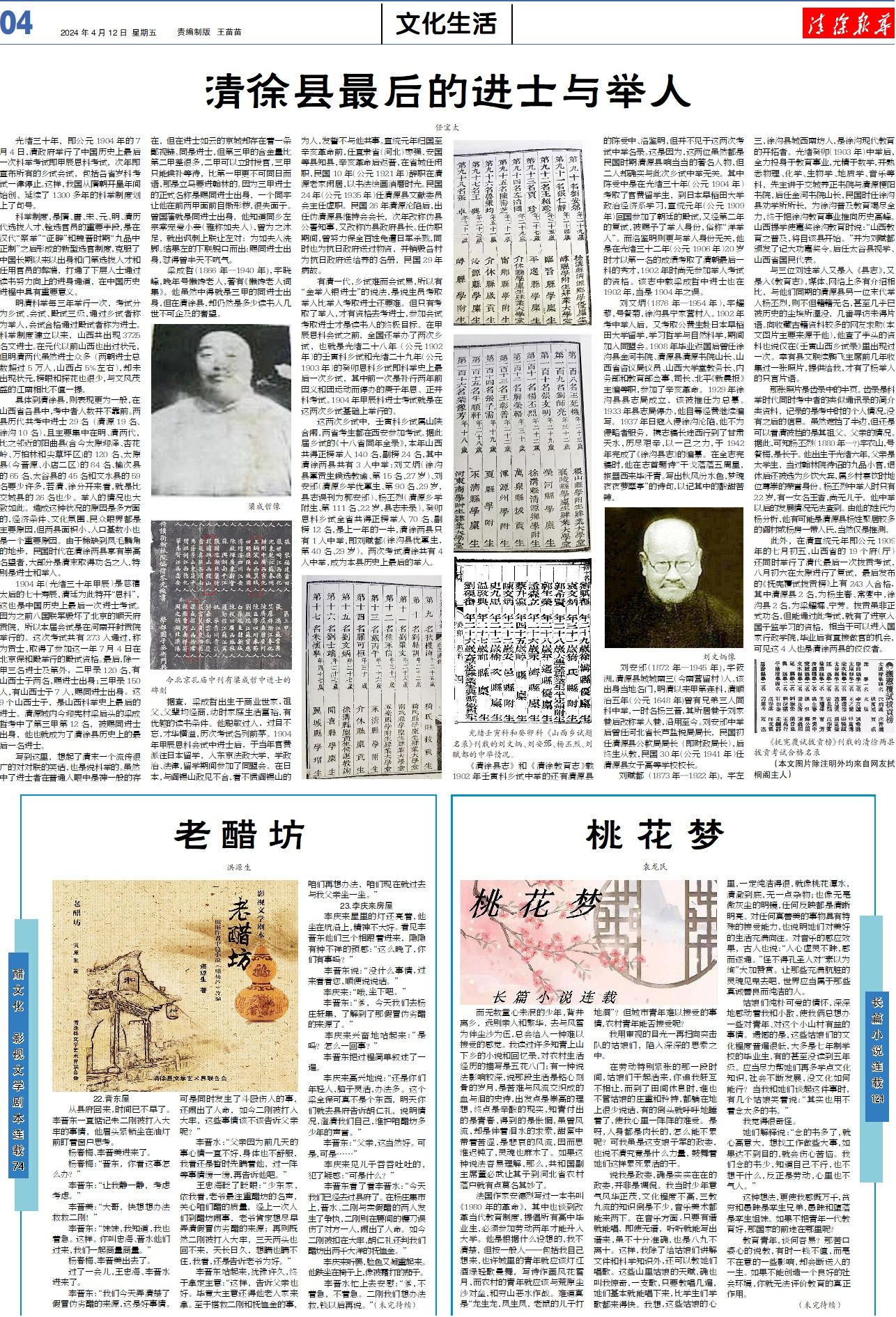

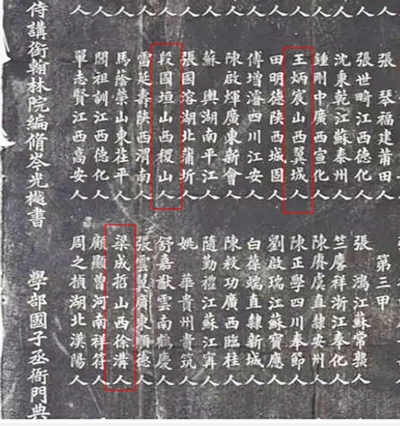

1904年(光绪三十年甲辰)是慈禧太后的七十寿辰,清廷为此特开“恩科”,这也是中国历史上最后一次进士考试。因为之前八国联军毁坏了北京的顺天府贡院,所以本届会试是在河南开封贡院举行的。这次考试共有273人通过,称为贡士,取得了参加这一年7月4日在北京保和殿举行的殿试资格。最后,除一甲三名进士及第外,二甲录120名,有山西士子两名,赐进士出身;三甲录150人,有山西士子7人,赐同进士出身。这9个山西士子,是山西科举史上最后的进士。清源城内今迎宪村梁后头的梁成哲考中了第三甲第12名,被赐同进士出身,他也就成为了清徐县历史上的最后一名进士。

写到这里,想起了清末一个流传很广的对对联的笑话,也是说科举的。虽然中了进士者在普通人眼中是神一般的存在,但在进士如云的京城却存在着一条鄙视链。同是进士,但第三甲的含金量比第二甲差很多,二甲可以立时授官,三甲只能候补等待,比第一甲更不可同日而语,那是立马要进翰林的。因为三甲进士的正式名称是赐同进士出身,一个同字让他在前两甲面前自惭形秽,很失面子。曾国藩就是同进士出身,他知道同乡左宗棠宠爱小妾(雅称如夫人),曾为之沐足,就出讽刺上联让左对:为如夫人洗脚。结果左的下联脱口而出:赐同进士出身,怼得曾半天不吭气。

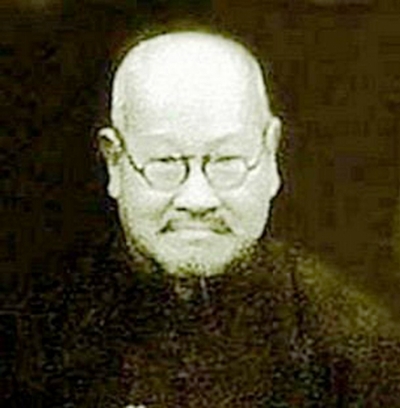

梁成哲(1866年—1940年),字晓峰,晚年号懒馋老人,著有《懒馋老人词集》。他虽然中得就是三甲的同进士出身,但在清徐县,却仍然是多少读书人几世不可企及的奢望。

梁成哲像

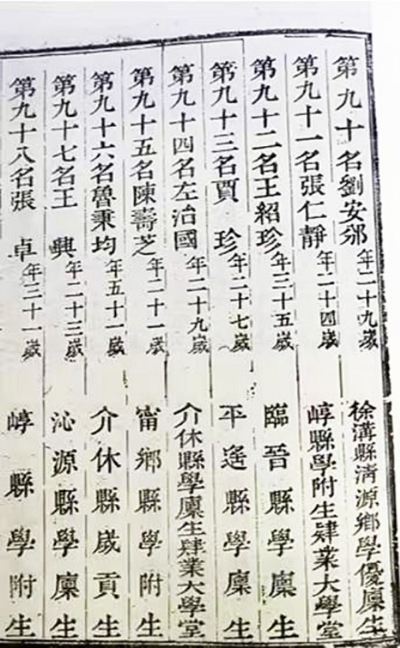

今北京孔庙中刊有梁成哲中进士的碑刻

据查,梁成哲出生于商业世家,祖父、父辈均经商,幼时家庭生活富裕,有优越的读书条件。他聪敏过人,过目不忘,才华横溢,历次考试名列前茅。1904年甲辰恩科会试中进士后,于当年官费派往日本留学,入东京法政大学,学政治、法律,留学期间参加了同盟会。在日本,与阎锡山政见不合,看不惯阎锡山的为人,发誓不与他共事。宣统元年归国至辛亥革命前,任直隶省(河北)枣强、安国等县知县,辛亥革命后返晋,在省城任闲职,民国10年(公元1921年)辞职在清源老家闲居,以书法绘画消磨时光。民国24年(公元1935年)任清源县文献委员会主任虚职。民国26年清源沦陷后,出任伪清源县维持会会长,次年改称伪县公署知事,又改称伪县政府县长。任伪职期间,曾努力保全百姓免遭日军杀戮,同时也为抗日政府送过物资,并销毁各村为抗日政府送给养的名册,民国29年病故。

有清一代,乡试难而会试易,所以有“金举人银进士”的说法,是说生员考取举人比举人考取进士还要难。但只有考取了举人,才有资格去考进士,参加会试考取进士才是读书人的终极目标。在甲辰恩科会试之前,全国还举办了两次乡试,也就是光绪二十八年(公元1902年)的壬寅科乡试和光绪二十九年(公元1903年)的癸卯恩科乡试即科举史上最后一次乡试,其中前一次是补行两年前因义和团运动而停办的庚子年恩、正并科考试。1904年甲辰科进士考试就是在这两次乡试基础上举行的。

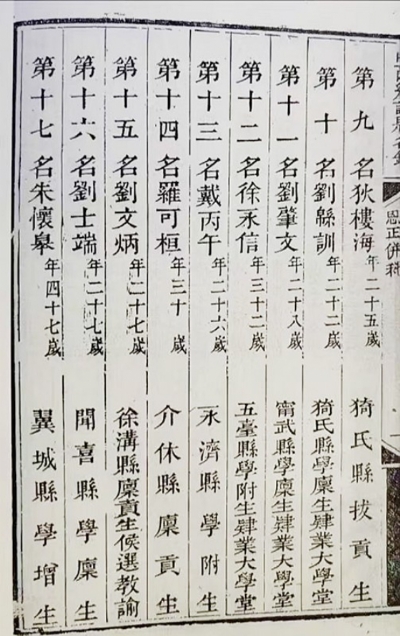

这两次乡试中,壬寅科乡试属山陕合闱,两省考生都在西安参加考试。据此届乡试的《十八省同年全录》,本年山西共得正榜举人140名,副榜24名,其中清徐两县共有3人中举:刘文炳(徐沟县禀贡生候选教谕、第15名、27岁)、刘安邠(清源乡学优禀生、第90名、29岁,县志误刊为郭安邠)、杨丕烈(清源乡学附生、第111名、22岁,县志未录)。癸卯恩科乡试全省共得正榜举人70名、副榜12名,是上一年的一半,清徐两县只有1人中举,即刘赋都(徐沟县优禀生,第40名、29岁)。两次考试清徐共有4人中举,成为本县历史上最后的举人。

光绪壬寅科和癸卯科《山西乡试题名录》刊载的刘文炳、刘安邠、杨丕烈、刘赋都的中举情况。

《清徐县志》和《清徐教育志》载1902年壬寅科乡试中举的还有清源县的陈受中、洛鉴明,但并不见于这两次考试中举名录。这是因为,这两位虽然都是民国时期清源县响当当的著名人物,但二人却确实与此次乡试中举无关。其中陈受中是在光绪三十年(公元1904年)考取了官费留学生,到日本早稻田大学政治经济系学习,宣统元年(公元1909年)回国参加了朝廷的殿试,又经第二年的复试,被赐予了举人身份,俗称“洋举人”。而洛鉴明则更与举人身份无关,他是在光绪三十二年(公元1906年)20岁时才以第一名的成绩考取了清朝最后一科的秀才,1902年时尚无参加举人考试的资格。该志中载梁成哲中进士也在1902年,当是1904年之误。

刘文炳(1876年—1954年),字耀藜,号餐菊,徐沟县宁家营村人。1902年考中举人后,又考取公费生赴日本早稻田大学留学,学习哲学与自然科学,期间加入同盟会。1908年毕业返国后曾任徐沟县金河书院、清源县清源书院山长、山西省咨议局议员、山西大学堂教务长、内务部和教育部佥事、司长、北平《新晨报》主编等职,参加了辛亥革命。1929年徐沟县县志局成立,该被推任为总纂。1933年县志局停办,他自筹经费继续编写。1937年日寇入侵徐沟沦陷,他不为侵略者服务,携志稿长途西行到了甘肃天水,历尽艰辛,以一己之力,于1942年完成了《徐沟县志》的编纂。在全志完稿时,他在志首题诗“干戈落落五周星,抱器西来毕汗青。写出秋风汾水色,梦魂夜夜萝摩亭”的诗句,以记其中的酸甜苦辣。

刘文炳像

刘安邠(1872年—1945年),字筱洲,清源县城城南三(今南营留村)人。该出身当地名门,明清以来甲第连科,清顺治五年(公元1648年)曾有兄弟三人同科中举,一时名扬三晋,其所居巷子刘家巷后改称举人巷,沿用至今。刘安邠中举后曾任河北省长芦盐税局局长,民国初任清源县公款局局长(即财政局长),后终生从教,民国30年(公元1941年)任清源县女子高等学校校长。

刘赋都(1873年—1922年),字左三,徐沟县城西南坊人,是徐沟现代教育的开拓者。光绪癸卯(1903年)中举后,全力投身于教育事业,尤精于数学,并熟悉物理、化学、生物学、地质学、音乐等科,先主讲于交城养正书院与清源梗阳书院,后任金河书院山长,民国时任徐沟县劝学所所长,为徐沟普及教育竭尽全力,终于把徐沟教育事业推向历史高峰。山西提学使嘉奖徐沟教育时说:“山西教育之普及,将自该县开始。”并为刘赋都颁发了记大功嘉奖令。后任太谷县视学、山西省国民代表。

与三位刘姓举人又是入《县志》,又是入《教育志》,媒体、网络上多有介绍相比,与他们同期的清源县另一位末代举人杨丕烈,则不但籍籍无名,甚至几乎已被历史的尘埃所湮没,几番寻访未得片语。向收藏古籍资料较多的网友求助(本文图片主要来源于他),他查了手头的资料也说仅在《壬寅山西乡试录》里出现过一次。幸有县文联续鹏飞主席前几年收集过一张照片,提供给我,才有了杨举人的只言片语。

那张照片是齿录中的半页。齿录是科举时代同时考中者的类似通讯录的简介类资料,记录的是考中时的个人情况,没有之后的信息。虽然遮挡了半边,但还是可以看清被挡的是其祖父、父亲的情况。据此,可知杨丕烈(1880年—?)字农山,号餐梅,是长子。他出生于光绪六年,父亲是太学生,当过翰林院待诏的九品小官,退休后还被选为乡饮大宾,属乡村宴饮时地位尊崇的荣誉身份。杨丕烈中举人时只有22岁,有一女名玉香,尚无儿子。他中举以后的发展情况无法查到。由他的姓氏为杨分析,他有可能是清源县杨姓聚居较多的阎村或杨房一带人氏,当然仅是推测。

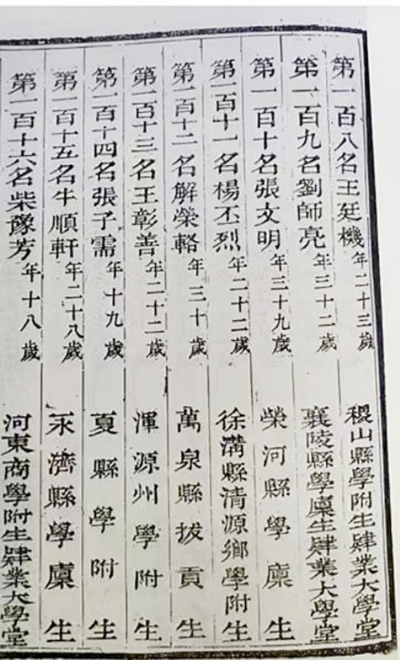

此外,在清宣统元年即公元1909年的七月初五,山西省的19个府(厅)还同时举行了清代最后一次拔贡考试,八月初六在太原进行了复试,最后发布的《抚宪覆试拔贡榜》上有243人合格,其中清源县2名,为杨生春、常燮中,徐沟县2名,为梁耀墀、宁芳。拔贡虽非正式功名,但能通过此考试,就有了进京入国子监学习的资格,相当于可以进入国家行政学院,毕业后有直接做官的机会,可见这4人也是清徐两县的佼佼者。

《抚宪覆试拔贡榜》刊载的清徐两县拔贡考试合格名录

(本文图片除注明外均来自网友拭桐阁主人)