小七

1951年1月4日,史铁生出生于北京。

1969年,从小跟奶奶长大的史铁生到陕北延安农村插队。

1972年,史铁生回京治病。然而,治疗结束之时,便是轮椅生涯开始之日。后来,他又患了肾病、尿素症,需隔日透析以维持生命。

2010年12月31日,自称职业是生病、业余在写作的史铁生,生命定格于59岁,肝脏移植给天津一位病人。

在长达40年的轮椅生涯中,史铁生用生命创造着奇迹。他以超强的想象力与思辨力,筑起一座文学的高峰,在艰难与痛苦中,传递出让人心痛的温暖,以病残之躯,留给人们健康的精神、深沉的爱恋和对生命真谛的执着探寻。

史铁生创作了大量为人熟知并喜爱的作品,其作品先后荣获全国优秀短篇小说奖、鲁迅文学奖、老舍文学奖等多个奖项,散文代表作《我的地坛》曾入选中学教科书。

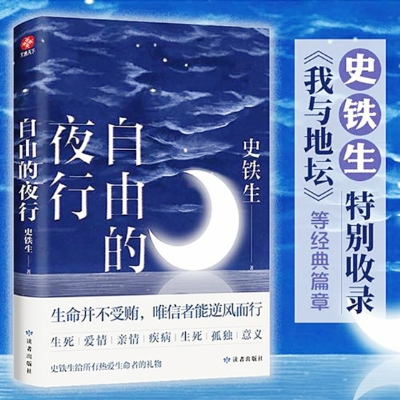

读者出版社新近出版的《自由的夜行》,是史铁生的散文集,书中收录了包括《我的地坛》在内的经典散文三十二篇。这些文章朴实精辟,字字珠玑,展现了史铁生对生命、爱情、生活、金钱、人性、生存意义等诸多问题的思考与感悟。

回望地坛:母爱是生命最厚重的轮回

说起史铁生,地坛是一个绕不开的点。当年,那个因瘫痪变得暴怒无常的青年,常常扶着轮椅奔离家门,附近的地坛公园便是他唯一的去处,也是身后苦难的母亲默默跟去寻找的去处。

在《我与地坛》这篇经典散文中,散落着很多关于母亲的细节。

母亲不想让病中苦闷的儿子老待在家里,可是又担心儿子一个人去园子里瞎想;想跟去陪着儿子,又怕儿子看到烦躁,于是便先是在儿子身后目送,接着便又去诺大的园中慢慢地寻找。

多年以后,史铁生这样记录自己的醒悟:“这园中不单是处处都有过我的车辙,有过我车辙的地方也有过母亲的脚印”,“那时她的儿子还太年轻,还来不及为母亲想,他被命运击昏了头,一心以为自己是世上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那儿总是要加倍的”。

史铁生并不知道,在日日去地坛寻他的那些日子里,母亲常因肝疼整夜睡不了觉。在《秋天的怀念》中,他写到母亲的突然离世,写到母亲昏迷前的最后一句话:“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”

母亲突然去世的那一年,史铁生正坐在轮椅上惶然不知所措,妹妹则还在上小学,父亲独自一人为母亲下了葬。之后十年,三个人谁都不敢提起母亲,但又没有一天不在想她。在《复杂的必要》一文中,他说:“越大的悲痛越是无言:没有一句关于她的话是恰当的,没有一个关于她的字不是恐怖的。”

十年过后,三人一起去寻找母亲的坟,却发现父亲标记的位置已经起了新房。走近细看,竟是一家制作墓碑的小工厂,三人看了很久,相对无言,心里空得有些疼。

史铁生说,他是反对大造阴宅的,但是如此简单到深埋之后不留一丝痕迹,让一个深爱的人、一个饱经艰难的人、一个无比丰富的心魂,就这样轻易删减为零,实在是让人沮丧至极。

寥寥数句,凄美而忧伤。作者表达的,是对母亲的深深思念与追悔;而读者体会的,刚是追悔中的坚强、绝望中的力量。刹那间激起的强烈共鸣,让每一个阅读到此的人,无不深深为之动容。

达生乐死:生命是如夏花般灿烂的过程

对于生死,史铁生有着自己独到的见解。他说,死是一件无须着急去做的事,是一件无论怎样耽搁也不会错过的事,是一个必然会降临的节日。所以,不妨不要那么在意死,不妨站到死中去看生。

在《轻轻地走与轻轻地来》一文中他这样写道:他常常感觉死神就坐在门外的过道上,坐在幽暗处,坐在凡人看不到的地方,一夜一夜耐心地等他;不知道什么时候它就会站起来说,嘿,走吧。

他说,死神的召唤无论何时到来,总会让人觉得有些仓促,但他不会犹豫,不会拖延。因为他认为,生死真正的意义在于生死之间的过程,这一观点,在《好运设计》这篇文章中被描摹得生动鲜活:

文中说,自己今生确实有些背,遗憾特别多,于是他很想为自己设计一下来世。

他先是设计了一个非常完美的人生:自己聪明、漂亮、健康,父母学识渊博、通情达理,求学、工作、谈恋爱一帆风顺,人生之路处处皆精彩。然而,这样的好运却带来了一个疑问:如果一生如此顺利,那还会有刻骨铭心的幸福吗?

思考之后的回答竟是:没有痛苦和磨难,就不能强烈感受到幸福,那只是舒适只是平庸,不是好运不是幸福。

于是他又开始重新设计,在人生中加进去小的痛苦与磨难,自己则不断打怪升级,成为永远的胜利者。这样的人生让他感受到了快乐与幸福,可是却又遇到一个无法回避的问题:该如何面对死亡绝境呢?

面对这个终极问题,史铁生给出一个精彩的答案:“只要你最关心的是目的而不是过程,你无论怎样都会落得这样的绝境,只要你仍然不从目的转向过程,你就别想走出绝境。”

在他看来,一个只想使过程精彩的人是无法被剥夺的,因为死神也无法将一个精彩的过程变得不精彩。换言之,生命的意义根本不在于如何生、如何死,而在于看你能不能创造出精彩的过程。如果不管上帝给你什么,你都能全盘接住,然后努力活出自己的精彩,那么生命的价值就存在于你镇静而又激动地欣赏精彩的过程中。《列子》用“达生乐死”的生死观告诉我们,倘若一个人没有恋生怕死的奢望,便能把有生之年的每一天过得有滋有味、有声有色。我们不知道史铁生是否曾从这本智慧之书中获得启迪,但毫无疑问,他真正践行了超越生死的大智慧,成就了夏花般灿烂的生命过程。

扶轮问路:抱残躯也要滋养丰盈的灵魂

如今的时代,自媒体让文字的发表变得容易,碎片化阅读则让写作者把“煽动性”标题看作成功的一半。然而,在史铁生的创作年代里,文字是要细细推敲的,内容是要反复打磨的。所以,他的笔触是细腻的,文笔是柔软的,对情境的描摹也有着电影慢镜头般的代入感。

或许,这也与他的行动状态有着密不可分的关联。当健全人快步行走时,常常来不及细看身边的事物,而史铁生的轮椅走得是缓慢的,这让他有更多的时间去思考,去观察,去沉淀,去将曾经的苦难酿成滋养灵魂的营养,酿成慰籍人心的蜜糖。

与同龄人相比,史铁生自然少了许多寻欢作乐的机会,但也许正是因为如此,他才可以独自思考一些常人无暇去想的问题,比如命运,比如灵魂,比如生活的终极意义。当然,思考这些问题的意义并不在于要解决它们,单单是这个思考的过程,就足以让灵魂变得深刻而丰盈。

也正因此,读史铁生的文字,总能触摸到哀而不伤、绝处逢生的力量,让人们清晰感受到,与生命苦难同在的,还有明朗与欢乐。在他与命运坦诚对话的过程中,我们甚至常常可以照见自己内心的幽暗。

在《我的轮椅》一文中,史铁生说,他总觉得,他用纸笔在报刊上碰撞开的一条路,并不是母亲盼望他找到的那条路,那么母亲究竟盼望他找到怎样的一条路呢?有一天他突然顿悟,这个答案就是:扶轮问路!

扶轮问路,不仅是说他要扶着轮椅叩问人生的究竟,而且还包括在生命这条无限的路途上,要爱众生、爱命运,要靠着无限的思问与祈告,去应和各种境遇、经历心魂成长之旅。

扶轮问路的史铁生一生都在用灵魂书写,他将自己的写作经验总结为这样一句话:“不要让大脑控制了你的灵魂,而是让灵魂操作大脑,以及按动电脑的键盘。”

少年时读史铁生,只觉他是身残志坚的榜样;中年时读史铁生,才明白年少时的肤浅。被轮椅囚禁四十年,他从未停止目光向内的审视,从未放弃对生命的敬重,他是一个坐在轮椅上的思索者,用思想代替双脚,让灵魂走到常人难以企及的高度。

史铁生之合欢树

在《自由的夜行》这本散文集中,很意外地收录了一首诗——《希米,希米》。这首诗,是史铁生写给妻子陈希米的。

在史铁生去世两周年的时候,陈希米完成了她的怀念散文集《让“死”活下去》,她让自己接受他已离去这样一个事实,却又忍不住说:“到处都是你,到处都没有你”。

于是想起史铁生曾在文中说,人死之后,最好是埋在一株新树下,当然,那棵树必要是死者最爱的树木;不要留墓碑,倒是可以给那棵树起个名字,比如“史铁生之合欢树”。

在《自由的夜行》中,“合欢树”出现过很多次。这是因为,史铁生的母亲曾经在胡同的家中种下过一棵合欢种子,那棵树后来居然真的长大了,但她却没能看到它花开满树的样子。

我们无从知道陈希米是否真的为他种下了这样一棵合欢树,不过这或许并不重要。因为,在喜欢史铁生的人们心中,那些文字播下的种子,早已开出一树繁花。