好一段时间了,作为绘画者一员的我竟然是通过写字打发了这段不短的时光,是什么动力支撑我做出如此的转变?也许是乡村文化的缺失、和大家对乡村文化的盲目,还有就是乡村文化正在不断地流失。这些原因也许足够唤醒一个土生土长的乡土农民的一份应有的担当。

笔者觉得,在日新月异的社会进程中,作为一个乡村被载入史册的可能会是因为文化传承的厚重,而绝非积攒下财富几车。

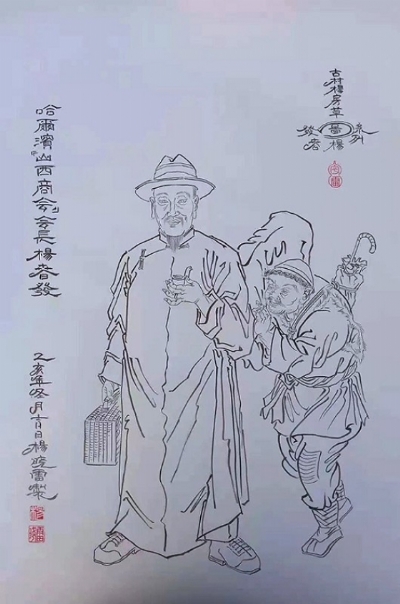

下面再讲一个杨房营商人老板的故事,讲完后我也就还去画画了,今天讲的这个故事是杨春发老板的故事……

杨春发小名海根,和我的外爷是亲哥俩,只是因为他们的父亲辈上有兄弟缺子,所以其中一个过继给了叔叔或是大爷顶门子,所以他们名誉上又是叔伯兄弟。

我的外爷叫杨春信,小名记海,很早以前就去世了,我根本就没有见过他,杨春发是我外爷的哥哥,所以更不能说认识他。

对杨春发外爷的人物原型我觉得可以参照他老人家的儿子,一个我从小叫“侯留舅舅”的人,因为我对侯留舅舅这个人还是比较有印象。

小的时候常常和母亲一起去外婆家玩,因为是本村的,来去也很方便,出我家街门往东不到二百米。那时候外婆家院子里人很多,有十几口的样子,我自己的亲舅舅当时没成家的还有三个,和外婆住在一起。另外就是侯留舅舅家的人。侯留舅舅应该是大我亲舅舅们不少年纪,因为他那时已经成家,并且有两个女儿两个儿子,那时候看大女儿也将近成年人的模样。

侯留舅舅当时好像在太原上班,也肯在家,我的印象中他就是文化人的模样,高个子,走在路上总是主动和人打招呼,一脸笑容,声音洪亮,甚至几次见到他和邻村相熟的人握手,于是在当时很羡慕。我觉得杨春发外爷就应该是这样一个原型,有文化,为人豪爽,说话声音洪亮,体格魁梧,正气凛然,有领导风格和组织能力。在杨房营走外的人中,好像应该数他们一伙的人有文化。他们的老本营是黑龙江哈尔滨市通河县四站村,经营烧锅酒、醋、酱油等生意。

从一出去的寻觅可靠地方到有个立足之地,杨春发一直是相随朋友兄弟中吃苦在前,享受在后的一位灵魂人物。他对日常事务的安排处置,对事态发展的评估计划,和对一些不合适事情的善后处理,一些急性事件的应急预案、处置,都显得得心应手,处理得法,因此一伙的人都遵从他的领导。

生活中,优秀的人就像春天,时刻温暖着和他靠近的人。他们聪明、智慧、有胆识、识大体,又热情豪爽,乐于助人,因此身边的人把他们当做良师益友,精神脊梁。

杨春发就是这样的人,他把兄弟朋友团结在一起,照顾大家,关怀大家,更关键的是能在重要时刻指引大家。

后来他的领导能力在同在哈尔滨经商的山西同行中脱颖而出,大家都推举杨春发为哈尔滨山西商会会长。

解放初期,为了搞活村乡集体经济建设,方便农民生活需要,各地相继成立供销合作社。当时的杨房村作为杨房乡政府所在地,也积极成立了“杨房乡供销合作联社”,特地聘请杨春发为供销合作联社社长,和杨春发一同在哈尔滨做生意伙计的本门兄弟杨清池为联社会计。杨房乡供销社联社下辖一个饭店、一个书店、一个生产资料门市部、一个百货综合店以及一个农副产品收购站,另外还负责辖下各村供销社的货物发放、下派等事务。

据年纪大的村民回忆,当时几乎每家都有供销合作社的股票,虽然每家入股都少的可怜,不定期哪年年终还发些红利,当然也是少的可怜。

令不少人记得清楚的就是,县供销联社的人开着当时时髦的噶斯牌汽车,不定期地送货到杨房乡供销联社,然后杨房联社的人再用马车运送货物到各村供销社。

杨春发作为联社社长,为杨房乡供销合作联社的经营和发展做出了贡献,也获得了村民们的赞扬。

我的亲外爷也一度跟着杨春发外爷在东北做生意,听说不在一个地方,但据说很近。问起舅舅们外爷们“走西口,闯关东”的事,舅舅们也知之甚少,不禁为之唏嘘,是啊,现在的人事情多,都很忙,需要在意的事情也多,无意再回味那些过去的陈芝麻烂谷子旧事,于是,那些曾经的往事可能将没有人能讲起了。

我能追索到的也就这么多了,剩下的哪位朋友如果有意,不妨提起笔来记载一下,说不定什么时候提起来,也算是个记忆。