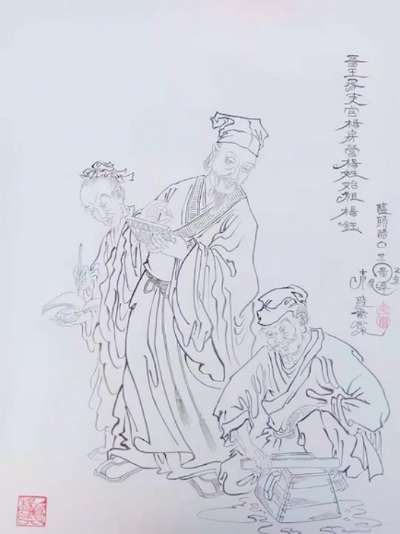

随藩入晋的杨钰

朱棡,明太祖朱元璋三子,明成祖朱棣之兄。洪武三年封晋王,十一年就藩山西太原府。

随晋王朱棡赴山西太原上任的众多人员中,有个叫做“杨钰”的胥吏,明清两代,中央设六部,地方设六房,而胥吏“由各处佥拨充役”,在官署任职。胥吏虽不是官或官方成员,只属“职役”,且被视为“贱役”,属于“百官之下,百姓之上”的平头布衣,但后改为按国家额定编制(亦称“缺”)考取或招募,发给执照,有额设编制、管理规制,且有额定工食银两,所谓“一吏一役,银米皆有定数”,遂成为编制内的官府雇员。

杨钰是江苏武进县人,为人机警,处事认真,强记博算,文笔硬朗,在晋王手下办事多年,苦于家寒财薄,难免在众吏中受人排挤,长于腿勤口稳,总算在任事上熬个挂职,晋王府上大事小情,朱棡个人关系上孰是孰非,杨钰总能搭个手或是出个小建议,因此得晋王赏识,这次得以随行。杨钰告别父母兄弟,新婚妻子,别苏入晋,开始在太原晋王府打理日常琐事。

杨钰勤劳务实的工作精神,正派朴素的为人作风,很快让他在随晋人员中脱颖而出,晋王朱棡命他负责孟封、杨素营、西堡一带的二十几个村镇的地租。杨素营一带地势广褒,土地肥沃,有汾水、潇水的便利灌溉,粮食连年丰产,收地租也就自然而然成了一门当官的肥差。

洪武初期,经历了元朝暴政统治,又经过各地起义军的反抗斗争,到明太祖建立政权,连年不断的战事,自然灾害的侵袭,国内已是满目疮痍,哀鸿遍野,多地出现有境无人,野兽横行的现象,全国各地大移民多发生在那个时期。太原、梗阳、昭馀一带晋中平原住民人口盈实,于是也成了输民的主要地区。按“四家之口留一、六家之口留二、八家之口留三”的比例迁移。杨钰负责的杨素营、孟封镇、西堡村等村庄也有很大原住人口输出,但是由于账簿更替不及时,或是有些官差有意为之,常有人走了,地收了,租还照常收的现象,官民间时有矛盾发生。杨钰职小卑微,手下无多人手,硬是靠自己不辞辛苦,跑遍责管的二十几个村庄,摸定人口,重新立账,从轻收租,受誉于民间百姓,得到晋王朱棡的肯定。

那时还有个现象,就是每到四、五、六月间,到了民间俗称“青黄不接”的时候,就是说旧的粮已经吃完,新的粮还没下来,这时候百姓家里缺吃少穿,动辄有饿死人的事情发生。杨钰组织辖地内的村镇财主富户,积极募捐钱粮。“羊坊口”“晋言居”醋坊当时作为本地乡土产业,商户代表,响应官府,有呼必应,很好地起到表率作用。官方也发放公粮,帮百姓渡过难关。然而施舍总不是常办法,也不能解决根本问题,杨钰专门设立借租出入账簿,专门发放粮食种子和维持基本生活的粮食借租,为防止不良懒惰村民和不诚信村民借租不还拖欠现象,他组织三家小保,十家大保的办法,把村民邻居或者本家本族为单位,一家借租,几家联保,减免税租,或是把税租减到最少,有效地帮助了村民们摆脱困境,又极少出现不还租少还租的情况。

多少年出色的工作,杨钰的能力人品方面都经住了考验,他由普通的平头布衣升职到国家挂职的“胥吏”,虽然位不入流,但总算从晋王朱棡的私人奴仆到国家的薪水当差,性质不一样了(用现在的话说,转正当公务员了)。洪武十九年,经晋王批准,杨钰回老家江苏武进县,把一家老小父母妻小接到太原,在府城杨家楼居住,这是从晋王朱棡洪武十一年入蕃太原,到洪武十八年八年间兢兢业业,勤奋努力的结果。这个结果改变了杨钰本人,也改变了杨钰一家人的人生格局。

这就是人生方向,天道酬勤,只要你的心态积极向上,只要你的行为从勤从善,老天一定会照顾你的。虽然你的能力你的环境不可能也不足以给你物质条件环境条件多好的结局,但心态心理上,你追求的结果一定达到了。

职责不同,人生相同,境遇不同,努力相同,当你用努力的心态去改变创造自己的人生机遇,用积极向上的活力影响自己每天生活的细节,你的人生无疑是快乐的,你身边受你影响的人无疑也是快乐的,在这种快乐状态里生活的人,不是非渴求什么物质条件,环境好坏,因为他的每天的过程已注定了他的快乐!

杨钰和“杨素营”还有“晋言居”

杨钰是积极向上却不甚追求结局的人,他的生活状态是这种只为眼前过程简单快乐,为职责为大众而忙,所以虽然他日常事务繁琐,处事态度严谨,但他的心态是极其快乐充实的。

很快,为了工作需要和方便,杨钰举家搬往“杨素营”村,在日常的工作和交往中,杨钰和杨素营村的村长和“晋言居”醋坊的李东家成了好朋友,在多种场合或是饭局中,他们还互相以异姓兄弟相称,几年的相处下来,其实质的关系也就差割二斤豆腐那么简单了,好在三人都不是太注重世俗细节,性格也豁达,村长已是黄甲之年,二人以大哥或老哥称呼,杨钰年进中年,居二,李东家青年得志,居三。

“杨素营”在大明洪武年间已发展的挺有规模,村东潇水,村西汾水沿村由北向南流去,村口都有小的简易码头,码头上有种叫做“铁索船”的摆渡木船,村西汾水河面宽,水流大,时紧客多时有三条船在河上作业,两小一大。村东潇水河流略小,河上有一大一小两条船摆渡。

隆冬时节河水结冰,河面上则搭起临时柴桥,方便来往人流通过。“杨素营”离梗阳城三十里,离昭馀城三十里,东有太谷、太原,西有交城、文水,相距都不出几十里,历史上很长时间是官方的要道,宋代明代都在村口设有驿站,专门由官方出资修路补桥,因此无论官差商旅,东西过客,都免不了走一走杨素营。附近几十个卫星村庄,人们儿娶女嫁置买,缺米少烧日常,都免不了来杨素营采购采购,因此那时的杨素营村,铺面林立,坐买坐卖,俨然像个小县城。

“晋言居”醋坊就坐落于村西七百五十步河道,紧邻汾水,依水而建,经过多少年的风吹雨打,潮水侵蚀,破漏过,又重新翻修,几破几修,不曾放弃。醋坊的醋,由“醯”叫成了“醋”,也不知道什么时候换了口,又叫顺了口,也不知道谁开始叫的,总之是发酸的胃口很好的东西,叫什么也改变不了人们的需要。醯工们也走了一茬又一茬,东家不知换了多少轮,世态紧张时也关停过,时局稳定时又开张,就这样,只要市面上百姓需要,就能见到“晋言居”老醋。“晋言居”送走“醯”,迎来“醋”,不变的是春秋“醯姑姑”的传承,不变的是春秋晋文公的赐名,纵然“醯娘、醯姑姑”改名换成了“醋姑姑”,神还是那个神,拜还是照常拜;不变的是“醯”化成“醋”都无改的诱人的淳香,千年的佳酿。

年轻的李东家神态严肃,毕恭毕敬地给供奉着的“醋姑姑”神位上了三柱香,拜了三拜,这是他从父亲手里接过醋坊的同时一并接下来的使命,这种全盘交接是接过工作任务的同时也接过了道德精神灵魂层面的传承,这种每天早晨的祭拜是每天工作的开始,祭拜是要在神明面前许愿,不负“醋姑姑”,不负前辈祖上,秉承传统,不弄虚作假,以次充好,用十倍的良心,做好分内的事。过去的人总是用对神明的敬畏,对道德的规范,秉承着良心做人做事。他们的心头是敞亮的,胸脯是挺直的。

如果逢初一、十五年轻的东家就率领全体家人,全体醋坊伙计们一起膜拜醋行之神“醋姑姑”。

李东家刚用完早饭,有家人来报,村长大人和杨吏官拜访。“快请”李东家高兴的什么似的。

二人随东家至客厅落座,老村长年长性直,开门见山:“老夫与吏官老二有个建议,欲在杨素营起个集会,一来搞活本村经济收入,二来方便四邻父老百姓,不知道三弟以为如何?”李东家一拍腿道:“小弟也早有此打算,只是不知从哪入手?”于是老大老三都瞅着老二杨钰,他俩知道老二足智多谋,定有主意。

杨钰摸着胡子,假装沉吟地道:“我和老大,都是陪衬的叶子,这主角嘛——还得三弟来唱。”把个老三李东家丈二和尚摸不着头脑,急得只抹头。

杨钰“噗呲”一笑,道:“这起集会好说,定好日子,在官方批发个文件,然后公告四乡八村,临近府县,这个跑腿人手,总得开个份子钱,还有就是闹红火,唱大戏,没有银两怎么行,村里富农商户可以筹集一些,可这大头,还得三弟先垫上,等日后集会搞大了,收摊租慢慢还。”说完看着老三,村长也看着老三。青年李东家吭也没打,道:“行,就这么办。”

“这集会日子呢?”村长老大道:“定在哪月哪天好呢?”

杨钰哈哈笑道:“这冬夏两季,寒天酷暑,不便于人流物流,所以不考虑。这春秋两季嘛——春种秋收,是农忙季节,咱们可以选在春忙以前,秋忙以后。”他看看老大老三,问道:“大哥三弟说呢?”“如此甚好!如此甚好!”兄弟俩连胜附和。

于是杨素营在村长和杨钰的操劳下,在李东家的资助下,由官府立案,民间着手起了两个集会,其中一个在阴历四月初八(后来因故卖给东村尧城村),一个在阴历十月十五,一直至今。

这是兄弟三人合力给“杨素营”办的一件大事,它让杨素营在临近村镇中起到举足轻重的作用,率先由农田作业兼并工商结合,拉动商户入驻杨素营,滚动人流量,大大发展了本村的经济收入,为本村邻村的百姓津津乐道竖指称赞。

这事发生在明洪武二十几年,大约离现在有六百三十来个年头了。