我是1959年参加电影放映工作的。那时县里只有三个电影放映队,其中两个队即二队和三队为农村流动放映队。一队为县城放映队。

当时,一队使用的电影放映机,是南京电影制造厂仿照乌克兰16毫米移动电影放映机而制的长江牌5202型电影放映机。二队、三队使用的放映机是原省队遗留下来的老机器—东德蔡司16毫米放映机,随带国产柳州1101发动发电机。二队活动范围是徐沟、王答和集义公社。三队活动范围是西谷、孟封、杨房公社及河西无电区。每队编制四人。

上班不久,我就被分配到电影三队工作。队长任世华让我从王成发老师接手开发电机,从此我就有了正式岗位。

农村电影放映的流动生活就是每天换一个村社,随行带的行李也是清早捆住,晚上打开,日复一日。吃饭到老乡家吃派饭。那时农村社员生活普遍贫困,一年四季很少吃上几顿好饭。机器物件运输全靠生产队的牛车(尖脚木轮车)拉运接送,一村倒一村轮的转,放映生活感慨万千。

1960年春,县里为了更好地将电影普及到农村,让更多的民众看上电影,在县文教局和市电影发行公司的支持下,成立了清徐县电影放映发行管理站。首任站长贾文魁老师为了拓宽文化生活,让我县广大农村群众及时看到新上映的电影,着手筹备组建公社电影队,并及时培训放映人员12名,为农村电影放映工作打下了扎实的基础。同时,由老队长郭培芝老师上省城购置放映设备,我县35毫米提包机就是那时才有了的。从此,县城广大人民群众,也能和省城一样及时看到新上映的大片、新片,为我县当时文化生活的提升起到了很好的作用。

同年五月一日国际劳动节之际,县文教局召开了全县电影工作会议,正式宣布组建城关、高白、西谷、孟封、吴村、徐沟六个公社电影放映队。为加强公社电影队,又从县电影队抽出六位技术骨干,下放到各个公社队。其中,任世华去城关,潘执戈去吴村,韩明去西谷,陈来贵去孟封,王爱兰去徐沟,我去高白。当日,各个公社来接电影机和人员的马车已齐聚县政府大院。很快,我也坐上高白公社派来的马车上,车夫马鞭一响,直奔公社驻地东于村。当晚,遵照县里的安排,就在东于村公演了一场电影《南征北战》。

高白公社成立于1958年,机关所在地是后来才迁移到东于村的,但仍称高白公社。全公社28个自然村,平川11个,山村17个,总人口1.5万人。放映电影是要收费的,平川村社以售票为主,成人一票一角,小孩免费。山区由大队统一包场放映,大村每场20元,小村15元。每场一般是放映两部影片。

公社机关有食堂,比吃派饭了强多了。另外,公社还给我们安排了住处,晚上回来喝口开水也方便,睡觉也能睡个安稳觉。比在县里好多了。

每年上山两至三次,那时,山村没有公路,村与村之间全是羊肠小道,去那里全靠两只脚。吃饭睡觉大多都在老乡家,一天两顿饭,几粒米的稀饭加糠炒面。晚上,坑上的虱子臭虫咬得睡不着,有一次,我被逼睡到板凳上,才终于睡了一个“好觉”。

高白公社山区多,区域大,放映工作很辛苦。像洛池渠,来回六十多里,有时,赶上换片,一晚上放映两部影片,然后连夜赶回公社驻地,第二天一早到县站交换影片,晚上,再到下个村继续放映电影。

1965春,县里四清运动还在继续,一天,县里通知我们去马峪公社的麦地掌村放映一场电影。

那里距高白公社驻地四十多里,我和队友马宽佩同志跟上接我们的老乡,徒步前往。经过很长一段山路,还没进村,远远就看到麦地掌全村男女老幼,都在村头的山崖上欢迎我们,那个场面,至今难忘。

当晚放映结束后,村里还给我们吃了一顿羊肉饺子。

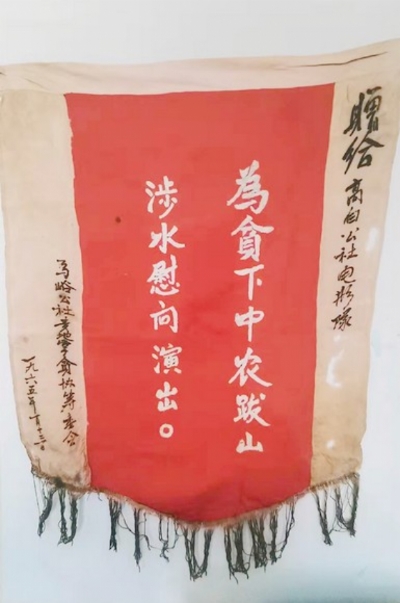

第二天,大队干部、四清工作队的同志及全村父老乡亲为我们送行。同时,拿出一面手工刺绣的锦旗,隆重地赠送我们。这面锦旗可称百家旗,几块花布及边料都来自好几家。旗上绣着:赠高白公社电影队,“为贫下中农跋山涉水慰问演出”。都是老大娘小媳妇一针一线绣出来的。

1965年5月,县电影管理站为了更好地统筹管理全县电影放映工作,将六个公社电影放映队收回统一管理。我县的农村公社电影放映队历经整整五年,告一段落。

五年间,据我的保守估计,全县六个公社电影放映队,共计为农村人民群众放映电影9000场次(按每队每月25场计),观众270000人次(按每场平均300人计),上交片租108000元(按每场12元计)。各队的放映收入,除正常开销外,都略有盈余。总之,我县六个公社电影队这五年里取得了可喜可贺的成绩。

回首那段岁月,回忆那些一起工作的人和事,那一代默默奉献的老电影放映人,留记了一段激情燃烧的火红岁月。