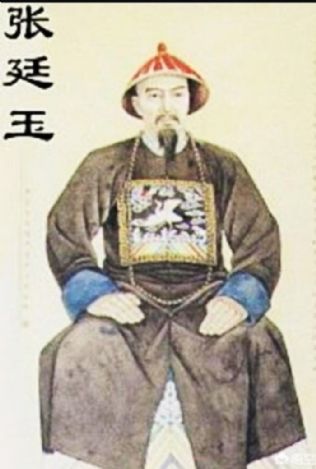

清代名臣张廷玉深得康熙、雍正、乾隆三位君主赏识,为官50年,他凭借“忠、贤、愚”称得上是政坛不老翁。

张廷玉(1672-1755),安徽桐城人。自康熙晚年入仕以来,历康熙、雍正、乾隆三位皇帝,在朝中先后任庶吉士、检讨、刑部左侍郎、礼部尚书、户部尚书、吏部尚书官至宰相,居官长达50年,世所罕见,如果将张延玉50年的为官生涯比作一条长河的话,那康熙王朝就是他从政的源头,雍正王朝则是他为官风生水起、大江奔流的时期。到了乾隆时期,这条河流虽也奔流,但河面已是缓缓流淌,再难掀起什么浪花来了。换句话说,身为三朝元老的张延玉,其实最风光,最有幸福感是在康熙、雍正两帝时为官,而又以雍正时为最。

据史料记载,张延玉一生中时刻以皇帝的意志为意志,少说多做,或者是只做不说,从不营私舞弊,更不计私利,始终保持一个名臣的本分。张廷玉的弟弟张廷珩参加殿试,康熙帝在看了张廷珩的文章后大加赞赏,要拔为一甲(共三名,即状元、榜眼、探花),但在张廷玉的再三请求之下,最终将他降为二甲第一。不久,张廷玉的儿子也参加殿试,同样位列一甲,但在张廷玉的坚持下,也被降为二甲第一。张廷玉这些谦逊、低调的做法,屡次受到雍正的嘉奖。有一次奖励高达2万两白银,还将圆明园的澄怀园赏赐给他,其他赏赐的珠宝、古玩等更是不计其数,其中最高的一次赏赐——也是张廷玉最为看重的——则是准其死后配享太庙。

太庙是清朝皇帝的祖庙,也是皇帝祭祀祖宗的地方。所谓配享太庙,就是说按照雍正的遗诏,恩准张廷玉死后将神位安放在太庙的前殿西侧,(古代堂下周围的屋子,归张氏所有占用)接受皇帝每年一次的祭祀,这是清朝历代皇帝对汉臣给与的最高礼遇及殊荣。

张廷玉任军机大臣时,西北两路用兵,内直自朝至暮,间有一二鼓者,八九年间,雍正身体不好,“凡有密旨,悉以谕之”。由于撰写谕旨的需要,雍正每天要召见张廷玉多达十几次。雍正即位第一年,张廷玉即升为礼部尚书,后又担任大学士和军机大臣,可是他在雍正朝所做的重要工作,又确确实实是文字工作,就连雍正本人,也认为张廷玉的作用是纂修《圣祖仁皇帝实录》宣力独多。每年遵旨撰写上谕,悉能详达联意,训示臣民,其功甚巨,承认他的功劳在于文字。且张廷玉所书之上谕,全合含雍正本意,是以屡获表扬。

张廷玉在任期间,从没有家族腐败发生。张廷玉的父亲张英当过多年科举考试的主考官,一旦考试开始,他进入考场,几天都不能出来,在这段时间里,他的家里有时连糊糊也没得吃,他的夫人姚含章从不向别人借粮吃,也不刻意声张,就把自己的首饰拿到当铺去当,用换来的钱买一些面粉,熬过这段时间。

张氏后人张国泽曾对媒体表示,姚含章出身于安徽桐城的名门望族,是一个才女,还著有诗集。一次,邻居家的丫鬟到张家有事,进去张家,她看到一个妇人,穿着有补丁的衣服在干活,以为是张家的老妈子,上前问道:“你家夫人在哪儿?”谁知妇人回答说:“哦,我就是啊,你有什么事?”张国泽说,可见姚夫人多么朴素,做着和普通妇女一样的事情,一点也不像是官太太。

张廷玉的父亲张英,都要求家人细心筹划一年的费用,将其分为十二股,每月用一股,每月底总结结余,“别作一封”用来应付贫寒之急或者“多做好事”。

张老在每年生日时,都不设宴庆祝,而是由夫人做一个如果操办生日要花多少钱的最低预算,再把这些钱攒起来,每年都攒,到了一定数量,就购置衣被、粮食用来在荒年时赈济族人以及社会上的饥民、贫民。

张国泽说,老宰相平时自己那么省吃俭用的度日,但对老百姓却如此慷慨、舍得。

回顾张廷玉的一生,可称得上是政坛“不老翁”,朝廷的大事,个人的小事,分的一清二楚,做到了善始善终。他之所以能做到这样,关键在于他的为官之道——忠、贤、愚。忠即是对皇帝尽忠,绝无私心。贤即才华,办事的能力,对于明君来说,这一点也必不可少,愚即是要该糊涂时就糊涂,不与皇帝争功,皇帝永远是对的,张廷玉之所以能侍奉三帝,为官五十载,与这三者的灵活运用关系匪浅。