阿根廷作家博尔赫斯说“天堂应该是图书馆的模样”。照此说来,书房就是天堂的一角。

自从识得几个字,读过几本书后,一直都在暗暗设想,企望能坐拥一个自己独立的书房。少不更事的懵懂中,就晓得将得到的小人书放置在一个小木盒内,生怕弟弟妹妹们撕扯损坏。伴着改革开放的春潮,升学,就业,闲书、专业书、工具书一本一本,一套一套,日积月累,不断增长,却没有专门存放它们的地方。刚参加工作的上世纪八十年代初,住在单位,书装在纸箱里,藏在就寝的床底下;成家后,租房而居,居无定所,妻子戏称“串房檐”,几乎一年半载就搬一次家,书本依旧委身于纸箱内;九十年代,住进了楼房,居住条件虽然改观,但因使用面积狭小、功能设计局促,再加上月薪低,还是无法配置专用的书房书橱,只好买了一副铁质书夹子,用书压住两头,以成家时打制的三大件之一的写字台的长度为短长,摆放书本,其余的只得搁置在煤糕房内。九十年代末,单位集资修建了号称90平米的新居,赶巧省城的姐夫也装潢新居,慷而慨之送来一对书柜,妻子高兴地说,好事成双,这下满意了吧?我兴奋地将书分类摆放,初步满足了我惜书、爱书、藏书的需求,着实欣喜了好长一段时间。但书柜与生活区混杂,只能专柜陈放,不能享有专区,专辟书房纯属奢望。锅碗瓢盆相碰,常常会出状况,我随手把书一丢,不知被妻子整理到书柜什么地方,屡遭妻子数落。唐朝刘昚虚“闲门向山路,深柳读书堂”的意境,南宋陆游雨夜读书时的“寒生点滴三更雨,喜动纵横万卷书”的惬意,只能在想象中体会。享受读书,须有私密的时光和空间。

南北朝人李谧喜好读书。朝廷屡次征召,封他高官,不肯去就,惟以琴书为业,他说,丈夫拥书万卷,何假南面百城。大丈夫拥书万卷,如拥百城,何须凭借做官而显尊荣。隔着千年时空,与我心有戚戚。爱书购书痴心不改,未曾消减,每每遇到好书,宁愿节衣缩食,必想方设法买回。不知不觉中,新添置的书,两个书柜已难以摆放得下。

拥有一个书房,成为一种念想。十几年间,多次笔会,均有书法家朋友助兴,有时向他们求字,他们征询题写内容,几乎都是相同的:茶烟一榻拥书眠。

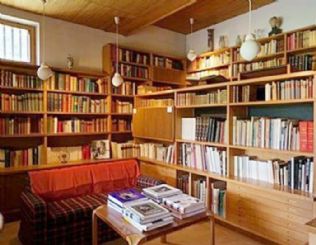

转眼到了新世纪,我拥有了自己的独立的书房:齐整的书柜依墙而立,新置的书案面窗而设。白日放歌须纵酒,夜里读书观自在。晚间读书,头顶有光源,高低上下,前后左右,移动自由;手中有按钮,可明可暗,可亮可柔,适人眼球。又添置一榻,或坐看、或卧观,文字入眼、入口、入心,体味文字的温婉、柔情、玉润,体悟文字的灵动气息。堆书于榻——半床明月半床书,随手信取,几本并进,停顿时书签标记,或顺手叉书,不担心他人扰搅。烹茶煮茗,茶烟氤氲;睡虫袭临,抱书而眠——这是真正地坐拥天堂一角了。

给书桃源一处,给心灵天堂一角。小木盒、纸箱、书夹子、书柜、书房,是我书房梦之经历,也是我沐浴在改革开放春风里得到的实实在在的实惠,同时也印证了国家、时代与个人命运在这40年间息息相关:有了强的国,才有富的家。