农村人们的生活,都与土炕有着无法割舍的情感,谁都脱离不了土炕温暖的怀抱。流传最广的民谣就是:“三亩地一头牛,老婆孩子热炕头。”“吃饱了喝胀了,躺到热炕上感受和皇上一样了。”是对土炕最好的诠释。土炕是农村人吃、喝、玩、睡所离不了的休养生息的好地方,是装在农村人心中的一块乐园。

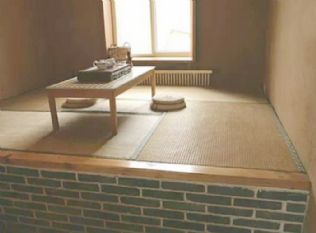

上世纪六七十年代,我们村的土炕样式大同小异,有全部都是土坯的,有只在炕沿砌一排青砖的;有全部用青砖砌成;有的炕沿上还砌上长条木板,再用漆刷过。火炕上都是铺炕席,炕席容易磨下土来,屋子容易积下尘土。有钱人家在炕上糊上非常结实的牛皮纸,然后刷上清漆,这样做炕面平整而干净。

炕的三面都有跟炕墙一般高的炕围画,到八十年代炕围画,形式多样新颖别致。大的有:胖娃迎福、四季风景等,小的有:喜鹊登枝、花鸟虫鱼等。我家的是四季风景,是请专业人画的。炕画厚重、婉约,活灵活现,时而悲怆,时而诙谐,给土炕增加了许多风采。土炕的土坯在经过一冬柴草燃烧的熏烤,使土坯变得肥沃无比,垒炕的土坯粉碎后,是上好的农家肥料。

在我的记忆里土炕独占据了我家屋子的一半,屋子中间有个坑池是装炉灰的,我常站在坑底往上跳。土炕看起来土气、笨拙,却很经济、实用。砌土炕是有学问的,砌多高,如何留洞,烟囱根底下怎么搭,怎么盘烟的走向,挨着炉子的地方怎么搭等等。烟挟带着热量经过土炕,就把土炕烘得暖暖的。冬天我往炕上一躺,贴在滚热的土炕上,身下暖融融的,舒适又自在,不觉就进入梦乡,而且睡得踏实香甜。土炕又是我们一家人团聚的地方。每到春节,一家人就在热炕上守岁迎新、看晚会、吃饺子。土炕见证着我家人们相聚的天伦之乐,承载着关爱和牵挂。土炕充满着父母的好客情怀,脱鞋上炕,是我家上等的待客方式。

土炕对母亲做家务起了很重要的作用,母亲搓玉米、剥花生、做针线活、看我们三个孩子长大等都是在土炕上完成,土坑是母亲过日子的好平台。我家的土炕砌有鞋柜,里面摆放着整整齐齐、各式各样的鞋子。母亲常常坐在土炕上给我们姐弟三人做鞋,我们穿着走过了童年、少年。土炕上有小桌子,做鞋前母亲就在桌子上先涮一层糨糊,再在上面一块一块贴碎布料。布片形状大小不一,天气不好就放在土炕上晾,把那些晒干的布,再用糨糊层层贴起来。做鞋的工序多,耗时长,要用手工一针一线地完成。母亲白天干活,晚上坐在土炕上做鞋。我最喜欢的是一件紫毛衣,母亲每天晚上在土炕上织到十二点,那段时间土炕上总放着毛线,消耗了母亲大量的时间。那数不清的针线交织成的毛衣穿在我身上,暖在我心里。

随着现代化工业生产及城市扩展的加快,农村城市化。村里改造我们家住上楼房,土炕便退出我们家的生活舞台,但土炕留给了我永久的温暖记忆。