六十年代农村,夏秋两季收获成粮,小麦杂粮等都要在粮场上摊开晾晒,用骡马驴牛等拉动碌碡(俗称碌碌)进行碾压,木锨扬场,扇车清选,颗粒归仓。各村队部都有偌大的粮场,也是集会的地方,我村的紧挨二滴水路左边。夏天在这里打麦子,秋天在这里打五谷杂粮。

在场上打粮,一步一趋,紧跟牲畜,一圈一圈,好生费事。随着生产力的发展进步,村生产队首家购买了电动碌碡,是一个前大后小两轮石制碌碌,上面安有电动机和电闸,一人上去送电开动,虽然带有一定的危险性,要专人操作,但也节省了好多人力畜力;后来,又购进一台铁制的三轮电碌碌,彻底取代了牲畜,显著提高了打粮入库的效率。

十八岁那年,我分配到粮场。场上的工序是把将要打的谷物反复摊开,翻晒碾压,再起场收场,扇粮装袋,过秤入库,这些体力活我干了大约一星期后,队长闫二娃见我干活积极主动,吃苦灵活,就让我开电动碌碌压场。

以打茭子(高粱)为例。生产队的马车把茭子穗拉进场来,打场人员把它摊开暴晒,翻动一遍后,我随即上场开动电碌碌绕着圈碾压,场中心还有一人顺着电碌碌转动电线,防止电线被电碌碌缠搅或压坏。我一圈一圈顶着烈日反复碾压,一个茭子穗也不放过。整场碾压两遍后,停车片刻,打场人员拿着木叉把压实的茭子穗翻动抖松,我重新上场再次碾压,直压得茭子穗上没有了颗粒为止。

二轮石制碌碌速度快,不稳当,容易翻车,比较危险。一次我开着它碾压黑豆荚时就不慎翻倒了,因为它靠电驱动,只要不扳闸,侧翻后它照样往前转,我被后碌碌压住腿不能动弹。够不着电闸的位置,眼看就要从身上压过去,这时,众人见状立即跑过来拉闸断电,把我救了出来。从此,队里就把二轮石制碌碌淘汰了,留下了既安全效率又高的三轮铁制碌碌继续服务,一直用到有了脱粒机。

打粮场上,收场,扇粮,入库都是重要环节。

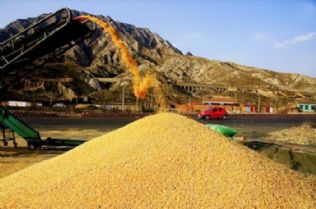

收场时人们把碾压后没有了颗粒的穗梗等运到场边剁放整齐,用簸箕把颗粒收起来,远望这一座座堆耸在场里,或茭红或金黄的粮山,丰收的喜悦,无不写在社员们黝黑透亮、流淌汗水的脸上。

扇粮就是把粮食中的土屑和皮壳等杂质,用扇车扇出去留下干净的粮食。扇粮用的是木制的手摇扇车,需要四个人默契配合才能完成,即一人不停打扇车,一人顶簸萁,将满粮簸萁举放在扇车上,一人遛簸萁,站在车顶手端簸萁均匀地风口遛下,一人在扇车前分流粮食。这四个工种我都干过,尤其是打扇车,快摇几圈,随后隔一圈打一下,若摇不好很容易被摇把打到自己的胳膊和手。我打的比较熟练,快慢自如,能连打半个小时不停歇。

扇好粮食装入麻袋,用平车拉到生产队的粮库里过秤入库。交完粮往往到深夜,一般都要吃夜饭,人多时在生产队里支锅做饭,人少就在队长家里吃。我记得一次收工已临晨两点,就是在闫队长家吃的饭,二娃嫂给我们做了葱花烙饼、炒鸡蛋。饿饭是好饭,那饼烙的,鸡蛋炒的,也实在地道,好吃的难以形容,至今仍觉齿颊留香。

如今,五十年弹指一挥。回想打粮场上的点点滴滴,朴实无华的农具,新奇刺激的机械,淳朴民风,善良村民……依然魂牵梦绕愈发清晰起来。