被称为“醋都葡乡、文化名城”的清徐县,有一户平凡而非凡的农民家庭,他们一家子,诞生了省、市级别的两位民间工艺美术“大师”、茁壮着三代情系民间文化的传承人,打造了民俗、工艺、非遗文化“六大项目”……他们,这个以家庭为单位的“小宇宙”,用饱满的精气神、满满的正能量,裂变着一个个和谐社会的新细胞,诠释着以文化人的好家风,散发着一方水土的小气质……

个性老杨“70后”:能写敢做会讲课

老杨最开心的事,就是,生而逢时!

现年71岁却被大家戏称为“70后”的老杨——杨宗新,作为清徐县杨房村一位村里人,却有着响当当的三个省级“头衔”:山西省省级砖雕传承人,山西省剪纸艺术家协会副会长,山西省民间工艺美术大师。

被称为“申遗专业户”的老杨,主笔申报的四个非遗项目中,清徐老陈醋酿制技艺、“山西民间面食——抿尖面、猫耳朵”、“山西民居砖雕”三个项目,成功跻身于国家级非遗方阵;山西民间剪纸项目,成功申报为省级非遗项目。

生而逢时的老杨,总觉得自己赶上了好时代,使得他这位贫困农家出生的放羊娃,变身成一位“坐下来能写、走出去敢做、站起来会讲”的新农民。

学生时代的老杨,便是班里一位喜爱学习的“尖子生”。父母虽然没有文化,但是却为他灌输了只有通过学习,才能改变命运的根深蒂固的思想。放学时分,这位放羊郎会一边放羊,一边借书看,看“三国”,他学到了关公的忠义担当;读《水浒传》,那些荡气回肠令人震撼、可爱的草莽英雄,让他激动得热血沸腾……他从书籍中汲取美德、形成个性;1965年,18岁的他在大家的一致推选下,成为村里的团支部书记。一次村里排练节目,从来不知编剧为何物的他,随口编出的剧本《借砖》,在全市的比赛中一举夺冠,荣获一等奖。这件事轰动县文化界,县里决定将他的剧本做成幻灯片上演,负责文化工作的领导马玉刚向他要剧本。老杨一脸迷茫地回说自己从来没写过什么剧本。还别说,这可不是老杨在打诳语,原来,这个小品是他即兴构思随手在烟盒纸片上创作而成的。演员的台词,是他现编现给,写一段递给演员一段,结果,这个一等奖剧本的还原工作,还得让演员各自将台词说出,一段段重新整理恢复而来。原来,老杨的这一编剧天赋,均源自放羊时看书无意间练出的本领。而今,该剧本已被老杨收录到他自己的著作《没无不非》文集中,作为老杨的“处女作”得以留存。至于剧本为何能获一等奖,老杨事后总结出他的理论依据:这是合了毛主席文艺工作座谈会精神。老杨说要找准精神的关键词:文艺为谁服务,怎么服务,写剧本就要看针对谁,是为工农兵服务,还是哪一项重点工作服务,找准服务对象,才能找准剧本主题,突出中心才能做好服务。

能人老杨干什么都很用心,讲科学、用科学是他的习惯。90年代初,在农村种地养蜂,老杨也曾是一把好手,试验田里,他种的无籽西瓜个头大味道好,一准能卖好价钱;他养蜂时培养的蜂王品质优,蜂群发展好,产蜜量高。

老杨爱学习,他的藏书须以吨计算,据不完全统计,截至目前,他拥有的藏书量达三、四吨之多。老杨学习的内容涉猎广泛,有社会科学、自然科学,爱书的老杨,喜爱读的书很多,有爱因斯坦论人生、马克思诗词、马列主义大部头、四大名著、前秦两汉文学、托尔斯泰、雨果、巴尔扎克,他的办公室是书的世界。老杨最钟爱毛泽东著作,毛主席语录是他的枕边书……老杨说,学习是改变提高自己的根本方法,学习最关键的是对自己有好处。得书籍滋养的老杨,年轻时读得书多,各方面的知识都涉猎到了,后来全沾光受益,从放羊娃到种地高手、养蜂能手再到省级工艺美术大师,读书让老杨学会在社会生存的大智慧。

个性老杨为人秉直、责任心强,给老板打工他有着高度的主人翁精神。与企业老板一起工作,他会为企业发展着想,积极为企业出谋划策,他认定好的办法,哪怕惹得老板生气不高兴,只要为企业好,他就直言不讳;给学生当老师,老杨常常挂在嘴边这样三句话,一是不能不读书,二是不能不思考,三是大人物的书得多读。老杨说,读书才能博闻;思考才能与实践结合,才能有学以致用的资本;许多做人和生活的道理,就镶嵌在大人物的话里面……

在弘扬传承文化的路上,老杨站上讲台讲课也是一把高手。在县职教中心,太原十中,老杨讲剪纸课大家都爱听。老杨给他的学生自掏腰包买奖品,设立评比奖项,对学生通过多次评优,从中发现人才,筛选出前三名,并将其发展为省级剪纸协会会员,为学生提供了学习良好环境,为传承传统文化培育了新生代力量。当老师,老杨普通话是短板,为此,学校特地为他配备普通话好的老师做翻译,将其清徐话翻译成普通话。提及此事,老杨顽童般开心笑着:“我这也是国际待遇啦,都有自己的翻译官”!“70后”老杨学科学用科学,颇有“大数据”理念。不会做醋的他,是食醋文化专家;不会做饭的他,是面食文化行家。他的原理是,做事要理性化。例如做一道菜,食材配比用少许等感性词语便是不专业的,要想专业必须要数据化理性决策,要精准到毫厘,有数据化依据,科学化做事,要有标尺,有刻度,这才是做事的科学态度。老杨说,只有科学的才是专业的。生而逢时的老杨,知世俗而不世俗,在老杨身上,我们看到的是他勇于征服困难的决心与勇气,敢于创新的个性与灵气。

文化传家“小宇宙”家风建设有秘笈

家是最小国,国是最大家。老杨在学习中不断完善自己、教育家人要做和谐社会的“小宇宙”,与国家和谐,国家提倡啥咱就干啥;与社会和谐,和自己周边的人处好关系;与家庭和谐,家人之间要友爱互助;与自己和谐,面对不良情绪要及时消化,保重自己也就爱护了大家。

老杨在社会上朋友多,常怀着一种感恩的态度为人行事。生而逢时的老杨,于社会,受到历届领导持续支持重视,这让老杨更加由心而生爱国情感;于企业,被称为“顾八家”的老杨,是八家企业顾问;于家庭,老杨家庭团结和睦,宇雷(雨雷)、宇霆、宇霖三个子女友好相处。

常怀感恩之心的老杨,特别感慨的是从1995年走出小村,专注于文化事业连续22年来,他与家庭受到历任县领导的高度重视与接力支持,真可谓关心不断头,支持没停顿。22年来,历届清徐县县委书记、县长、县政协等领导,多次去老杨家上门探望,及时为其在政策上倾斜,给予其扶持帮助。曾记得,原任清徐县长的张春根,一次与时任杨房乡乡长的王素红,一起到他家进行“家访”,在了解到杨老虽经济困难,依旧默默坚持耕耘于文化事业阵地时,为其特批一台586电脑,支持他学习工作。又一次,升任市委宣传部部长的张春根,再次走访老杨家时,发现其儿子在做烫画葫芦,需要个头大一点的葫芦做材料,随后回去没几天,还真的惦记着给老杨邮寄来几个漂亮的大个头葫芦;现任县委宣传部长的邢蕴武与老杨结成对子,时不时与其交流谈心……

先知先觉的老杨,更遇到了慧眼识珠的水塔醋业董事长武润威,从1995年老杨受聘于水塔醋业,他与企业结下不解之缘。不仅如此,老杨更在武总推荐下,结识了晋韵楼老总韩永旺等八家企业老总,成为八家公司的文化顾问,由此得了“顾八家”的雅号且老杨更得到八家企业的特殊礼遇,在企业上班不必签到请假,只要把该做的事情完成即可,他与企业建立了深厚友谊,他们已不仅是一种简单的雇佣关系。爱学习的老杨有责任心、敢担当,总是主动工作积极为企业发展出谋划策。许多次,为了企业的发展,老杨与企业老总红了脸,抬过杠,作为顾问的他,监督着企业老总在发展与学习的征途中,永不懈怠。在企业谋事,老杨从不在意对方给自己开多少工资,他只专注于把事情做好,他经常告诫自己的学生、亲朋,做好事情是第一位的,做好事情是谋生与发展的正道。

在公司,老杨是位好员工、好老师。楼道内,老杨遇到员工总是他先让着道儿,如遇到对方不小心踩了他的脚,他还会反过来安慰别人,老杨的和善为人感染了更多的人,也和谐了以他为圆心的一方“小宇宙”。

家庭中的杨老重情、独立,9年前,小他3岁的老伴儿杨清兰因病不幸去世,老杨抱着老婆子的照片悲痛欲绝,一路为她送行。老伴在世时,老俩口恩爱有加。每次老杨出门,老伴儿总会把衣物日用整理得妥妥帖帖,拿一个手提箱拎着,依依不舍送老杨外出学习、谋生。那些人生中最美好的时光,让老杨刻骨铭心。当陪伴他照顾他一世的心爱的老伴,带着他的爱撒手人寰之际,坚强的老杨痛定思痛,化悲痛为力量,自强自立的他一个人支撑起两个人的家。时年过花甲的老杨,全盘分析家庭状况,他做的第一件事首先是自己安置好自己。老杨自己洗衣服,尽可能把自己收拾得干干净净,好让老伴在天有灵能够放心,让儿女为他安心。老杨从自身做起,形成了一种“老不拖累小,小不依赖老,独立而互相依存”的家庭格局。老杨与儿孙辈的关系,既是父子,爷孙,又互为师长,学友,他们相互学习,共同进步,没有长幼间代沟,有的是互敬互爱互不相扰的牵挂与陪伴。在他眼中,孩子们也都是他的老师,他学习每个孩子身上的优点,不断完善自己继续修炼。老杨经常说,二儿子像妻子,脾气好有素质,是他这位父亲最好的学习榜样。

在教育孩子方面,煲电话粥是老杨的独家秘笈。老杨有自己的事业,常年住在单位,不与子女一起住,但他对孩子们的教育关心从未松懈。隔段时间老杨会给孩子们打电话,基本上每个孩子一年能打10来次电话,平均一个月一次,而打一个电话时长达一个半小时。他家的电话粥,煲得多是学术方面内容,与长子雨雷谈画画,与二儿子宇霆谈人生哲学,与孙女杨婧谈剪纸。老杨的孩子们说,他们几乎很少谈到家务事儿,父亲的时间宝贵,每次通话都挑最紧要的说,而他们这一家,最紧要的便是关于文化、关于艺术。在老杨润物无声的教育中,这个平凡的家庭非凡地茂盛着。老杨说,党的十八大以来,习主席多次谈到要“注重家庭、注重家教、注重家风”,强调“家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连”,这些话语,与老杨一贯对子女的教育核心理念息息相通,老杨一贯教育子女做胸怀大局的好公民,做党和政府的好公民。在老杨家,人人争做和谐社会的好公民,积极践行24字社会主义核心价值观蔚然成风。而这有板有眼的大道理,老杨与家人学习、践行得认认真真踏踏实实。

四梁八柱“杨家将”六大项目填空白

这里的“四梁八柱”,那可是老杨家实打实的文化事业“主体框架”。老杨与他的“杨家将”,专注于文化事业的传承弘扬,而今,已然构建起一个从家庭到社会、从农村到城市,从学校到社会,学习有途径,传承有路径,老中青兼具的立体传承框架。

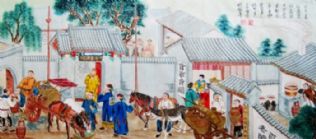

老杨的长子杨雨雷现年47岁,从1983年开始学习画画,颇有天赋的他喜欢画清徐民俗画、喜欢葫芦烫画。受父亲杨宗新言传身教影响的他,提起他未见过一次面的师傅,总让人啼笑皆非。痴迷艺术的他说,他的师傅是常丰村民国40年的二祖师父。原来,这位与他心有感应的师傅,是雨雷在神交中拜的师。雨雷喜爱二祖师父在庙宇中的壁画,为提高自己绘画艺术水平,他常常整天整天蹲在庙里一笔一画琢磨。雨雷画的民俗画,在山西画院得到多位画家的高度评价,雨雷民俗画中短腿俯视的效果,颇得二祖师父在庙宇中的壁画民俗画真传。青出于蓝胜于蓝的雨雷,其民俗画超越了父亲老杨,老杨看到儿子的进步,心里满是欢喜。2013年,老杨的长子杨雨雷被命名“太原市民间工艺美术大师”。而今,雨雷已经是老杨文化事业弘扬传承的中流砥柱。

老杨的第三代传人,是其今年25岁的孙女儿杨婧。杨婧从小看着爷爷的书长大,打小儿便对剪纸情有独钟。而今,作为晋源区一学校的美术老师,杨婧专门为学生开设了剪纸课,这位爷爷的孙女儿,也是山西省剪纸协会会员。作为杨门女将的她,决心要接稳接力棒,为传承爷爷的剪纸艺术做贡献,让艺术之花从她的学生中生根开花、代代相传。

回首22年来“杨家将”走过的文化传承之路,凝聚着杨家父子一腔心血的“六大项目”令人震撼。六大项目中,“一家俩大师”的奇迹与神话,在这里绝不是一个传说,下面,让我们一起领略,省级民间工艺美术大师老杨的四大项目,与其市级民间工艺美术大师儿子杨雨雷的两大项目,其辛苦与卓绝可见一斑。

杨宗新与清徐食醋

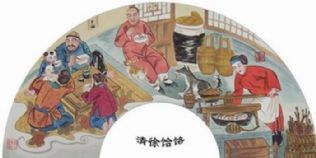

在这一项目中,老杨进行了深入细致的调研、搜集。一是从古玩市场收集有关清徐食醋的古器具、旧书籍、手抄本,并在民间制醋世家进行调研;二是出版30万字的《清徐食醋》;三是连续发表52篇有关“清徐老陈醋历史发展图文”;四是多次出席全国、国际大型醋文化研讨会;五是主笔申报”清徐老陈醋酿制工艺”国家级非遗项目;六是创作了“清徐老陈醋剪纸系列”,并将其推向国际美术展;七是在《科学之友》杂志连续发表12篇食醋文化研究论文;八是对清徐老陈醋子项目散落在民间的清徐“红心大曲”传统踩制工艺进行了搜集、整理,并发表8000余字的论文。

在食醋工艺创新改革方面:老杨一是提出并撰写了“清徐食醋全天候适温酿制改革思路”,并获县科技局采用实施;二是提出并撰写“用醋泡菜替代民间传统咸菜,既有益于大众健康,更可拓宽食醋市场”,予以发表,并在太原市数家饭店实施。

杨宗新与清徐饮食

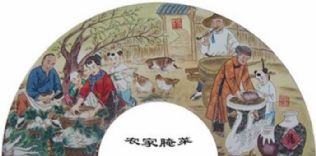

在这一项目中,老杨从清徐民间饮食中的粉碎器具、碾米磨面;储菜、腌菜、压菜与家酿;野味的采集、猎取与烹制;炉灶柴米与锅碗瓢盆;就餐规矩、礼仪、习惯与环境;民间关联饮食的歌谣、谚语等民俗特色、特点做了系统调研,出版发行了20余万字的《清徐饮食》。主笔申报了“山西民间面食——抿尖面、猫耳朵”国家级非物质保护项目,并获得批准。出版发行《山西面食大全890种》,并纳入山西文化丛书系列。在《科学之友》杂志撰写有关清徐饮食的三篇论文。在“晋韵楼”、“紫金”酒店多次讲授饮食课。

同时,老杨对传统饮食所发现的问题进行改革与创新。从事餐饮研发工作十多年来,他发现民族饮食传统技艺操作中普遍存在非理性问题,并提出了改革观点,发表了《关于科学研创民族饮食品牌的一些思考》、《馒头应该怎样蒸才好》等文章。

杨宗新与清徐砖雕

从2002年始,老杨对“清徐砖雕”所产区域的地理环境、历史渊源,以及其基本内容中的如选土、制泥、制模、脱坯、凉坯、入窑、看火、上水、出窑、打稿、雕刻、拼排等技艺作了仔细记录,并研究了工艺特征、文化特征、艺术价值、文化价值、历史价值、经济价值与社会价值。在此基础上,主笔撰写了“山西民居砖雕”国家级非遗申报材料,获得批准,并被命名为省级砖雕传承人。绘制了大型砖雕“清徐葡萄熟了”、“清徐老陈醋酿制作坊”、“山西是个好地方”等。

在砖雕创新改革方面:2007年春,老杨用砖雕技艺为我县广场绘制石雕作品并获好评,同时被山西中石雕塑公司聘为艺术总监。之后为兴县蔡家崖八路军总部博物馆先后绘制“黄河魂”、“制石雷”、“鱼水情”、“大开荒”、“做军鞋”、“抬担架”、“送情郎”、“大刀魂”、“青纱帐”、“军号响”、“庆胜利”等十多幅红色雕塑画面。

杨宗新与清徐剪纸

老杨从小喜欢向民间老太太搜集传统剪纸旧底样,并学其精华。改革开放后,剪纸技艺创作了“清徐葡萄文化系列”、“老陈醋酿制系列”、“清徐民间闹元宵系列”,以及《三国演义剪纸集》、《清徐剪纸》、《山西一百名人剪纸集》等作品,并获多次大奖。作品曾多次赴北京、香港、德国、韩国展出并获奖。中央电视台一套、四套、七套、香港凤凰卫视、山西电视台“九州采风”、“黄土地”,太原电视文艺部、对外部共先后制作八部电视专题片对他的事迹宣传报道;人民日报、山西日报、山西晚报、山西画报、太原日报、太原晚报、清徐报曾刊登他的评论文章计百篇以上。主笔申报省级山西民间剪纸非遗项目,并获得批准。2005年,当选山西剪纸艺术家协会副会长。2008年,被命名“山西省民间工艺美术大师”称号。曾被清徐职教中心、太原实验中学聘为剪纸专业课讲师。

创新改革方面,老杨提出新时代剪纸技艺必须通过青少年的欣赏与接受的观点,并在彩色剪纸创新技艺上获得行业专家的认可。

杨雨雷与清徐民俗画

杨雨雷为山西中石雕塑公司创作的大型石雕图纸有:兴县八路军博物馆〈晋绥地区抗日战争、解放战争〉景柱图纸12幅。石楼县红色旅游〈红军东征〉大型石雕景墙图纸13幅。吕梁地区历史风土人物大型景墙图纸15幅。为水塔老陈醋股份有限公司创作的清徐老陈醋工艺流程图15幅。在为一些公司服务之余,潜心于挖掘和保护传统文化,创作了许多已经和正在消逝的乡土民俗风情图。主要有:清徐地区24节气农耕图24幅,山西饮食文化图20幅,山西传统工艺系列30余幅,山西传统农耕系列50余幅,以及清徐非遗砖雕图纸系列:醋都佳酿、葡乡风景,汾河风情,徐沟背棍,清徐牌楼等。杨雨雷这些蔚蔚大观的民俗画,在许多媒体和场馆发表或展示,一方面为传播传统文化起到了积极作用,同时又捡遗拾漏地添补了许许多多不曾列项的非物质文化遗产,为保护和传承非遗文化做出了贡献。

杨雨雷与清徐烫画葫芦

这项民间传统工艺因没有市场支撑,成了空有其名,并无其实的失传手艺。杨雨雷一方面外出寻师、市场偷学,一方面通过自己大量的实践和不断摸索,并在借鉴其它烫画工艺的基础上,让烫画葫芦技术重新焕发出生机。从葫芦种植、管理、异形栽培、采摘、保存、刮皮、打磨、打底图、烫画、装饰,每一环节每一工序,杨雨雷都有自己独到的心得和经验。从1998年至今,杨雨雷在烫画葫芦创作方面成果颇丰,他亲手制作的产品多达2万余件。主要作品有:钟馗送福、南海观音、送子观音、寿星、文武财神、关老爷夜读春秋、仕女、老虎、狮子,童子系列、十二生肖系列等。这些琳琅满目的作品在为人们送上美好的祝福,艺术的享受的同时,更重要的是让清徐烫画葫芦技艺得以延续和传承。