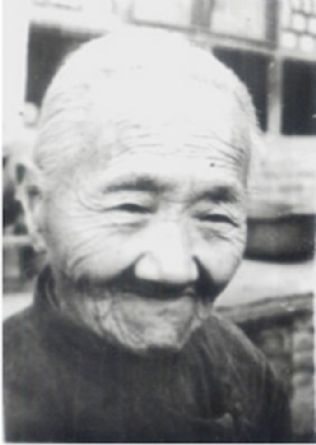

人生苦短,不知不觉,今年已是奶奶走后的整整第二十个年头了。

奶奶生于光绪二十八年正月初一,那年是虎年,又生在正月初一,所以,一落地太姥爷便叹了口气说:“哎,这女子命硬。”想不到,太姥爷的谶语竟昭示了奶奶的一生。尽管太姥爷觉得姑娘命硬,但还是突破女子无名这一陋俗,为他的大姑娘起了一个正儿八经的名字“王贵林”。太姥姥问他,再给孩子起个小名吧。太姥爷脱口而出:就叫芙子吧!19岁那年,奶奶坐着花轿,细吹细打,嫁于义望宋家。宋家以开设当铺为生,金钱自然不缺乏。然而,金钱再多买不来寿命,不久宋少爷身患肺痨不治而亡,这对只有20岁人生的奶奶无疑是一重大打击。那时,已是民国十三年,国民政府并不提倡寡妇守节,于是,太姥爷王丛桂便二次给奶奶择婿,然而当对方一打听到她生于初一,又属虎,手纹还为两把刀,因而望而生畏者多,敢于问津者少。

民国十四年,我的祖父田种玉第二房妻子病逝,托媒再次续弦。虽然他是一方名医,家庭又富有,然而,因他一再丧妻,亦无女人敢轻易嫁他。但是,当瓦窑村吕氏媒人找到了我太姥爷提亲时,我太姥爷却不顾祖父大奶奶二十几岁,满口应承下这门婚事。媒人走后,姥爷对她的姑娘说:“芙子,你的命硬,他的命也硬,你两个命硬的到了一块,就看你的命吧。”

民国十五年春,奶奶迈进了田家的门。田家祖籍交城阳渠,西高白田氏老宅:正面为南屋。

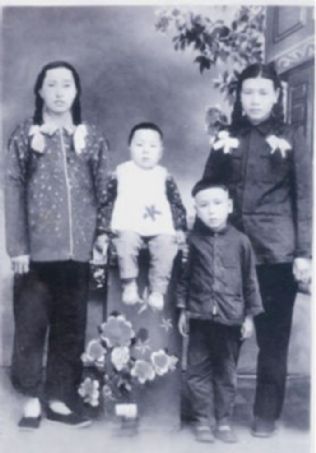

奶奶的公排行第四,大号叫四聪。十岁左右,双亲先后去世,只身一人随姨母落藉于高白都五甲。老爷青年时,走关东经商,娶东北张姓姑娘为妻,老娘仅生祖父一人,祖父前妻生有一女二男,奶奶进门时,女儿已出嫁阎村师培成,且生有一女叫梅子;长子连贵在汉口经商已顶三厘生意;二子富贵正在北京大学读书,家中仅有祖父及连贵妻、子,日子过得也还清静。民国十八年二月,祖父的三儿子——我的父亲出世,祖父为父亲起名“丰年”。民国二十二年姑母出生,祖父又为她取名“秀娥”。奶奶一边做家务,一边抚养一双子女,每日手脚不得清闲。这时,祖父的医术享誉晋中,所办“永济生”药铺生意兴隆。他以治疗小儿白喉而著称,远道慕名求医者络绎不绝。因祖父随请随到,尽心竭力,很受乡人敬佩。但不幸的是家运不振,短短几年内,田家一连遭受了两次重大变故:长子连贵在俄经商身患肺病,返家病逝,不久妻子和五岁的儿子也相继追随九泉;二子富贵在京就染上烟瘾,毕业后虽娶妻交城下关王定鳌之女成家立业,然而烟毒难禁,尽管祖父严令戒毒,可他恶习难改,竟然辞去阳渠学校教师之职,浪迹华北。贫困潦倒返家后依然故我。祖父一再告诫亲友,不得借钱与他,但他仍打着祖父的招牌四处筹借,致使受骗者屡屡登门索债。无奈,气极之下的祖父只好用石锁将他锁在西屋,一日三餐由奶奶与二大娘送进,不久,二叔竟然弄断了铁链逃遁。连遭两番不幸,祖父身心受到很大刺激,最糟糕的事终于发生了。

民国二十五年下旬初的一天,竖在院子门口的一根高高的石旗杆无故轰然跌倒。隐约之中,奶奶的心中有了几多忐忑。十月二十七日,祖父天不明便被人请去看病,早饭时分才回家。奶奶刚将沏好的茶端到他手里,他便从坐椅上滑到地上,霎时撒手西去。其时,奶奶刚刚36岁。

祖父生前,是一个极有才干之人。童年时期,老爷在东北经商,家中仅留老奶和祖父度日。少年时的祖父是极懂事、好学的。据奶奶说,祖父七、八岁时,就每天帮老奶拾柴,捡烂炭。路过私塾,听到先生教书,就默默坐在台阶上听讲。他的一肚子学问都是靠听出来的。祖父又极孝。十几岁时,随老奶在地里干活。一天,遇到了一只狼,祖父扑到了惊慌失措的老娘身上,对狼说:你要吃就吃我吧!那只狼张着大口盯了他母子二人一会儿,扭头上了北山。光绪年间,祖父先是在太谷点心店入股,因学会抽大烟,弃商学医,自配药丸终戒烟毒。之后回交城入股“东德胜”药铺坐诊,后退股回高白,伙同贾二先生开办“永济生”药铺。除行医外,尚任职西高白村务。民国七年,创办高白镇晋川丰借贷庄,公推为经理。此时猝然去世,以致帐目一塌糊涂。诸多借债者中,除少数人尚承认借钱外,相当一部分矢口否认。有的人甚至找上门,索要谁也说不清楚的所谓债务。闻讯赶回的二叔不但诸事不管,反而乘机盗走祖父的狐皮背心,换作烟抽。此时的奶奶,望着身边八岁的儿子、四岁的女儿,如同泥塑木雕一般,除去眼中不断线的泪,丝毫主意也拿不出来。然而,坚强的奶奶终于勇敢地接受了这一残酷的现实。第二天,她一面请邻居到交城瓦窑请娘家人来,一面着手准备处理后事。可是出人意料之外,后事处理却出了人为的障碍。原因是祖父的生前好友在祖父去世后,组织了一个相当于治丧小组的班子,他们认为田种玉的二小子不成气,小儿子又不懂事,老婆年纪又小,眼看不能久待田门。拿定主意,尽其可能把老先生的丧事办得红红火火,不必太顾及遗孀及子女。但奶奶一方却坚持将剩余的财产拨出相当一部分抚养子女,由之产生了分歧。于是这个班子撒手不管,娘家人又不能久呆,以致形成了僵持的局面。祖父遗体在正屋从十月一直停放到翌年正月。那院我在1992年曾去寻访过,是座落在西高白堡子街路北的一座长方形院落。北屋拱窗无楌,面阔小五间,东西屋也是各五间,但西屋已倾圮:南屋三间,门间、厕所各一间,奶奶祖父一家就住在南屋里,正屋则留给远道病人居住。我简直不敢想象,当时偌大一个院,孤儿寡母三人是怎样伴着灵柩,伴着满院飘摇的纸幡、纸幢,度过那凄风苦雨的日子的。我只知道奶奶每日晨昏要哭灵,从秋哭到春,一哭二百多次,别说泪,就是血也哭干了。就这样,奶奶守着祖父的遗体,一边对付登门索债者,一边对付时不时回家盗物的二叔。后来,曾听奶奶说,二叔竟将我祖父的遗像连镜框卖于村内一家,刚强的奶奶硬是以严辞据理索回。那年春节是奶奶一生中过得最凄凉的一个年,往年温馨与欢笑被极度悲伤所替代。年夜,她拥着身边一对不懂事的穿着孝服的儿女泪眼相向。我想,她当时也许曾想到过死,只是她抛不下她的骨肉,以致没有走上那绝路。捱过了正月十五,形神憔悴的奶奶终于下了决心,与其半死不活地拖着,倒不如快刀斩乱麻解决。于是便一手拖儿、一手抱女,挨门逐户央求那些治丧人员,求他们高抬贵手,不要管田种玉的孀妻、儿女是死是活,先将祖父入土为安。就这样一连扭着小脚跑了几天,终于打动了那些还未铁了心肠的所谓的“友人”。于是,他们研究决定,在堡子街搭灵棚,给田老先生办丧。这一搭便搭了二里长街,杀了七口大猪,买了一车面粉,购回十几匹漂市布,当街立起大锅,宴客三天。其热闹程度与高白集市相比有过之无不及。村内家家送灵,人人挂孝。送葬那天,灵车已到村北五里大枣园坟地,送葬者后队尚未出村。那风光,可算让全村数千人开了眼。

民国二十六年二月十二日,在奶奶的父亲同当时的瓦窑村长、阳渠村田氏本家及高白村要人与祖父生前友好共11人的主持下,给田家兄弟分了家。从现存分单上看,二叔分的井水地8.5亩,旱地13亩,南屋3间,下西屋3间;父亲分的祖父生前在瓦窑村购的土地6亩,高白村井水地6亩,旱地11.5亩,正屋5间,上西屋2间;奶奶分的养老地井水地4亩,旱地7亩,共分地34.5亩。于是奶奶变卖了一些财产,将所欠“外债”全部还清。此后的日子虽然凄凉,但生活还勉强算过得下去。是时,日本兵远涉东洋,占领了清源县城和交城县城,社会极度动荡不安。二叔父终于觉得这样混下去也不是办法,民国二十七年跑到北山参加了八路军。因他是大学毕业,能诗会文,双手写字,很受部队器重。先是任120师七一四团文书,旋任旅部后勤,有时执行任务,深夜归家,不时送给奶奶一些钱物。他多次潜到清源城为部队采办军需,均未发生意外。于是越来越胆大,白天频繁出入县城,以致民国二十九年四月被日军所抓。据知情人讲,在乡人眼中一向不争气的他,这次虽然受尽毒打,但坚不吐口,终于被日军用刺刀残杀在清源城北门外,斯年43岁。消息传到家中,又惊又怕的奶奶既不敢找人收尸,更不敢给他办丧,又怕日寇找上门来,惶惶不可终日。二大娘青年孀居,又无子女,便改嫁交城城内卖花福浪之人。去世后,葬于瓦窑村东。

民国三十年,身为瓦窑村长的太姥爷王丛桂要奶奶搬回娘家,以便照应。奶奶便将高白分给父亲的田产一并处理,一共卖得300银元。其它卖不掉又一下子拉不走的东西便寄存于邻居。太姥爷雇了一辆大车,装着女儿、外甥和田家剩余家当,沿着边山坑凹不平的道路迁到瓦窑,就这样,结束了在高白村15年的生活,搬到了奶奶的娘家瓦窑村。

太姥爷家在瓦窑算是名门大户。院落建在村东首,门前是两株不知有多少年历史的老槐,老槐下是一座高高的石碑坊,碑坊建于嘉庆初年,面东有匾曰“路畔相让”,面西有匾曰“西土遗风”。和碑坊相对的是一座五道爷壁,壁东便是瓦窑河。太姥爷生有二女一子,奶奶为长女,再后为老舅,最后是奶奶的妹妹,我的老姨。太姥爷本着“土地是庄稼人命根子”的信条,本着这一中国农家传统的原则,把奶奶交给他的钱用一部分购下河东大肚间4亩枣树地,这样连同祖父生前为父亲成亲置下的6亩地,3口之家已拥有10亩薄田。但是,奶奶是个小脚女人,父亲当时只有12岁,当然春不能耕耘,秋不能收获,全部土地只好由太姥爷经管,所产粮食混在一起,日子由太姥爷一手操持。但这样一来,加上太姥爷拥有的20多亩土地,全家人根本耕种不过来,每到农忙时节,只得雇用短工。奶奶既帮忙做饭,又下地劳动,五月炎夏她头顶烈日,双膝跪地龙口夺食,半个月过来膝盖上少不了要增添一层老茧,但她从不叫苦叫累,为了一对儿女她心甘情愿。至于高白老家,只是祖父去世五周年时间回去过,刚强的奶奶带着13岁的父亲、9岁的姑母,扭着小脚,硬是步行了将近一天才走到了只有20里的西高白去给祖父上坟。返回瓦窑时,又是一天好走。记得姑母曾告诉过我,那次从高白回来后,奶奶的脚一连好几天都不敢轻易挨地,而从此以后,她一生中再也没有踏上那块浸透了她的泪水的土地。

民国三十三年,老舅的大儿子15岁的天祥娶下了城内东街名门燕喜家大闺女师洁。这下急坏了奶奶,她觉得自己的儿子和侄儿同岁,娶不下媳妇脸上无光。于是在奶奶的二叔王馨桂主持下,同村医生石玉林家三闺女石爱便于民国三十四年和我父亲拜堂成亲,此年,父亲16岁、母亲15岁。时父亲仍然在县城上学,而且学业很好,曾经以第三名的成绩考上了贺龙中学。但奶奶七分苦于手中无钱,三分不舍的爱子远离。虽有人劝奶奶将地卖了供父亲上学,但奶奶坚持“俺爹说地是刮金板”这一信条,父亲终未入学。

结婚后,奶奶和姑母住在太姥爷家东房外间,父亲和母亲住里间。我想当时奶奶的心情自然是十分高兴的。然而随着老舅的孙子出世,而母亲却无一丝怀孕迹象,新的烦恼便接踵而来。从来不信神佛的她五月初六也爬上建在村北寨儿坡上的定宁寺给媳妇求子。终于她的长孙于公元1949年农历闰七月十二酉时降生在太姥爷家东屋,这就是我。

我隐隐约约记事是从3岁开始。那时,我全家早已搬出了老舅的院,而搬出老舅家院的原因是姐弟俩的矛盾。老舅有个大姑娘,小名叫爱子,长母亲2岁,经人介绍,嫁于二战区职员。老舅内心本不同意,但老妗和她的娘家兄弟同意,糊里糊涂成就了一桩亲事。而为祖母的不表态他以为祖母背后支持,故而将怨气撒到了他的老姐身上,动辄声高气粗。最后,竟赶祖母离院到外居住。一开始,祖母尚以为兄弟是气头上的话,也权当耳旁风。但老舅催逼了几次后,我的母亲听不下去了。她对祖母说,人家不让咱住,咱就搬吧,你要不搬,我就回我娘家去住了!万般无奈,奶奶只好找了住在中街的乡绅郝秀珍。老头子听了奶奶的话,二话不说便把上东房腾开,让我奶奶一家三口住了进去。搬家的那天,正好是父亲十八岁生日:1946年十一月初二。

1948年7月,交城解放了。土改工作队进了村。担心因房产多被划成地主的老舅,又把奶奶和爸妈一家3口叫回来,以人口均产的办法避了一“劫”。土改后,一院房产、地产的老舅划为上中农,而我家既便没有一间房也被划为中农。

从这次重新搬到娘家住到1952年又搬出住到中街王配玉家院东房,老姐弟俩尽管也时不时斗气,但总算又在一个街门里生活了4年。这次出院,我和二弟已经出生。那时,父母下地劳动,我们弟兄二人便由奶奶照管。二弟小时候经常生病,4岁尚不能走路,接着又添了三弟,全家6口人,日子过得很紧张。为了给家中添些收入,奶奶便进城去给人侍候“月子”,除了一日三餐,每月尚能赚十几元。大人们不在家,5岁的我便成为弟兄三人中的领导,带着两个弟弟在家玩。那年,二弟得了场大病,久治不愈,一天气息全无。身为医生的外祖父缓缓拔出扎在二弟人中、虎口等穴位的针,重重地叹了口气,对哭着的母亲说:“不行了,准备吧。”谁知就像真的有神灵保佑,就在这时,闻讯赶回的奶奶进了门,而已经断气的二弟竟然一下子坐了起来,连声喊:“奶奶”“奶奶”,把一家人惊了个不知所以。自然,奶奶抱住二弟就是一场哭。然而,三弟的命运却远没有这样幸运,我6岁那年,正在城内随姑母和母亲在街上玩耍,突然二外爷匆匆赶来和母亲说了几句话,母亲便匆匆地拉了我直跑,赶到外祖父家,三弟已经断了气。满脸悲伤的外祖父将村内专门扔死孩子的名叫跟斗儿的孤老汉喊了来,用一领苇席裹了三弟从外祖父家窗口递出去扔到了山沟。三弟的死瞒了奶奶好长一段时间,母亲也很是伤心了好长一段时间,好几次,我从外回到家总听到她一个人在家长泪短涕地哭。

虚岁7岁那年,我家搬到了中街小院原属老舅家的三间土屋,至此,不管好歹总算有了一个窝。忽一天,母亲高高兴兴地和了一小团稀罕的白面,在灶火上烧了一个称作“记心火烧”的面饼。这饼子上面穿了七个窟窿,寓意要有七个心眼,先生一点就通。之后母亲牵着我的手到了土地爷前,按着我跪下恭恭敬敬叩了三个头,而后,又牵着我的手把我送到了村东三清庙里,将我交给了任浚川老师,从此开始了为期六年的学校生活。而此时,奶奶也暂时结束了当保姆的日子回了家。担心家中生活不了,她终日不是夹着底夹纳鞋底,就是转着木锤纺麻绳。夏天放了麦假,我和姨兄有德哥在十字街荒废的铺子里玩家家用石板铺地,被姨兄拿石板把腿砸断。见我拖着断腿哭着爬到了家门口,闻讯赶来的奶奶双腿一软,一屁股坐了地下。姨兄闯下祸,憨厚的四姨父王培林着了急,便借了辆独轮车把我抱到上面,推到了安定,请村里一个老婆婆为我正骨。在她家东正屋里,我被老婆婆的手按捏得痛不欲生,于是只好大声央乞:“老太太,老太太,慢点捏”。听了我的话,老人笑了:“这孩子真乖,别的娃娃来不是骂,就是哭叫,他叫我是老太太,真懂事。”表扬归表扬,下手可一点儿不怜惜,就这样给我捏了几十分钟后告诉妈妈:应该捏住了。又过了几天,脚还是肿着,家里不放心,又叫四姨父把我用独轮车吱吱呀呀推到了覃村会捏骨头的羊伕四家。查验的过程痛彻心肺,羊伕四按一下,我叫一下,妈妈则在一旁抱着我,不停地安慰。大约二十分钟后,羊伕四擦了擦满头汗水,平静地说:行了,回吧!腿接好后,奶奶便从不让我弟兄下学后上街玩耍,于是我便经常在家故意哭闹,大喊大叫。一次,见她照旧纳鞋底不理会,便把鞋夹从她怀里夺出来扔到一边。面对我的胡搅蛮缠,无可奈何的奶奶既不愿意让我出去,更不愿打我一下,只好坐在席团上哭了起来。望着她老泪纵横的脸,我马上停下了故意夸张的哭声,乖乖地坐在炕上用火柴盒在窗台上摆戏台玩。而以后的奶奶,也稍微放松了对我们的管制,但一到太阳落山,便满街喊着我和二弟回家;一到风起,便提着衣服满村寻我和二弟穿衣,一直到她再次进城。

1959年,我考入了城内完小。那时,正值三年困难时期,我们村距城5华里,一天两趟饿着肚皮步行进城上学。夏天还好,一到冬天,伸手不见五指就得起床,路上在菜地里找些冻了的菜叶,到了教室围着火炉烧着吃。此时,奶奶在东街师以文家做保姆,而师家就在学校东墙外龙虎巷李家背后。于是,我便抽空往师家跑。看着我又黄又瘦的面孔,奶奶便塞给我一角二角钱,要我买些吃的。而那时的我已被中国文学吸引得神魂颠倒,宁可饿着,也要把攒下的零钱送到新华书店,自然一直把奶奶蒙在鼓里。

1963年,年过花甲的奶奶终于不再替人做饭洗衣,回家守着儿孙度日,我和二弟便和她同住在赁来的一间小屋。那时,我已失学回家,生产队看我年纪小,便让我放牧队里的一群羊羔。夏天,奶奶把家里的苍蝇打干净,怕叮的我们睡不好觉;冬天,天刚黑就把被子铺开暖着,怕我们睡觉着了凉。那年夏天,奶奶一边在锅上压河捞面,一边喊我们弟兄别在院里闹,一失手,右手滑到了开水锅里,顿时,红红的、白白的燎泡爬满了奶奶的手。痛极的奶奶极力忍着呻吟,也没舍得责备我们弟兄一句。而后几个月中,她便是靠她与生俱有的刚强捱过了不知多少次脱皮掉肉的痛。

1964年,从不得病的奶奶突然生了一场大病,忽冷忽热,头晕眼花。她告诉我:“这下我不行了,我死了后你们不要请吹打的,我嫌麻烦,不要大办,悄悄儿把我抬出去埋了就是……”15岁的我一边安慰她,一边依偎着她,奶奶从来不吃药,我将药塞在她口中,她再将药吐出来。见我急得要哭,她安慰我:不怕,阎王爷不要苦命的人。说也奇怪,她的病居然见了轻。7年后,我结了婚,二弟接着和奶奶住了二年;之后是四弟、五弟,终于她的孙子一个个翅膀长硬,一个个从她的身边飞走,凉冰冰的小炕只剩下奶奶孤零零一个人。

1972年春,我的大儿子小雨出世了,自然而然,她把全部的爱都倾注到了又一辈身上。1986年初夏,我盖起了新屋,全家搬离了老院,从此,我彻底脱离了奶奶的监护;而也是从此,我确确实实感受到了奶奶那铭心刻骨的爱。一有空余时间我总要去旧院和老人坐坐,并且一连三年用平板车把笑咪咪的她接到我家住上一两个月。那时的我,已近不惑,但在奶奶眼里依然是一个不懂事的孩子。她知道我们盖了新屋欠下了许多债,所以凡是好吃点的东西都不吃;做件衣服要她穿,她嫌我们乱花钱。逼得我着了急,我便和她生气。记得有一次,我买回些桔子要她尝尝鲜,好劝歹劝她不吃,急得我脱口而出:“像这样,明天你就回吧!”话出了口,就如水泼到了地。奶奶虽然口里说:“好,明天你还是送俺回老院吧”,可心里一定非常非常难受。而从不善于认错的我明知错了也不愿给她老人家赔不是,可是拿行动弥补又找不到奶奶满意的办法。但第二天,奶奶照旧又招呼我穿衣,照旧又喊我吃饭,回老院的话绝口不提。

1989年秋,奶奶第三次从我家回到老院,临走时一再嘱咐我明年夏天去接她,可谁也没有想到,她那颤逶逶的身影从此再没登长孙的门。

那年冬腊月十二,刚下班。母亲就急匆匆来叫我:“快走,你奶奶摔了一跤,起不来了。”当惊魂未定的我赶到老院时,奶奶已经仰面躺在西屋炕上,一条腿半蜷曲着放不下来。她死活不要我给她请医生,她说,我已经88岁,病绝对没有好的可能。谁知,这一躺便是整整四年。期间,几乎每天中午或傍晚我下班后的第一件事便是去她病床前扶她靠着被窝坐一小时,每星期给她老人家买两瓶罐头或水果,两盒饼干。奶奶一天不见我的面,便打发人叫我,每逢外出开会,我也必须先得到老人家床前告假。1990年夏,我去看奶奶,谁知父母和弟弟都收夏未回,院门朝外锁着。奶奶孤零零一个人在炕上躺着,听到我在门外,一声声喊我的小名,要我喂她吃饭。此时,守在门外的我一阵钻心的痛涌上心头。返回家中,不由涕泪交流,号啕大哭,妻子劝我别哭,明天把奶奶接下来住上几天,照看就方便了。第二天和奶奶一商量,她却死活不同意,怕屎尿脏了我家的床,怕挪动一下更厉害了,无奈只好作罢。在病中的1470天,苦命的奶奶除了那一小时或半小时半躺半坐外,剩余的日子全部一个姿势躺着,虽然她经常祈祷要阎王爷收了她去,可很少听她老人家呻吟。

1993年冬,奶奶的身体状况有了明显变化,大便开始失禁。于是我请来了木匠,把家中的一块木板中间锯空,支在炕上,下面放上便盆,以避免小便失禁后的难受。但是,她的饭量日见减少,手臂举动日见艰难,说话也觉口齿不灵。癸酉年腊月十九,在病床上整整睡了四年的奶奶已经说不出话来,她紧紧攥着我和姑母的手,久久不愿松开。也许,她已感到她的人生道路已经走到了终点,而面对死神的生命,常常在最后一刻也要流露出对这个世界的留恋。我哽咽着在她耳边喊了一声奶奶,只见她龟裂的嘴唇尚且轻轻翕动,说明她心里清楚得很。随着夺眶而出的泪水,我深深地体会到了那束手无策与无可奈何在亲人迈向死亡之门时的特别含意……

凌晨2点,辗转难眠的我刚刚入睡,就听的有人急促地敲门,带着哭声的母亲告诉我奶奶已经去世了。

望着奶奶平静的像入睡了似的面容,我大放悲声,和我44年相依为命的奶奶就这样抛下了我们三代人……此时,我突然发现,奶奶的眼眶中凝聚着两颗豆大的晶莹的泪水,这是我一生中第一次见到奶奶的泪水。我明白了此时此刻她老人家依然不愿离开我们,不愿离开这个她苦苦支撑了九十多年的家,她老人家决不是那种赤条条来去无牵挂的人。而做为儿孙的我们,送给奶奶的除了哭声和泪水外还能有一些什么呢?

谁言寸草心,报得三春晖。

第二年奶奶的忌日,我一边情急地往远隔村庄四五里的坟山爬,一边想起奶奶生前对我们的无私呵护,抑制不住的泪水洒落了一路。一首题为《甲戌冬腊祖母周年泣祭》的诗奔涌而成。

去岁今日泪纷飞,慈容一别无归期。常思床前轻掖被,不忘风中唤添衣。月夜搓绳茧带血,星晨锄谷膝裹泥。花甲侍人因家累,卧病四载多孤栖。孺子恨无回天力,不得朝夕补惭愧。家规从此与儿定,年年锦屏哭唏嘘。

倏忽,春去春来,锦屏山怀奶奶坟头的草已经二十度春秋。草有绿的时候,也有枯的时候,而我对奶奶的思念却将会永远永远……