穿越抗战硝烟,回眸国殇之痛,炮火连天恍若重现,英雄精神光照千秋。在清太徐这片热土上,抗击日寇的前辈们,国家和人民不会忘记你们。你们是人民的骄傲,你们的英雄事迹将永载史册。

抗日烈士

王冰(1916—1942),山西省汾阳县人。1938年加入中国共产党。1941年,王冰任清徐县抗日民主政府县长。1942年,王冰同志在清徐边山被扫荡的日军包围。为掩护同志们突围,不幸负伤被俘,后被秘密杀害。

高铭生(1916—1945),清徐县西北坊人。1937年随成成中学游击队参加抗日,1938年加入中国共产党。抗日战争时期,在晋绥二分区三十六团任连长、参谋等职。

邵文斗(1918—1944),河南光山人。1932年加入中国共产党。抗战爆发后,他随军奔赴抗战前线,参加了太原会战。1940年,任新1旅第1团政治处主任。1944年,任冀鲁豫军区第19团政治委员。同年4月3日,邵文斗率部队通过清太徐百里封锁线,在清徐高白地区与日军遭遇,发生激战,不幸中弹殉国。

董理安(1917—1945),小名银柱,曾化名吴建勋,清徐县刘村人。1937年,参加了成成中学师生抗日义勇队,被任命为副队长,并加入了中国共产党。1937年11月编入战动总会游击第四支队,任副中队长,后任三连副连长。1938年8月,四支队编为大青山支队,挺进绥远省。1945年董理安受党指派,去蒙古国执行任务,返回途中被敌军包围,因寡不敌众,董理安等三位同志壮烈牺牲。

马北生(1921—1942),原名马敬修,清徐县马家庄人。1937年参加八路军一二九师独立支队三大队,同年加入中国共产党,任指导员。1939年调任太行榆太独立营路西便衣队队长,活动于榆次、太谷、徐沟、太原之间。同年12月,带领战士,深入日军据点大常村,为民除去聚集在那里的汉奸、特务、叛徒11人。1942年秋在偷袭范村战斗中不幸牺牲。

赵良佐(1921—1945),介休县万户堡中街村人,1938年参加革命,1940年4月加入中国共产党。曾任清太徐地区平川公安基干游击队政治指导员。1943年4月,带领部队护送回延安的彭德怀、刘伯承一行40多人安全出境。1945年4月在攻击狐狐山日军据点时不幸壮烈牺牲,年仅24岁。

李祥(1921—1945),原名王钟灵,清徐县南营留村人。1937年抗日战争爆发,他毅然弃商从戎,开展抗日救亡工作。是年冬天加入中国共产党。1945年日军投降前夕,李祥由离东调到清徐县,出任县武委会主任兼武工队长。1945年12月29日夜,为掩护战友安全转移,不幸献出了年轻而宝贵的生命。

程二板(1924—1947),清徐县都沟村人。1944年,开始革命活动,成为桃园村秘密民兵,1945年加入中国共产党。之后参加了伏击敌人、护送干部、围困据点、捉拿汉奸对敌斗争活动。

李四旭(1926—1944),清徐县李家楼村人。抗日初期在清太徐抗日政府领导下,配合抗日游击队同日本侵略者进行了顽强的斗争。

他经常活动在太汾公路两侧,侦察敌情、埋设地雷、毁敌公路、割敌电线、伏击小股敌人,还护送过不少抗日干部过境。1945年3月的一天晚上,在埋地雷途中遭日军伏击,引爆身上地雷,与三个日军同归于尽。

抗战功臣

李宝森(1911—1989),清源县北程村人。1932年参加革命工作,1933年参加“社联”,同年9月加入中国共产党,为我县入党最早的党员之一。不久任上海中央局交通员。1936年,任山西省工委书记,通过“牺盟会”培训抗日骨干。1937年冬,日军侵占太原后,他率领一批青年官兵、青年知识分子、青年工人编入决死四纵队,并出任纵队党委书记。1938年10月,组建抗日武装,出任游击六团团长,回到晋中平川活动。

李延年(1913—1942),又名李石青,徐沟县南尹村人。1932年,加入“左联”、“社联”,并组织了徐沟地区的“社联”小组和支部。1933年春,参加“反帝大同盟”。当年12月,加入中国共产党。1937年抗战开始,他从北平返回太原,带病参加抗日救亡工作。后于1942年5月19日病故。

侯星南(1914—1970),清徐县北内道人。1937年参加牺盟会,任牺盟会南同蒲路南段委员会主任。1938年加入中国共产党。1947年,组织调他到晋绥八地委城工部工作。他运用熟悉的人地关系,为晋中、太原解放做了大量工作。1948年徐沟解放后,他调任徐沟县委组织部长,不久改任县委书记,负责全县工作。

常忠(1915—1980),清源县孔村人。1932年就积极参加共产党外围组织的一些活动,1936年被当局以“赤党”嫌疑扣捕。“七七”事变后,他毅然决定投奔清太徐抗日民主政府,参加抗日工作。1938年春加入中国共产党,曾任清太抗日游击支队三大队大队长、游击六团副团长、决死纵队35团副团长。

张解华(1918—1997),清徐县西马峪村人。“九一八”事变后,张解华辍学参加革命工作。1939年加入中国共产党,历任八路军独立二团武工队长、清太徐中心县公安局局长兼党支部书记、太原区委城工部地下工作员、晋绥八分区武装部政工科长等职。

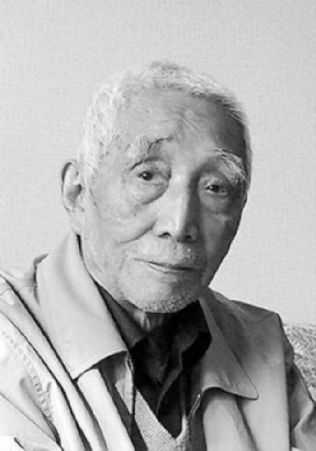

任悟僧(1907—1994),榆社县韩村乡人。1930年加入中国共产党。1937年3月,加入山西牺盟总会青年抗敌军政训练班学习,9月,致力开展太原、文水牺盟会工作。历任交城、清太、阳曲等县县长,行署民政科长,分区武委会主任等职。

廖步云(1914—2008),福建省武平县人。1931年参加中国工农红军。1933年加入中国共产主义青年团,1934年转入中国共产党。抗日战争时期,任八路军115师343旅685团3营连政治指导员。1940年先后任军委总政治部保卫部干事,晋绥军区第8军分区5团营政治教导员,清太徐大队大队长兼政治委员,第17支队支队长。

杨少桥(1914—1996),清徐县徐沟东北坊人。1937年9月参加革命工作,1938年2月加入中国共产党。1937年至1940年任洪洞县政府秘书、赵城县县长等职。1941年先后任太岳专署第二办事处主任、安泽县县长等职。全国解放后,杨少桥先后担任中原临时人民政府财政部副部长、国家财政部部长助理、预算司司长、粮食部副部长、党组副书记等职。

郭万夫(1915—2009),曾用名郭万富,清徐县刘村人,1933年7月参加革命,1937年5月加入中国共产党。抗日战争时期,历任山西军政干部训练班七连地下党支部书记,八路军先遣支队第一大队政治部主任,太行军区第五军分区政治部主任,太行区三地委武装部长兼军分区武委会主任。1953年3月任太原重型机器厂厂长。曾任四川省人民政府副秘书长,四川省顾问委员会委员。

杨德千,1915出生,清徐县西辽西村人。1936年12月参加革命。早年战斗在清太徐,参加过百团大战等大小上百次战役战斗。曾任晋绥第八军分区一支队政治处主任。

肖靖(1916—1964),原名徐振川,吉林省双阳县人。1936年加入中国共产党。1937年秋,延安中央党校毕业后分配到晋西北抗日前线,开展清太徐地区工作。1938年春至1945年,历任中共清太徐县委组织部长,县委书记,县动委会主任,八地委军事部长,游击四大队大队长、政委等职。抗战胜利后,任清太徐县委书记。

马乐情(1916—1982),阳高县安家皂村人。“七七”事变后,参加山西青年抗敌决死队第二纵队四团。1938年12月加入中国共产党。抗日战争时期,历任决死二纵队政治指导员、营教导员、清太徐游击四大队副政委、清太徐武工队队长、清太徐支队参谋长、晋绥八分区十七支队参谋长。

马真,1917出生,清徐县西楚王村人。1937年参加牺盟会,同年加入中国共产党。“七七”事变后,加入抗日救亡自卫队,1940年冬调清太徐组建游击四大队,1945年冬调八地委城市工作部工作,历任山西总工会秘书长、工卫旅三营教导员、清太徐游击四大队副政委、晋绥八地委城工部长、山西省总工会副主席。

王恒芳,女,1919出生,山东济宁人。1937年7月,初中毕业后参加了济宁学生抗日救亡后援会和战地妇女服务团,前往第二战区山西临汾。1938年4月,加入中国共产党。此后长期在晋西北地区妇联工作。1941年,调到清太徐地区担任妇救会主任兼抗联主任。

常秋黛(1891—1964),女,清徐县常家庄人。抗战期间,她掩护抗日干部,站岗放哨,传递情报,机智勇敢地同敌人斗争,英雄事迹誉满晋西北。

王立岗(1921—2014),清徐县龙家营村人。1937年10月在山西战动总会服务队当战士,1938年转入八路军一二九师,1940年6月加入中国共产党。1942年任太行二分区同蒲支队副队长兼榆太祁西武工队长。他身经百战,先后参加过百团大战、正太战役、豫北战役、关中战役、川北战役以及对越自卫反击战等。

王健斌(1921—1994),清徐县小武村人,1938年3月参加革命,1939年1月加入中国共产党。先后参加过百团大战、晋西北反“扫荡”战、任家山、板櫈沟、卓资山、集宁战役、沙家店、瓦子街、西府战役,荔北、扶郿会战等战役、战斗,战功卓著,多次荣立战功,被授予战斗模范。

张鲁(1923—2000),原名贾坚,清徐县油坊堡村人。1939年4月参加革命工作,1946年6月加入中国共产党。初在清太徐教育委员会工作,常年活动于清源、徐沟、太原一带,后调晋绥一分区,任兴县市副市长、市长,抗战胜利后,赴内蒙任骑兵第11师宣教科长、十四团政委。解放后任内蒙古自治区党委办公厅主任、自治区党委代理秘书长等职。

智仁,1923出生,原名张守敬,清徐县大寨村人,1940年9月参加革命,1946年7月加入中国共产党。“七七事变”后,她积极参加抗日救国活动,1940年9月在本村参加了妇女抗日救国联合会,并担任村妇救会秘书。

日寇罪行

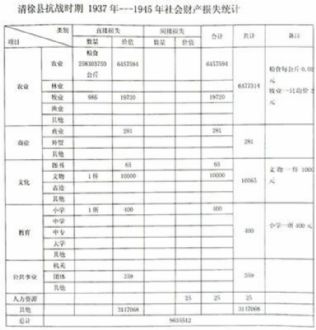

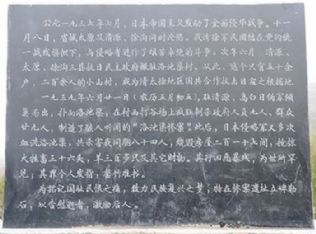

日军侵占清徐8年,造成人口伤亡12347人,占清源、徐沟当时县境总人口的十分之一;财产损失10934万元(1934年清源、徐沟两县的一年的财政收入合计20.4万元),以上数据足以证明日军入侵清徐期间所犯下的滔天罪行。

人员伤亡和财产损失

山西省档案馆档案记载的晋绥八分区1946年调查的抗战时期,日军给清源县、徐沟县造成的财产损失情况统计:

清源县造成的财产损失为:烧毁房屋652间,抢走牛马驴骡605头,抢走羊1566只,烧抢粮食24800万公斤,被烧毁、抢走的财物折款1934万元;

徐沟县造成的财产损失为:烧毁房屋202间,抢走牛马驴骡羊共1213头,烧抢粮食1040万公斤,被烧毁、抢走的财物折款9000万元。

台湾国史馆的档案资料,即1946年阎锡山政权所作的抗战损失情况调查中记录了清源、徐沟两县即今清徐县少数几个村庄及组织、机构的抗战损失情况:

拔奎共计210241190元;柳杜共计108440505元;东范庄村共计3085024100元;水屯营村共计171969元;郝阎村共计82752480元;新堡居村共计100087100元;西青堆村共计135425200元;南二居共计556421385元;成子村共计39883160元;在城治村城南二居村共计176212870元;韩阎治村共计363084070元;清源县城商会共计11250元(器具1000元,现款1200元,图书900元,衣物2000元,粮食2000元,其他1000元,迁移费2000元,防空设备费200元,疏散费800元,救济费100元,抚恤费50元,盈利减少100元);清源县损失工资99737.10元(被日军征服劳役的损失);清源县共计16537266703元(建筑物328148151元,图书340000元,医药用品1478000元,其他16207300552元);徐沟县商会1877020.50元(器具35714元,衣物1820137.50元,其他21169元);徐沟县损失工资30760元。

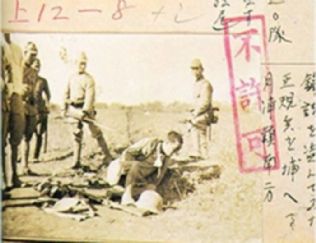

奸淫虏掠

日军侵华期间,毁坏设施、焚烧房屋,制造惨案、屠杀百姓,奸淫妇女、奴役人民、强取豪夺、无恶不作。通过调查取证,清徐县约有50%的村庄不同程度地遭到过日军的侵害,且手段极其残忍,砍头、枪击、刀刺、剖腹、剜心、火烧、活埋等,无所不用其极。

洛池渠惨案

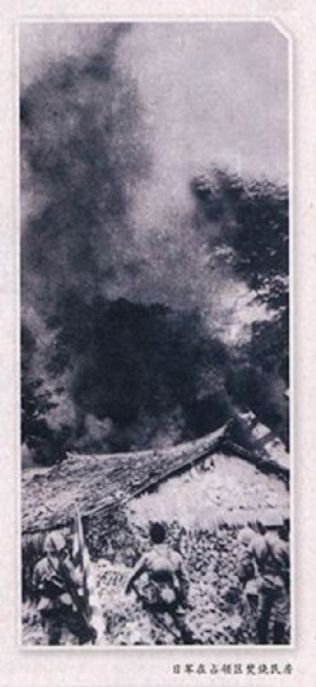

洛池渠,是国共合作期间阎属八专署清源、徐沟县政府驻地。1939年6月,日军进村后实行惨无人道的“三光”政策,见人就枪杀,见房就放火,制造了惨绝人寰的“洛池渠惨案”,欠下了清徐人民一笔血债。

太平庄劫难

太平庄是东于镇的一个山区村,1938年1月24日,驻清源城的日军进了庄,烧杀抢掠,将村民抓到晒粮场上,枪打、刀捅,惨状非常。附近东于、高白村人,都听到了枪炮声,看见火烟如云,漫天弥漫。

2月5日,日军再次扫荡太平庄,手段更加残忍。武三猪三辈六口人,就被杀死五口,连回娘家的姑娘、外孙也未能幸免。这是日军欠下清徐人民的又一笔血债。

经济掠夺

日军侵华时期,日军建立合作社,并通过合作社对粮、毛、烟、布、盐、火柴、食糖、药品等物资实行定量配发,对解放区实行经济封锁,同时,占领矿产资源,征收沉重的税赋,发行伪联币、全面控制经济命脉。

奴化统治

日军侵占清源、徐沟两县,组织了宣抚班,宣扬“中日亲善”、“同文同种”、“大东亚共荣”等来欺骗人民,收买人心。后又成立了新民会,继续进行奴化宣传,凡18岁以上的成年男女都造册登记,强迫入会。另外,日军还对进步教师进行残酷迫害,扣捕教师在狱中受到酷刑折磨。

劳工血泪

抓捕中国劳工,为日本军国主义当牛作马。据统计,我县在抗战时期被强虏日本当劳工的44人,其中马峪乡枣坪村村民武二货、武黑炭、武毛有,后窑的陈刘柱,圪垛的武瑞有,西沟的王维锁,交城田家山的武三和等在1944年4月被日本侵略军抓去押往太原日本兵部做苦役,后又被押往日本。在日期间受尽折磨,过着非人的生活,在煎熬中度日,挣扎在死亡线上。

伟大的抗战精神是中华民族宝贵的精神财富,是鼓舞各民族团结一致将中国建设成为富强、民主、文明的现代化国家的重要精神动力。我们要铭记历史、勿忘国耻、发奋图强,为建设全省综合实力强县的目标和中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

本版资料均由县档案局提供