群山巍巍,白云悠悠,和熙的阳光里,我们重见洛池渠。一处处残破不堪的遗址,一片片狼藉蔽败的旧居,向我们诉说这纠缠七十多年绕不开的回忆,热血凝结化不开的情结。七十多年过去了,依然难以抚平昔日的疮疤,一个个惊心动魄的往事,在苍老的口中漫漫流淌。七十多年过去了,血腥依旧浓烈,它飘荡在清风里,浸润在土地中,激荡在每一个人的心里……

清徐孤儿

1937年11月8日,日寇攻占太原,同日,清源、徐沟沦陷,阎锡山政权统治下的清源、太原、徐沟三县政府退守洛池渠村。国共合作时期,中共清太县抗日政府和清太徐国民政府合并成立清太徐抗日民主政府。此后的8年,洛池渠在血与火的折磨中苦苦挣扎。截至1945年,日本侵略军多次血洗洛池渠。日寇还在附近的山上构筑炮台,当年的老人介绍说,要是抗战结束得晚一些,通往炮台的路就修好了。“我不想认她。”在说到当年因贫困所迫,抛夫弃子丢下年仅3岁的武马驹出走的母亲时,武马驹,这个59岁的老人神情落寞,却语气坚定地说。幼而失恃大概是人生中最痛苦的事情吧。然而比武马驹更不幸的是他的父亲武铁子和他的伙伴们,洛池渠惨案发生时,清源县政府驻地正是他家。父亲武天全因之被日寇抓走,当年家境还算殷实的武家竭尽所有、四处筹措了1200个现洋去赎人,结果钱收了,人还是没有回来。房子被烧了14间,还不止一次,仅清三区区长郭建住的东厢房就被烧了两三次。所有家产付之一炬,当时只有四五岁的武铁子一家,穷得只剩下一条亲戚接济的被子。

今年83岁的武三姣当时也只有四五岁,洛池渠惨案发生时,武三姣的大爷在羊圈里和几十只羊一起被日寇活活烧死,次年,他的二爷爷、父亲、十七八岁的大哥被杀。十来岁的二哥和武三姣相依为命,二哥十五六时,在山沟里捡到一颗没爆炸的哑弹,兴冲冲地想撬点烂铁换钱花,当场炸断了右臂,后来被八路军紧急送到后方医院抢救,才保下了一条命。

武有忠一家,家人一天就被杀了8个。

武有财家当时住的是抗战政府的无线电班,当天四五个人死在乱枪之下。

抗战政府工作人员孙利亭被日寇关押在中高白村的三官庙里,在妻子胡美英去送饭的时候,被当场用刺刀捅死。

藉丽花的父亲藉玉成当年转移家属,后下落不明。

……

史志记载:日寇多次血洗洛池渠,共杀死我同胞84人,烧毁房屋217间,抢掠大牲畜36头,羊320多只及其它财物。真实的情况恐怕不止于此,洛池渠惨案的幸存者,至今健在的抗战老英雄张景春说,“一个战斗下来,一千三四百人的团,往往就打得剩下个零头了。”围绕着洛池渠,究竟发生了多少次战斗,付出了多少流血牺牲,有多少默默无闻葬身于此的仁人志士,谁能说得清呢!在山上邵文斗烈士的纪念碑上,也只有团政委邵文斗、一营教导员廖叔茂、团宣传干事欧阳宣、团通讯参谋刘树春等英勇献身的字样。恶劣的生存环境、应接不暇的战斗,无名烈士的鲜血洒满了青山。当地老人们回忆洛池渠第一次遭血洗的时候,除了在打麦场上被屠杀的百姓和抗战人士,山上、沟里都是尸体。

烽火连天,生死旋踵,还来不及擦干眼泪,就又有亲人倒下。村里的老幼妇孺在送别自己的亲人时,甚至连一口棺材都购置不起,往往好几个死者丢在一个坑里,铺一张席子,堆一个土坟头,就算是葬礼了。后来,村里人管那些坟头叫做“乱冢坟”。

因为频遭日寇烧杀掳掠,后来村里人就在远离村子的地方挖一些类似于窑洞的小土窖,一有风吹草动就跑出去藏起来,当地人称之为“跑坡”,土窖阴冷潮湿,很多人都因此终身饱受病患之苦。

红色回忆

人死了一茬又一茬,房子被烧了一次又一次,当地及周边的群众却并未因此减少对抗战活动的支持和帮助,我抗战军民也没有因为这些凌驾于弱小无辜的疯狂残暴而减少对敌人的反抗和打击。

今年68岁的张晋成至今对他的继母和继母的一家人记忆犹新。张晋成的继母名叫胡美英,胡美英的父亲胡大忠是一心社(高白公社前身)党支部书记,他的两个女儿都嫁给了抗战人员,后来这两个女婿(孙利亭、藉玉成),一个在1939年洛池渠惨案后被杀,一个因故转战他地,至今下落不明。胡大忠的老婆,在高白人称“胡老婆儿”,她接济八路军在村里是公开的秘密,村里人都说“胡老婆儿”家里养着八路军。胡大忠的兄弟胡福忠也是游击队员,至今健在。

86岁的武二发老人现在仍然居住在挂着“清源抗战政府遗址”字样的老院子里,靠着养羊维持生计,院子里到处是羊粪和各种农具。他还记得当年抗日政府初次驻扎时候,史良相县长的女儿举办的冬季学习班,在这个学习班里,他们第一次学到了“洋玛玛”(阿拉伯数字)。

今年已经91岁的张景春(又名张三狗),生于我县东于镇羊圈村。1938年加入八路军,是洛池渠惨案中屈指可数的幸存者之一。当年,张景春在清源县政府院子里热得睡不着,搬了铺盖跑到对面的房顶上休息,朦朦胧胧间听到了村后步履橐橐的声音。迷迷糊糊睁开眼睛,一大群全副武装的日军和宪兵队已经从村后直杀到清源县政府,把村子包围了,张景春一个激灵踢开被褥站了起来,手枪别在腰里,翻下房檐,手脚扣着房檐下的椽子吊在房檐下藏起来。由于毫无准备,我抗日政府被敌人打了个措手不及,不断有日寇和宪兵从张景春藏身的院子里出来进去,押着干部群众往打麦场去了。待到敌人离开院子,张景春从藏身处下来,从村子下面的井儿沟一路跑到对面的阎庄村,又从阎庄村爬到了洛池渠对面的山梁上,亲眼目睹了兽性大发的鬼子们在打麦场上屠杀我军民的情景。

张景春从军八年,1945年因伤转到地方,他战斗的地方就在清徐和古交的山区,洛池渠村是他多次浴血奋战的沙场。当年,张景春隶属罗贵波八分区部队,到建国时,他当初所在的11团,一千多人,连他在内只剩下了三个幸存者。而他的这条命也是无数次的九死一生捡回来的,左臂残疾,双膝中枪,从右眼下到后脑有一道贯穿伤,在后方医院足足躺了一年才算是把命保住。

经历了无数次的战火洗礼、生离死别,老人再也不愿意离开家,就连特邀抗战老兵参加的纪念抗战胜利六十周年的大典都没有去。他说自己不能面对那种场景,就是平日无意间回想到曾经的烽火岁月,都会忍不住老泪纵横。老人的军功章和各种奖章、证书共有11个,除了前几年原中央军委主席胡锦涛颁发的那枚纪念抗战胜利六十周年纪念章外,其他的都给孩子们当玩具玩儿丢了。

圣地遐思

现任村委会主任和村民们一直有一个构想,让这个有着革命历史纪念意义和无限山情野趣、自然风光的村子摆脱山区村空巢化的颓势,再次成为人们关注的焦点,从红色旅游和自然观光农业为抓手,重新让这个古老的村庄“活”起来,“火”起来。在洛池渠村民们看来,这不仅是眼前的发展道路,也是那段难忘的中华民族苦难史的纪念。

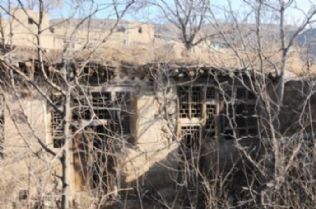

洛池渠村曾一度是清太徐地区国共合作抗日的中心,承载着清太徐那一段血泪交融的时空,遭受了比其他地方更多的苦难折磨。清太徐三个县人员约200多人,清源县政府、县长史良相驻扎在武二发院内;太原县政府在龙王庙里;徐沟县政府在武九斤家。财政科住武五狗家,监狱在武玉德院内;印钞室在武家祠堂。乔效曾的黑头军骑兵驻扎在老爷庙里。这些现在已经破败不堪的场所,在那一个中华民族凄凉黑暗的时刻挺起了民族的脊梁、寄托着中华的希望、燃烧这炎黄子孙不屈的精神。

中共太原市委党史研究室课题组所做的《太原在全民族抗日战争时期的地位和作用》中对清徐在抗战中的地位是这样定义的:……清徐所在的晋西北抗日根据地,既是阻敌西进、保卫陕甘宁边区的重要屏障,也是陕甘宁边区通往华北、华中各敌后抗日根据地的重要通道,对于支持华北乃至全国敌后抗战有着重要的战略意义……1942年1月,为保证将中央与各根据地的文件及干部能够迅速而安全地互相传送,中共中央书记处发出《关于建立各根据地秘密交通的指示》。根据中央指示,晋西北设立了北线、中线和南线3条主要交通线,其中,中线从兴县经临县、交城、清源、太原、徐沟等县到太行二分区。据不完全统计,从1941年至1945年,共接送干部2852人,其中有刘少奇、彭德怀、陈毅、刘伯承等领导人及中共七大代表和中央委员多人;掩护过往部队、学生等多批,约五万余人;护送日本反战同盟、朝鲜独立同盟、美军联络组及新闻记者等国际友人数百人;护送物资、武器、文件、书刊等多批。

洛池渠村抗战时候有50余户,200多人,现有136户、373人,这样的村子不仅在当时,即便是现在也是清徐山区的大村子,而且有着悠久的历史和人文故事。农业社时期,洛池渠是我县山区村中屈指可数的几个高级社之一。尤其难能可贵的是,这里还大部分保留着村子的原始风貌,当年百分之七八十被焚毁的房屋,直到上世纪七十年代,才逐渐恢复了有房顶的样子。现在,随着山区村空巢化的加剧,大规模的整合改造已经越来越显示出它的可行性。当年风靡一时的《吕梁英雄传》随着吕梁英雄广场、华国锋纪念馆的建设又重回人们的视野,而同处吕梁山脉,同样为抗战做出巨大贡献的洛池渠村却依旧在默默无声地等待,遍布山野的历史遗迹、人去房空的各类建筑、渐渐荒芜的土地,都在无人的窘境里默默地呼唤着、挣扎着……