天禄堂,在徐沟人的记忆里,那是高大上的古建。每每谈及,都是一脸兴奋,如何的规模宏大,如何的气势雄奇,如何的形制美,砖雕、木雕、石雕一应俱全,如何的结构美,假山,流水,花园组成另一番世界,如何的财富如山,黄的是金,白的是银,异宝奇珍,无以计量。又一腔的无奈,拆了、毁了,若它还在,可与某某大院相媲美。庚子事变老佛爷就驻跸于此。日本鬼子占领徐沟,光财宝就用十多辆汽车拉了几天几夜……动情处,眼里含着热泪。有一次,在一朋友家中谈起,他的夫人竟失声抽泣。

在徐沟,我曾同朋友一道,循着天禄堂这一王家大院的轮廓,一边用脚步丈量它的外围,一边听他们讲述、比划,但我却觉得天禄堂不仅物非人也更非了,留在脑子里的,是“伤痛的心,一片空白”。

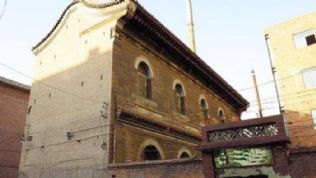

今年初春,朋友邀我再看一看,我问看什么?朋友说看天禄堂剩下的最后的遗存。还有遗存么?我心里问自己。迎着春寒,踏着还未消尽的积雪,穿过一个门洞,右拐一个弯,再左拐一个弯,朋友说,看,顺着手指的方向,嗬,一处坐西面东五间两层的古建,我心里直犯嘀咕,见过的,怎么就忘了呢?

这色彩,这韵致,还是让人眼睛一亮。

再仔细端祥,那砖雕,怎么是水泥?那门卷、窗卷,怎么是欧式呢?这是王家民国或晚清时的建筑。但它屋也高,墙也厚,在周围的房屋中,依然有鹤立鸡群的荣耀。

一层中间的门卷,略低于两侧对称的窗卷,挂着暖帘,掀帘而入,四间通彻,靠北的隔断,有两位中年妇女正忙活着,切菜,和面,热气腾腾。她们见我们进来,笑盈盈地说,我们正准备午饭,备好会告你们的。原来这是一单位的内部食堂。

从哪里能上二楼?我们问。

楼梯已不存,上不了二楼了,她们依然笑着回答,切菜的忙切菜,和面的还和着面。

在我们掀起暖帘准备出去的一刹,觉着一个东西落在我脑袋左面的头发上,顺手一摸,取到眼前,噢,是一发卡,这场景怎能躲脱朋友们的法眼,呵呵,这可是王家绣女从楼上扔下的,可要保存好这信物啊——立刻,成为大家的绝佳谈资。

天禄堂的风雨,王家的故事,有叙事大家的抒写,有故事大王的描绘,还有小说家的演义,但这一五间两层的卷棚式硬山顶建筑,作为天禄堂或王家大院最后的遗存,不管是用做食堂,或者别的什么,美其名曰保护性利用,或者利用性保护,就让它保存下去吧,好歹给徐沟人留下一个关于天禄堂残留念想的遗存。