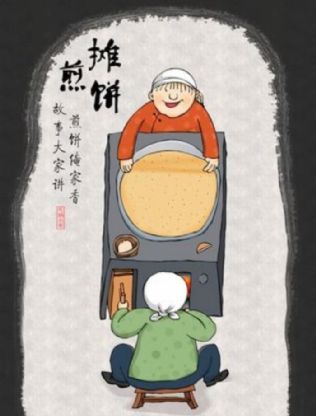

我的童年,正是日寇侵华与阎锡山实行暴政的时代,老百姓生活在水深火热之中,家家过着艰难的生活。在我的记忆里,母亲用茭子、玉茭碜子,糠皮、麦麸子做的煎饼,就成了每天的主食。母亲经常要将一盆稀稀的面糊一点一点地做成煎饼,甚是辛苦。看着母亲疲惫不堪身心憔悴而无止无息的操劳,我从小就学会了替母亲摊煎饼。

做煎饼首先要磨面糊,就是将那些茭碜子、麦麸子、糠皮之类浸泡在盆子里,等到这些东西泡软发酵了,就在小搬磨上磨烂成糊状。小搬磨是用石头做成的,磨面糊时,将一个木制的比磨盘稍大点的园盘放在底下,上面衬上一层较厚且为了防滑的麻袋或口袋片子,上面再垫上一层干净的布料,先放下扇,后放上扇,将小搬磨安装在布料上。一般是由两人紧握木棒将搬磨搬转。其中一人手里拿一个铁铲,不停地将放在磨扇上的材料一点一点地拨动到磨眼里,在不停的转动中,将粗糙的材料磨得稀烂,面糊就算磨成了。

做煎饼的工具是专用的鏊子称作煎饼鏊子,一般是用生铁铸造而成的。鏊子呈园形,先将磨好且发酵好的面糊里放上适量的食用碱,有时也放点食盐。面糊准备好了,就将煎饼鏊子放在火上,待鏊子大热了,就用铁铲将调配好的面糊铲起来,倒在鏊子中间,再用铁铲摊匀,然后盖上盖子。在适中的火候下过上十几秒钟,鏊子四周冷凝了的水蒸汽,会在鏊子的缝隙中发出“吱!吱!”的响声。这时揭起盖子来,用小刀片将煎饼周围轻轻地划起,顺手便可将煎饼揭起来了,一个煎饼就算做好了。一开始我学摊煎饼时笨手笨脚的,引得母亲和父亲哈哈大笑,但笑声中却充满了快乐和对我的褒奖,在鼓励中我很快掌握了这一技术,成了家中做煎饼的“主力军”。

煎饼做好了,全家人就围坐在小桌旁边,一边喝着稀饭,一边就着吃煎饼。有时是我做好一张就给大家往手里送去一张。煎饼有几种吃法。可以咬一口煎饼就一口菜来吃;也可以将菜卷在煎饼中间吃;也可以当鏊子上摊好面糊后,将调好的细菜丝直接放在鏊子中间的面糊上,盖上盖子后,菜和煎饼一起熟了吃;还可以将事先做好的煎饼切成条,或炒着吃,或烩在菜里吃;有时我和弟弟嫌煎饼不好吃,母亲就会在鏊子上倒点油,在煎饼上再放点食盐,哄着我们吃。吃法多种也快乐多多。

解放之后,我也长大了,每逢我放假回到家中,仍然会替母亲摊煎饼。生活条件好了,用的都是粮食等真材实料,做的煎饼筋道好吃。有时在面糊里,打上鸡蛋,搅拌上牛奶,给家常的煎饼增加了营养成份。有时将菜丝搅拌在面糊糊里,摊上菜煎饼,也别有一番风味。有时我的孩子围在身边,我会将面糊摊成小狗、小兔子等卡通形状,逗得小宝贝们吃得兴高采烈,也给温馨的家庭增添了许多快乐。在我们北方地区,煎饼也是人们喜欢的食品。山东老乡做的草灰煎饼,很有特色。将面糊用小勺舀在一个园形的平而大的鏊子中间,用一个木制的铲状小刮子,从中间旋转,一直转到边沿,那种煎饼既薄又脆吃起来风味独特。现在的市场上,多有山东老乡的“五谷杂粮煎饼”占领着市场的份额。我们山西晋北地区的煎饼鏊子,中间突起更高,叫“花儿鏊子”,所用的食材是用小米、黄米等碾成的米面,米面糊做成之后,不叫煎饼,叫做“米面花儿”。记忆中的煎饼,儿时是为了充饥,现在已是大众化的美食。美味的煎饼已经成为我心中一段抹不去的美好记忆。