D“我就要保卫国家”

这是张占明在入党申请书中,以小学文化水平写下的最后一句话,当他自己的儿子在1986年成为《汾西矿报》特约记者时,查阅父亲的档案时,才发现自己有这样一位光荣的爸爸。

在袁爱香老师所带的班级里,像张占明这样的父亲很多,孩子们都能讲出自己爸爸的战斗故事。

张占明在福建,已升为高射机枪排排长。当他接到去朝鲜的命令时,才知道了自己的弟弟(张创业)也参加了中国人民解放军,现在在四川剿匪。他和自己的高射机枪照了一张照片。背后给自己的弟弟写下:“弟弟创业,让他永远和你在一起”,并附一封鼓励思念的家书,寄给了他的弟弟。

部队出发了,先是行军,后乘一列闷罐火车,向北进发,火车走了多长时间,他们也不清楚。当他们到站时,已过了鸭绿江,他们的任务是保卫朝鲜境内我方的运输线,防止敌人空袭。

部队在向指定位置前进中,张占明的任务是管理骡马炮车,他用自己从小和父亲学习的赶车技能,管理着十几头骡马,白天不敢让牲口乱叫,夜间套车急行军。

一天,部队行军在一条山沟的小路上,突然敌机出现,由于路窄,队伍排成长队,部队防空经验不足,两架敌机,朝着公路上的人、马车就是扫射,车上的高射机枪都捆着,无法马上解下来……

张占明死死地拉着一头辕骡,抚摸着它不让它失控,但是这匹骡子直摇头,四蹄乱刨,敌机过后,他一看,这骡子的鼻孔被炸起的弹片扎伤了。他让战士们松开炮架,自己给这匹骡子做起了手术,摘出弹片。用棉衣里的炸烧的棉花灰、拌上黄土给牲口止血,牲口这才安静下来。高射机枪这时也架好了。

连长让另一辆高射机枪的马车往前五里架射机枪。张占明和战士们清点人数,整理车马,继续前进,就这样自我防空,继续行军,顺利到达指定位置。

就这不足百里的山路行军,就遇到敌机三次的攻击。战士们到了地方,什么也顾不上,先架高射机枪做好隐蔽。敌机三两架一组,看不见地面的目标,就在你的头顶盘旋,这时连长瞄准一个目标问张占明:“小张,有没有把握,单射把他击落”。张占明向天空看了看,向身边的副手说了几句,告诉连长:“您看着”。这两架敌机看看地面没什么动静,飞出去,又朝低空飞过来,三组高射机枪,锁住敌机。张占明开始沉着冷静地瞄着一架敌机点射两发,一发打在机头,一发打飞机尾翼。这架敌机叫着冲向对面的山头。从机仓里有个白东西飞了出来,连长马上拿起电话给另一个阵地打去,让他们抓俘虏。

当张占明单射之际,其它高射机枪也开了火,另一架敌机也被击落。其它敌机见状不妙升高逃走了……

朝鲜战场上打的很艰苦,也很艰难。无论大雪封天、烈日炎炎。张占明和他的战友们始终以高昂的精神,坚守在自己的炮位上。今天做为他的后人,每当回忆起父辈们那些英勇、顽强、不畏牺牲,战火情谊的经历。我们又怎能不为今天的和谐幸福而倍感珍贵呢!

朝鲜战争结束后,张占明所在的连队是集体转业的,当时这个单位总称为“中华煤炭工业部第九工程处,”也就是汾西矿务局工程处的前身,在这个单位,几个老战友都相见了,那时我还很小,,记忆中,在这以东北人为主的单位中我有好多山西籍的叔叔,有文水、平遥、榆次、介休、柳林、太谷等、他们的名字至今我还记忆犹新。

刘恩亮长我养父十多岁,当时他的四儿子出生,赶上国家困难时期,刘恩亮实在不能给孩子们吃饱。在老战友的帮助下,张占明就将出生第四天的我抱回了家,第二天就把我送回清徐县清源镇胡家湾家中交给了我的奶奶和我大妈,胡家湾是现在的北门大街,现在叫森泰大街,以莲花池通东湖渠为界,从我小学开始袁爱香老师就带着我到高中毕业,关于我的身世,人人都知道,就是没有人和我讲,当然我的养父从小给我讲故事也讲了很多很多。他一生的战争时期的生活,我是深深的印在心中的。高中毕业后,我开始干临时工,有一次,我无意中向我职工夜校校长白永东提出想学习时(白永东临县人,现离休),没想到的是,我的要求被批准了,保送上陕西中医学院读书,三年毕业后,我被分配到单位宣教科工作。

E浪花

朝鲜战争结束后,张占明所在的连队是集体转业的,他们从战火中走来,又携手走向祖国煤矿建设的岗位。

六十年过去,他们始终以纯朴、勤奋、忠诚在自己的岗位上奉献着,1996年夏,老军医刘恩亮谢世了,张占明独自含着眼泪,领着儿子,前往老战友的单位送别,在二位战友的坟前,他告诉银环姐,恩亮哥我把您们的四小子带回来了,他含着眼泪抚摸着墓碑,这墓碑的落款是:他们亲生的五个儿女,却姓着三个姓,仿佛这墓碑又要告诉人们什么?

车光照这位来自战争中的指导员,又是这些孩子们成长中的书记。袁爱香老师是这群孩子们从小学到高中的班主任,她为了这些孩子们的茁壮成长,献出了毕生的汗水,是她看着他们走进了大学,又走向自己工作岗位的见证人。

在这些战友们所有的孩子们中,父辈们没有给他们留下丰富的物质财富,但是他们留下了的纯朴忠诚的思想、艰苦创业、纯真民族感情的精神财富,却是无比金贵的。

向离我们而去的老前辈们致敬!

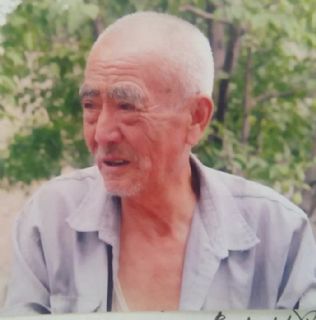

图为文中的梁东儿,清源镇迎宪村人,已85岁高龄,至今仍下地劳动。