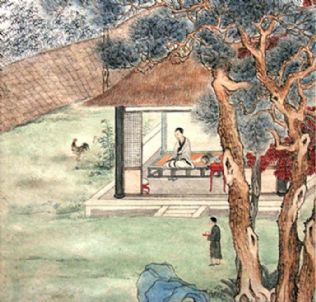

为什么称某人入住某处为“下榻”,而不是“上榻”?其实,“下榻”这个说法的背后是有故事的。东汉时,南昌有位太守叫陈蕃,他为人正直,为官清廉,特别是对有才能的人非常重视。当时南昌有个人叫徐穉,字孺子,家里虽清贫,但他从不羡慕富贵,而一直靠自己种地为生。由于他品德好,学问深,所以很有名望,地方上也多次向官府举荐他。尽管这样,徐穉仍安于清苦的生活,官府召他任职,他也总是坚辞不就,当地一些人称他为“南州高士”。陈蕃听说徐穉的情况后,十分重视,诚恳地请他相见,听取他的意见。对于太守多次盛情邀请,徐穉也不便拒绝,有时就只好应召。徐穉来时,陈蕃总是热情相待,并在家里专门为徐穉设了一张榻(相当现在的床)。徐穉一来,他就把榻放下来,让徐穉住宿,以便作长夜之谈;徐穉一走,这张榻就悬挂起来。这样,人们就把陈蕃这种举动称为“下榻”,表示对贤者、贵客的尊重。后来,“下榻”一词从尊称慢慢演变为“住宿”的意思。