每次去葡峰山庄的半路,总会看到路边坡下有几间破房子,想是也无人居住得久了,觉得冷清衰败,从不曾驻足。那天竟听说开了农家乐,不禁想去看看。

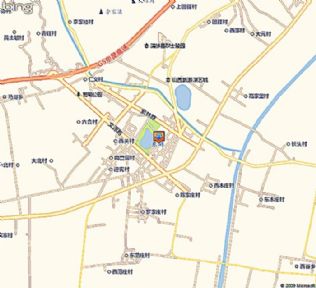

沿着一条土路走下去,恍然忆起这不是杏旺吗——十几年前我曾经来过的——却已经忘记原来的模样了。

刚进村,左边是一棵老枣树,枣儿半截红,令人垂涎,眼看就能采摘。右边是一棵小花椒树,花椒也成熟了,那种新椒独特的味道诱人脾胃。这一左一右、一老一少就像村里的乡亲在列队迎接客人的到来。而一棵粗壮的核桃树下,坐着两位老人,身后的小院院门半开半合,显示这里还有人居住,一问才知这是现在村里唯一的一户人家。

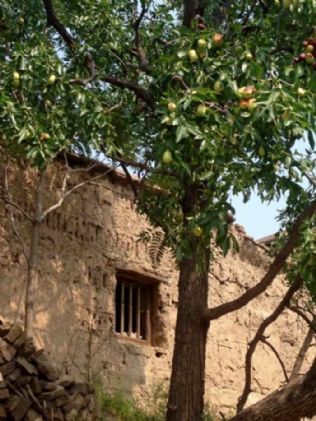

村里的房子有的用石头砌成,也有裱砖房和部分土坯房,但看样子早已无人居住。荒草掩盖中的断壁残垣显得萧条而冷落,像迟暮的老人。倒是村里的树长得非常精神,一棵大概有几百年树龄的老槐树,依然挺拔地站立在塌了半边的门旁,浓阴覆盖了整个院落。村里的路显然已长年无人行走,除两道深深的车辙印外,其余地方长出了一尺多高的青草。天空蓝得像刚刚洗过一样,空气清新得令人沉醉,我的眼前恍惚着出现那些曾经:村里的老人抽着烟袋,眼睛微闭,在门前石墩上晒着太阳;三五成群的孩子房前房后掏鸟窝抓知了,享受着童年的快乐;坡地上的一群羊悠闲地啃着青草、放羊的人儿却睡着了;蒙着眼睛的瘦驴拖着磨盘不停地转,一圈又一圈;古老的牛车装满刚刚收割的庄稼,缓缓行进在弯弯的小道;暮色四合、炊烟袅袅,升起在静谧的小山庄……可现在什么都没有,几座石磨、石碾卧在草丛中,安详地沐浴着天光,讲述着小村古老的传说。

由于城市的飞速发展,小村里的年轻人或者觉得家乡实在收获不了什么希望,或者厌倦了日出而作日落而息的平淡生活,纷纷外出谋生。在城市,他们只要有了一方立足之地,就会把孩子接出去,尽可能让下一代享受与城市孩子同等的教育与生活权益。当城市越来越臃肿时,小山村却越来越消瘦,瘦得只丢下从未走出过村落的老人孤独地守望,等待着叶落归根的那一天。

同样,在国家建设新农村的大政策下,许许多多的农村拆掉了老房子,盖起了整齐划一的新楼房。但是,在失去老宅、农民上楼的同时,我们似乎丢掉了些什么。老宅是村落的灵魂,是祖祖辈辈精神的传承,是农村的根和血脉之所在,倘若没有了根,我们生存的意义何在?

作家冯骥才近年来致力于研究中国民族民间传统文化的保护,他说,在中国,古村落消失的速度相当惊人,2000年时中国有360万个自然村,到2010年,自然村减少到270万个,十年里有90万个村子消失了,一天之内就有将近300个自然村落消失,而自然村中包含着众多古村落。不知道杏旺村算不算古村落,但记得十几年前我来的时候,村里是有不止一户人家居住的。而如今,小小的杏旺村渐渐淡出了人们的记忆,就像一处古代文明的遗址,一天天衰老下去,却不知会不会成为永恒。

……一盘石磨、几串红灯笼后面,果然看到一家刚刚开张的“农家乐”。据说这里房子的租金相当便宜,租房者只在原来房子的基础上简单加以修缮和装饰,就成了一座古朴的农家乐客栈,清静、原始,很受欢迎。而旁边又有一座小院听说也被人租下,正在修缮当中,我隔着门口的铁栅栏向里望去,迎面是一座簇新的雕有“松鼠戏葡萄”的照壁,小院已经被收拾得干干净净,想必也很快要开张迎客了。

越来越多的城市人逃离拥挤的道路、鳞次栉比的高楼,逃离嘈杂的车喇叭声和被污染的天空与湖水,寻找着一方净土,杏旺村会不会因此而迎来新的现代文明呢?这个浮躁的年代,当现代城市的激情与古老乡村的宁静在这里开始碰撞,杏旺村,你的明天会是什么样子呢?