我县西马峪村的郭家沟,原来是汉文帝刘恒(前202——前157)初封代王时的养马谷,建有马谷西村、马谷东村。到元朝元贞元年(1295年),《资公和尚灵塔》碑文中还有马谷西的称谓。后来,因马“谷”与“国”同音,为避嫌,将“谷”字前加一山,改为峪。

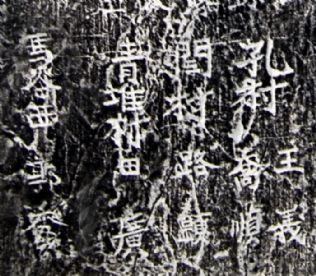

《资公和尚灵塔》碑文中的马谷西

马谷西,现在称谓西马峪村。马谷东,现在称谓东马峪村。二十世纪七十年代前,马谷水常年流成小河,雨季带着流沙的河水冲出谷口,形成悬河。人们称它为沙河。它是东西两个马峪村的自然界河。

西马峪村得天独厚,五眼泉水引出的水巷常年流淌,形成北方乡村少见的江南风光,鱼米之乡。村前地名有:稻池地、芦苇地、菜园地;村后有:煤窑、山地、葡萄沟谷。现在,这里的沟谷叫郭家沟,山地叫袁家山,起因为何呢?话还得从晚唐说起。

唐朝晚期,尤其是“安史之乱”后,国势衰落,土地兼并加剧,当朝昏庸,府库如洗,社会矛盾极为尖锐。又遇连年大旱,庄稼颗粒无收,饿殍遍野。受苦受难的人们纷纷揭竿而起。形成七处起义,出没无定,流动作战,疾风扫落叶一般,横扫了黄河以南中原地区的十五州。官兵望风溃逃,对大唐帝国造成极大威胁。

中和二年(882年),唐朝向沙陀国(今山西大同一带)贵族李克用借兵,镇压农民起义军。

在我县西马峪一带,村里多数的青年人让义军裹走了,余下的少数年青人逃往他乡。留下老弱病残年幼的,想走走不动,想跑跑不了,只好听天由命。官兵和沙陀兵逮不住农民起义军,就抓住老百姓杀掉,凑数向上请功。那一场惨案,把西马峪村杀的只留下一个十多岁的童男、一个十多岁的童女。

传说,官兵和沙陀兵来村子里烧杀、掠抢、血洗全村时,他(她)俩藏在袁家巷的一棵千年空心老槐树洞中,才躲过了一劫。

大杀过后,两人爬出树洞,见全村人死的死,逃的逃,村里了无人烟。二人相对而泣,痛不欲生,把原来的住房简单修整,遮风避雨,收拾田园庄稼蔬菜,将就生息。战事过后,有些外地人,看中这里山清水秀,稻米飘香,葡萄满园,煤石丰盛,也陆续搬到西马峪村居住。几年后,大家看到郭袁俩人相依为命,感情很深,已经到成家立业的年龄。好事者,建议他们结成夫妻,共建家园。

他俩成家后,生儿育女,逐步繁衍,达到儿女满堂。为给郭、袁两家续留香火,传宗接代。他俩人商量决定,把儿女一分为二,一部分姓郭;另一部分姓袁。把土地分成两份,将山地分给姓袁的子女;把沟谷分给姓郭的子女。

郭、袁两个家族,在后来的一千多年中,始终在这里和睦相处,耕读传家,繁衍生息。直至今天,西马峪一带,还流传着一首《郭袁家的歌》:

郭袁家的歌

郭家的女,袁家的男;

郭家的沟,袁家的山;

郭袁两家,同根同源:

辈辈相处,代代相传。

马谷·马峪·郭家沟

汉文帝刘恒曾经的养马谷;为避嫌,元朝后村名改名为马峪;因为郭袁祖宗的祖训,郭氏家族祖祖辈辈经营这条沟谷,种植葡萄、开办煤窑等,所以,唐末大家将这条沟谷,称谓郭家沟。

链接

清徐龙林山

在我县的西北部,有一座龙林山,山青水秀,松柏长青,怀中拥抱着千年古刹梵宇寺,坡上坐着唐代文殊石塔,峰顶矗立着抗日战争胜利纪念碑,风光旖旎,景色迷人,一年四季,闰景如画,是优美的浏览和避暑胜地。那么,这里为什么叫成龙林山呢?有一段美丽的传说。

传说在很早以前,文殊在五台山传教,当时,五台山不是如今的样子,五峰耸立,气候恶劣,冬季滴水成冰,春季飞沙走石,夏季酷暑难当,庄稼经常颗粒无收,老百姓唉声叹气。文殊菩萨看到此情此景,下决心要改变这种气候。他便化作一个老者,前往东海龙王那里去借歇龙石,因为他知道有了这块石头,恶劣气候会立刻扭转。

文殊菩萨来到东海,看到龙宫外果然放着那块歇龙石,未到跟前,已感到有股凉气扑来。文殊菩萨被巡海夜叉领着进了龙宫,见了龙王,他说明来意,龙王很抱歉地说:“大法师借什么都行,唯独这块歇龙石不能供。因为它是费了几百年工夫,从深海底部打捞上来的。它清凉异常,我儿子们工作回来,汗水淋淋,燥热难耐,便在上面歇息养神。你若借去,他们回来就没有歇息的地方了。”文殊菩萨无奈,才说明自己是五峰山的老和尚,为了造福人间,特来求援的。

老龙王估计歇龙石重达万斤,一个骨瘦如柴的老和尚是无法远走的,便放心地答应了他。文殊菩萨感谢过龙王,来到歇龙石跟前,口念咒语立即使巨石为成弹丸,他将石头塞进衣袖中,施礼告别,飘然而去。

文殊菩萨回到五峰山,正是烈日当空、寸草难生的盛夏。当文殊菩萨安顿好歇龙石后,五峰山立刻变得清凉无比。他在清凉造了一座寺庙,取名“清凉寺”,便作为他的道场,山也随之而叫作清凉山。

在文殊菩萨取走歇龙石后,在外工作的小龙们回来了。不见了歇龙石,怒气冲天,当问清楚是五峰山的和尚取走了,便迅速追到五峰山大闹起来。气急败坏的小龙们用龙尾将五峰山的峰顶都打成了平台,到处寻找歇龙石。此时,文殊菩萨出现了,他告诉小龙们,歇龙石在秘魔岩内,你们去取吧,小龙们争先恐后地往里钻,小龙们刚钻进去,文殊菩萨一念咒语两岩便迅速合拢,将小龙们关在石缝中了。

有一条小白龙非常聪明,他想,老和尚能运走歇龙石,他也一定能制服小龙的,他没有同史弟们钻入岩中,而是向西南逃走了,他边飞边感觉有追赶之声。来到梗阳上空一看,西北的山中有一片松柏林,闻着异香扑鼻,便一头冲下去,躲藏在林中,并将头深深地插进地中。停了一会儿,觉得委憋闷,便将头稍微抬了抬,觉得出气顺畅了。他怕文殊菩萨追来制服他,便一直藏在这里,日久天长,小龙便化为山脉了,人们叫他龙林山。当地方言将稍抬一下头为“圪抬头”。因小龙的头曾在那里稍微抬过,所以,龙头所在的村庄便叫成圪台了。龙液时间长了便形成一条涧水,因此,龙尾处村庄便是涧沟村。

龙林山的这条龙,龙头所在的西北部,在东圪台头的东南面,龙身由南向北,再向东,到石窖村西再向南,龙尾在涧沟村北面。有的文人叫他为盘龙,有的文人叫他为卧龙。《清徐县地名志·圪台头》中说:“传说,此村后面的山脉似龙形,村庄位于龙的头部,故得名‘圪台头’。”清代知县和羹在诗中说:“满河白石衬青松,乱山含岈隐卧龙。”这些记载都是叙述龙林山这条龙的。