鹤是一种水鸟,现实生活中并不常见,但我们对它却极为熟悉,像鹤立鸡群、鹤发童颜、鹤寿龟年、闲云野鹤、驾鹤西游、风声鹤唳等词可谓耳熟能详。“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”(唐·崔颢《黄鹤楼》)的诗句更让鹤名扬天下。

确实,在有实物和文字可考的3000多年的历史长河中,中华民族在语言文字、文学艺术、哲学宗教、民俗体育等多个文化领域,创造了丰富灿烂的鹤文化。有的学者甚至把鹤称为“文化鸟”、“国鸟”。

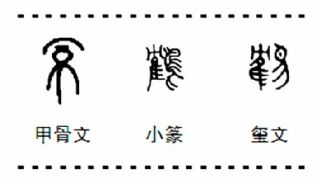

最早的“鹤”字,没有“鸟”旁,写作“隺”,甲骨文作,像一只短尾鸟高飞之形,《说文解字》释为“高至也”,准确抓住了鹤高飞的特点。小篆在“隺”旁又加上“鸟”,成了形声字,也就是现在的“鹤”,但依然保留了长嘴长脚的飞翔之姿。

鹤的种类很多,但在中国传统文化中,指的就是丹顶鹤。因为丹顶鹤无论从色彩的协调、造型的和谐,还是运动的健美、内在的神韵上,都达到了柔性美与刚性美、动态美与静态美的统一,不仅给人以美的愉悦,而且能使人产生无穷的遐想。

丹顶鹤全身以白色为基调,翼尖和颈部为黑色,头冠鲜红凝重,这种白、黑、红的色彩具有很高的审美价值。白色基调代表着一尘不染的品质,易让人联想到纯洁、神圣;黑白毛羽的反差又显出超于凡物的高贵;头冠上的这一点红,则给人以鲜活的美感。这里顺便澄清一个误解:传说中的毒药鹤顶红,许多人以为是用丹顶鹤红冠的血制作而成,实际上鹤血无毒,这种毒药与丹顶鹤完全无关,是用砒霜等药材配制而成,只因其颜色鲜红如鹤顶而名之。

鹤行走时,昂首挺胸,细腿高抬,徐缓而强劲,似有绅士之风;飞翔时,黑白相间的长翅,配以伸直的头颈和长腿,“十”字造型秀逸、潇洒,给人直冲云霄、奋发向上之感;即便是鸣叫,也是嘹亮高亢,深远清响,宛如天籁之音;其纤细曼妙的翩翩舞姿更使人为它的优雅所倾倒。高雅、俊秀的外形,加上性情温顺、颇具灵性,鹤自然让人们倍加宠爱,因此历史上以爱鹤、养鹤闻名的人不少。如春秋战国时卫国的卫懿公嗜好养鹤,人称“鹤将军”,终因玩鹤丧志而国势衰微。唐代诗人白居易也曾寄情于鹤,从杭州刺史卸任北上时,还带了两只雏鹤,并在洛阳为鹤修了“无尘房”、“有水宅”。北宋文人林逋更是终身不娶,成天与梅、鹤形影相随,人称“梅妻鹤子”。

鹤不仅赏心悦目,为历代文人提供了广阔的想象空间和丰富的创作源泉,而且据说鹤寿命很长,能活上千岁,因此它又成了人们心中对安宁和长寿的向往。尤其是在动荡年代下,人们生活黑暗,渴求安逸,于是往往借鹤鸣、鹤飞来抒发抑郁之情,表达对隐逸生活的追求,这正是“闲云野鹤”成语的由来。

早在春秋战国时,道家“延年益寿,羽化登仙”的宣扬已让乱世中的人们对仙境充满了无比的向往。随着道教的发展与兴盛,更是需要一个神奇之物来引领信奉者走向想象中的仙境,而鹤洁净、高贵、典雅的外形,长寿、高飞的特性完全吻合了人们心中对仙物的定义,于是从这个时候开始鹤又由隐士的象征化身仙物,不仅成为神仙的坐骑,本身也成了仙,因而被称作仙禽、仙骥、仙客、仙子、仙羽、蓬莱羽士……道教创始人张道陵学道的地方叫做鹤鸣山,山上还有待鹤轩、听鹤亭等建筑物。如此一来,“鹤”也就摇身一变成为道教的“图腾”。你看,古代的道观往往“看院只留双白鹤,入门唯见一青松”,道士称为“羽士”,道士的服装叫做“鹤氅”,得道成仙称“羽化”、“鹤驾西游”,道士风神为“仙风鹤骨”。受道教仙化了的“鹤”,在文人笔下也自喻高洁清白之余,升华为他们毕生心愿———求得永生与成仙的象征。

明清两代,鹤的地位又一次腾升,有了“贵族化”的特色,身份愈显高贵。由于人口激增,鹤的栖息地随之缩小,鹤成为难得的珍禽。这一时期,鹤不仅被饲养于皇家园林之中,而且其艺术化造型,如铜鹤造型、仙鹤图案等,也成为帝王殿堂、皇家亭阁上的吉祥物、装饰品。明代更将一品文官补服的徽识,定为仙鹤,将丹顶鹤的地位提高到仅次于龙凤;清代时一品文官继续沿用仙鹤,且与一品武官的徽识——神话中的麒麟分庭抗礼。这时的鹤显然又多了一种尊严、荣华、高贵的气魄,一跃而为“一品鸟”。

鹤在中华文化中,确实非同一般,它总是与人们美好的期望相伴,不仅寓意高洁隐逸、健康长寿,还有吉祥高贵、爱情忠贞等象征意义,形成了内涵丰富的鹤文化。历经几千年,鹤文化已渗透到华夏文明的方方面面,融入到了我们民族的血液中,生生不息。