枫桥夜泊唐张继

月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。

姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

这是唐朝诗人张继夜泊姑苏封桥时,描写的封桥夜景的一篇七绝。写作特点是:装句,似连而断,似断仍连;用辞,自然,凝练;意境,蕴籍,真挚。是一首描写夜半钟声的绝唱,被人称为唐诗七绝的典范之作。

在姑苏城西闾门外六里许的松江支流之上,坐落着一座小桥。它,就是封桥。这是一座古朴、典雅、优美的单孔半月形石拱桥。自从张继写了《枫桥夜泊》,便有了一个很好听的名字——枫桥。

枫桥之南矗立着一座山,那就是与姑苏城共沐风雨的姑苏山。山不甚高,却异常秀丽。葱木叠嶂,层林尽染,山罅流泉,峭壁潺湲。

枫桥之东面树林里掩映着一座千年古刹,那就是寒山寺。这寺本是一座很平常的寺,自从有了《枫桥夜泊》的题咏,便成了一座很不平常的寺。这寺殿堂不大,却树林挺秀,僧舍荫翳,清新气爽,古韵遗风。奇特的是,这里虽是古寺,却只闻夜半钟声袅袅,不见香烟半缕。寺里有两块石刻碑:一块是明代诗人、书法家文征明书写的唐·张继《枫桥夜泊》。尤其是那口夜半钟,这是一口没有什么奇特的铜钟,但是即使静静地挂在那里,人们也觉得夜半钟声在心里回荡。那些风尘仆仆远道而来的善男信女们,它们驻足碑前钟下,翘首瞻念,茶余檐下,探寻聆听那夜半钟声……

美丽富饶的江山湖光催生了不朽的诗篇,《枫桥夜泊》就是这样诞生在这里的。

一个深秋的傍晚,晚霞初绽,正是“乌鸦不带残阳老,留得林梢一抹红。”的时候,枫桥驶来了一条小船,船头上伫立一人,昂首注目,气度不凡,他就是唐代诗人张继。

不知过了多久,夕阳没了,一轮皎洁的明月静悄悄地从山的那边升起来了。一时间空里流霜,月华如练,江山素裹,水天一色。天地间换了一个景象。

夜深了,诗人却毫无倦意,依然伫立在那里,神情怡然地沐浴着这姑苏月光。

不知又过了多久,残月没了,天,蒙上了一层薄薄的黑色面纱,繁星点点。顿时,这姑苏大地一片朦胧。天地间又换了一个景象。

受这天象骤然变化的惊吓,那栖息在枯藤老树上的乌鸦哇哇地叫了起来,还隐约传来断断续续的扑棱声。月黑夜里叫声凄恻,叫人听了心里发悸,脊背发凉。诗人神情凝重,望着这姑苏夜景的变换,心头萦绕起一缕游子羁旅的凄凉。就在此时,一股深秋的寒冷漫天袭来,透衣砭肤。此情此景,情景交融,触动了诗人的灵感,一股诗意涌上心头,随开口吟出了“月落乌啼霜满天”这诗篇前幅的第一句。

唐·王维在其《鸟鸣涧》一诗里写有“月出惊山鸟,时鸣春涧中。”的佳句。与“月落乌啼”相比,凸显了张诗的凝练、蕴藉。同样是写月的天象变化,这一“落”一“出”,意境上带给人们的却是截然相反的感觉。一个秋的萧飒,一个春的盎然。张继赏这美好的姑苏夜景,却现出了出人意料的笔意。为什么张继看重了月“落”来写呢?姑苏这地方山清水秀,什么鸟儿没有?为什么张继只听到乌鸦的叫声呢?是实写,是心境使然,还是其他的什么?给人留下了广阔的深邃的思想空间。

月没了,天暗了。那江面上的点点渔火渐渐的亮丽了,江边的枫树映照着渔火,也渐渐的清晰了。这景色撩动了游子羁旅孤寂的愁思心扉,却也别有一番清丽、萧瑟,诗人随又吟出了“江枫渔火对愁眠”这诗篇前幅的最后一句。

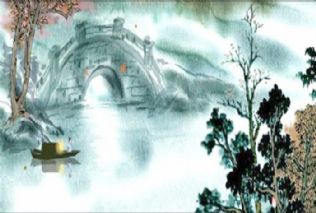

这枫桥的“乌啼”“渔火”……一幕幕闪过诗人的眼帘,正在诗人思绪万千的时候,突然,一声声的夜半钟声从姑苏城外的寒山寺里传来。这钟声里带着古刹的神韵,山回水应,余音袅袅。这钟声融进了诗人的情怀心情为之一振,随吟出了“姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”这描写夜半钟声的千古绝唱。《枫桥夜泊》之所以获得如此的成功,仅从欣赏的角度看,就在于前有青枝绿叶的烘衬,后有造化神韵的支撑,使全诗构成了一个和谐统一的完美的整体,一幅动人心弦的清淡的夜半钟声水墨图。

一篇夜半钟声的绝唱,唱响了一处千古名胜古迹。